唐突ですが、”錬金術師”という人達をご存知でしょうか。

錬金術についての話は書き始めるといつになっても記事が終わらないのでここでは細かい話は割愛させて頂きますが、ひとまず凄まじく簡単にまとめてしまえば、「錬金術師」というのはかつての昔に未知の世界について、ジャンルを問わず様々な分野の研究をしていた学者です。何やらオカルティックでホラーなイメージもあるかもしれませんが、学者です。

ここでは錬金術やオカルトについての話ではなく、中世から近世当時、錬金術師達が集ったプラハの街の時代背景、そして錬金術博物館について書いていこうかと思います。

現在プラハにはふたつの錬金術博物館がありますが、今回ご紹介するのは2002年に発見・発掘された地下研究室の方です。

鋼の錬金術師ファンの方はマンガの元ネタとなった実在の人達の事を知って頂くとまた話に深みも出てくるかと思います。既に錬金術というものをよくご存知の方は当時のプラハの街の様子を想像し思い浮かべて頂けたらと思います。

現代ではあらゆる学問分野が詳細に分類されていますが、昔は世界のほとんどは分からない事だらけなので学問の分類なんぞもなく、ひとりの学者が今で言うところの天文学、化学、生物学、地学、医学、薬学、さらには物理学なんかの範囲に至るまで、それぞれを繋げてまとめてゴチャ混ぜの研究をしていました。原始的な自然科学とも言えます。そしてそこにはもはや神学や哲学までも含まれました。

そしてそれら研究の最終目標のひとつとして挙げられるのが、金銀のみならず人間の肉体や魂という存在も含め、あらゆる物質を完全な存在に錬成するという事でして、そんな事がかつての昔は大真面目に研究されていました。その辺がオカルトっぽいイメージに繋がるかもしれませんが、昔は日常に存在するほとんどの出来事は説明のつかない超自然的な現象(オカルト)です。歴代の数多くの聖人やキリストが行ったあらゆる奇跡も言ってみればオカルトです。そのオカルトとも言える「奇跡」については教会より認定されれば「奇跡」ですが、教会が認めない超自然的な現象についてはヘタしたら悪魔の仕業にされてしまうかもしれません。説明のつかない超自然的な現象というのも時代が下るにつれて解明されていく事はありますが、どうしても解明できない事もあります。なので彼ら錬金術師達にとってはそれらの全てはオカルト(超自然的現象)で、解明のために大真面目に研究を行っていたという学問なんですが、教会が認めない超自然現象の解明なんぞばかりやっていれば”悪魔と契約した異端者”とか言われてもしまうかもしれません。

今の現代21世紀にもなると、かつてはオカルトだった事も多くは解明されオカルトではなくなってきていますが、やはり解明されていない現象については今でもオカルトです。昔は惑星の動きもオカルトでしたが、それもプラハで観測・研究を行っていたティコ・ブラーエやヨハネス・ケプラーなどにより解明されました。(※ちなみにこのふたりも錬金術師と呼ばれてもいました。) ですがさらに広い範囲、究極「宇宙って何?宇宙人っているの?」という話になったらもはや現代のオカルトです。オカルト(超自然現象)というのはロマンです。どうしてか日本ではカルト的な意味合いにもなってきてしまいまして忌避されがちですが、本来そういった意味のものではありません。

ひとまず錬金術師達は学者ですので、彼らが行ってきた実験・研究というのは現代の学問にも引き継がれているという事実もあります。錬金術師達というのはかつて大昔のナチュラル・サイエンティストとも言えそうな気もします。

万有引力で有名なあのアイザック・ニュートンも実は錬金術師です。彼にとっては17世紀後半から18世紀初頭がバリバリの現役時代だったわけですけど、そんな近代科学が始まろうという時代にあっても錬金術に没頭していました。かつては全ての自然科学の学問は繋がっていたんですね。

そんな錬金術師達の中のひとりで、日本のある物にもちょっと関わりのある錬金術師がいます。

彼は「ヨハン・フリードリッヒ・ベトガー」といいまして、チェコのすぐ上にあるザクセン選帝侯のアウグスト2世に幽閉されてしまい伊万里焼の様な白磁を作り出すよう命令されまして、遂には1709年に白磁の製造に成功した、マイセン磁器の製造者として大変有名です。

※それまでのヨーロッパには白磁というものはなく、中国の明・清や日本などからやってくる白磁というものはヨーロッパ貴族達にとっては垂涎の的でした。

ヨハン・フリードリッヒ・ベトガーと、彼の没後、1740年にマイセンで制作された柿右衛門様式。

なんかこう書くと、かつての錬金術師というのは無理難題もこなす、なんでもやれちゃう人達、みたいなイメージだったのかもしれません。

16世紀から17世紀にかけてのヨーロッパで、そんな錬金術師達の憧れの地というのがありまして、それがプラハでした。プラハにはその痕跡が今でも多く残っています。

その数多くある痕跡のうちのひとつを今回ご紹介したいと思います。

Museum of Alchemy | Speculum Alchemiae |

http://www.alchemiae.cz/en

この場所は以前はおみやげ物屋にもなっていた事があるんですが、2002年にヨーロッパ、とりわけここ中欧全土で大規模な洪水が起きまして (2002 European floods)、その時にプラハのヴルタヴァ川も氾濫しプラハの街も大変な事になりました。

その時に上の写真の建物の玄関前が崩落し、そこでなにやら謎の地下室や器具、設備が発見されまして、それが調査によってかつての錬金術師の研究室であり、旧市庁舎や共和国広場、そしてプラハ城王宮にまで繋がる地下通路でもあった事が判明しニュースとなりました。

その場所が現在「錬金術博物館」となっているのですが、正確に言うならば博物館ではなく、上述の通り「史跡」であって錬金術師の研究室と地下通路そのものです。そんな超レアな場所の見学ができるという観光施設です。

現在発掘され日の目を見た箇所は見学が出来る地下一階だけですが、さらにまだ地下二階がある事が分かっています。ですが地上に建っている家の基礎が脆くなって危ないという事でこれ以上の発掘作業は行われていません。

この地下通路や研究室は16世紀の皇帝ルドルフ2世の治世に設けられたようで、現在では「ルドルフ2世の錬金術研究室」とも呼ばれています。

この皇帝ルドルフ2世という人物が錬金術にもどっぷりハマっていて、彼の庇護を求め、ヨーロッパのみならずアジア方面からも多くの怪しげな人達がプラハにやってきていました。

ですが、誰でも皇帝のお抱えになれるわけではございません。中には口だけ達者な人物も多くおりまして、錬金術というより雄弁術や手品を駆使した詐欺師もぶっちゃけたくさんおりました。(※あまりにも酷い人物だと罪人となって牢屋に放り込まれたり、さらには王宮で飼われていたライオンの餌になる事もしばしば…。皇帝を騙そうとするわけですから、ある意味相当に肝が座っております。)

なので王宮では当然テストや面接がありまして、それらに合格した人物だけが皇帝のお抱えとなれたわけですが、その筆頭面接官が「タデアーシュ・ハーイェク(Tadeáš Hájek)」という人で、彼は皇帝の主治医であり自らも錬金術の研究を行っていた、当時は有名なチェコの博識学者でした。

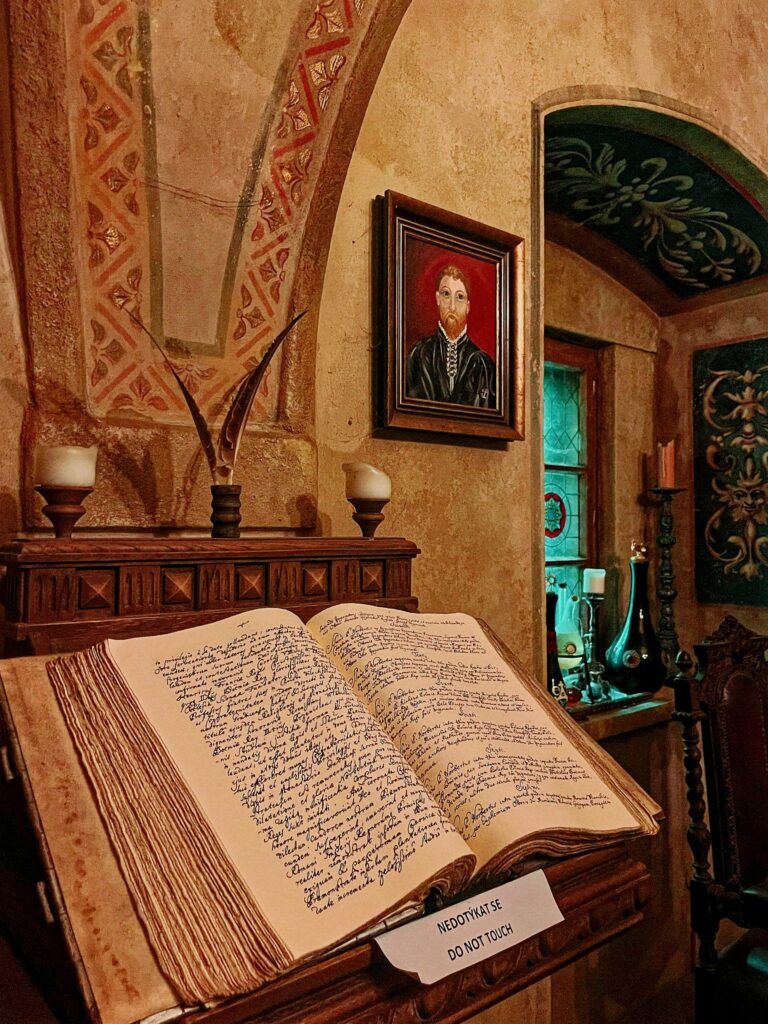

お店の裏にある当時の事務室の壁に飾られたTadeáš Hájekの肖像画

そしてその地下に研究室がある、現在「錬金術博物館」となっている建物というのは当時、表向きには薬局だったんです。

ここで、先に出てきた錬金術師達の研究のひとつ「薬学」が出てまいります。

皇帝の主治医である錬金術師ハーイェクが常日頃、薬の調合もやっていたという事で 「錬金術というのは医学に役立てるべきだ。」とも当時言われていました。

これを言った有名な同時代16世紀の錬金術師で医者でもあるパラケルススという人がいます。

このパラケルススは「毒性学の父」と呼ばれていまして

「全てのものは毒であり、毒でないものなど存在しない。その服用量こそが毒であるか、そうでないかを決めるのだ。」

という、今でも普通に通ずる名言を彼は残しています。

何故ここに薬局(研究室)を錬金術師達は開いたのか。これにも明確な理由があります。

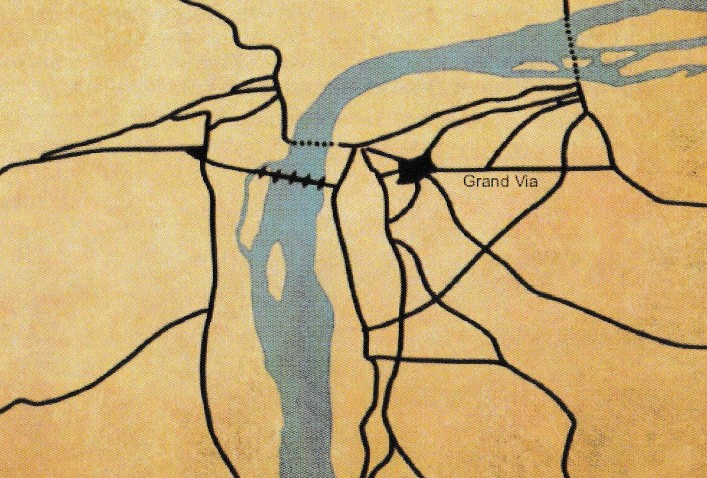

この建物の前はハシュタルスケー(Haštalské náměstí)という名の広場になっていまして、そのハシュタルスケー広場のすぐ隣にある大きな旧市街広場 から出ているツェレトナー通り(Celetná)というのが、10世紀レオン王国の時代のスペインから始まりプラハを経由してキーウ・ルーシを横断し中央アジアを抜け、最後はロシア極東にまで繋がったという”Velká cesta (Grand Via)”と呼ばれたヨーロッパ交易ルートのひとつだったんです。ヨーロッパの中心にあるプラハは当時重要な交易地となっていて、商いをする商人達はプラハ滞在中、市場のある旧市街広場とヴルタヴァ川左岸にあるプラハ城内のマラー・ストラナ広場(Malostranské náměstí)、そしてハシュタルスケー広場(Haštalské náměstí)の3つを往来していました。ヨーロッパ内からだけではなく北アフリカや、遠くトルコや中央アジアからも商人達がやってきて集まる街がプラハで、そのプラハの市場の横に錬金術師達は薬局(研究室)を設けて各地の情報や物品の収集をしていました。

※開通当時の中世中期、北欧や東欧からチェコ、ドイツ、フランスなどを経由しスペインへと輸出されていった主な品というのは奴隷でした。

16世紀当時のプラハの主要幹線道路

そしてもうひとつの理由は、この建物がある地区はかつてのユダヤ人居住地区、ゲットーだったからなんですが、これはつまりはキリスト教徒のいない地区という事ですね。なぜそれが理由になるのかというと、錬金術師を嫌っていた人達がいまして…、それが教会でした。

聖職者達からすると錬金術師とかいう学者達は、聖書になんぞ全く載っていないようなタブーばかりをやっていたわけで、そりゃ嫌われます。

その辺りは実は義務教育の導入にも関係してきますが、かつては聖書などの本はラテン語で書かれている事もあり、何かを学ぶ時には教会に行って神父から色々な事を学ぶので、一般庶民は (教会が考える)余計な知識というものは一切持っていません。それに物申し始めたのがプラハのヤン・フス、そして後のルターです。

そういったカトリックに反発した地域でラテン語ではない地元の言葉で書かれた書が出されていったわけですが、そこからカトリックよりも二百年も先に義務教育が生まれます。

そして15世紀中頃になるとグーテンベルクが活版印刷技術を考案しまして、カトリックではご法度だった聖書の大量印刷もプロテスタント地域では始まり、学者達が著作した本も大量に印刷されて出回ります。そうなると当然錬金術師達もあらゆる知識を得やすくなり、様々な知識の伝播がいとも容易くなっていきます。

プロテスタント地域ではもはや”知”というものは一子相伝的なものではなくなり、革新的な学者や芸術家なども生まれやすくなってきた地域となったわけです。

その中心となっていたのは現在のドイツがある中欧地域で、その周辺からも近世~近代にかけて多くの学者・芸術家などが誕生していきます。

※しかしチェコでは三十年戦争でハプスブルクに完敗し、カトリックによる弾圧・粛清が行われ、中世から近世には ”黄金のプラハ”と呼ばれ繁栄した街は17世紀初頭より徐々に衰退の一途を辿っていきます。

もうひとつ教会(カトリック)が目の敵にしていた人達を挙げてみますと、それがプロテスタントの間で発生し始めたフリーメイソンなどの秘密結社とか呼ばれてしまっている団体、人達でした。なんで教会が嫌っていたのかというと、これも錬金術師と同じです。教会では教えないような事ばかりやっていた、文化人とも言われた商人や職人、芸術家といった人達だからです。そこで目の敵にしている人達から陰謀論とか広められてしまうわけですね。ですけどもちろんそういった人達の中から教会が危険視していた通りの事を始めてしまう人達もいるにはいましたけど。なんにしろかつては三百年近く凄惨な宗教戦争をやっていたくらいですからカトリックとプロテスタントは凄まじい犬猿の仲だったわけです。

そんなわけで、教会 (カトリック) の目が届かないユダヤ人ゲットーに錬金術の研究室を設けるというのは大変都合が良かったわけです。

※15世紀に入ってから17世紀初頭にかけての二百年間、プラハというかチェコは、カトリックだけではなくプロテスタントも多く混在していてヨーロッパ最大のユダヤ人地区もあり、多くのあらゆる知が集まる地域でしたが、そんな時代が終わるきっかけが三十年戦争です。

そしてそのユダヤ人ゲットーにある研究室に通っていた人物には当然ユダヤ人もいました。

それがまた大物で、「イェフダ・レーヴ・ベン・ベザレル」、通称「ラビ・レーヴ」と呼ばれたユダヤのラビです。

この「レーヴ」、なにが大物なのかというと…、「ゴーレム」を作り上げた人物としてよく知られているラビなんですね。

その彼の彫像は今プラハ市庁舎の正面に立っています。

プラハ市庁舎のレーヴの彫像とゴーレム錬成

現在「錬金術博物館」となっていて地下研究室がある建物は「ラビ・レーヴの家」ともずっと言われ続けていました。

そして、教会なんかの言う事はガン無視して多くの錬金術師達を抱えて自らも様々な実験・研究を行っていた皇帝ルドルフ2世、彼、現在でいうところの博物館をプラハ城王宮内の”スペイン・ホール”と呼ばれる場所に作りまして、万国からかき集めてきた当時のヨーロッパでは珍しい品々をそこに保管・展示していました。

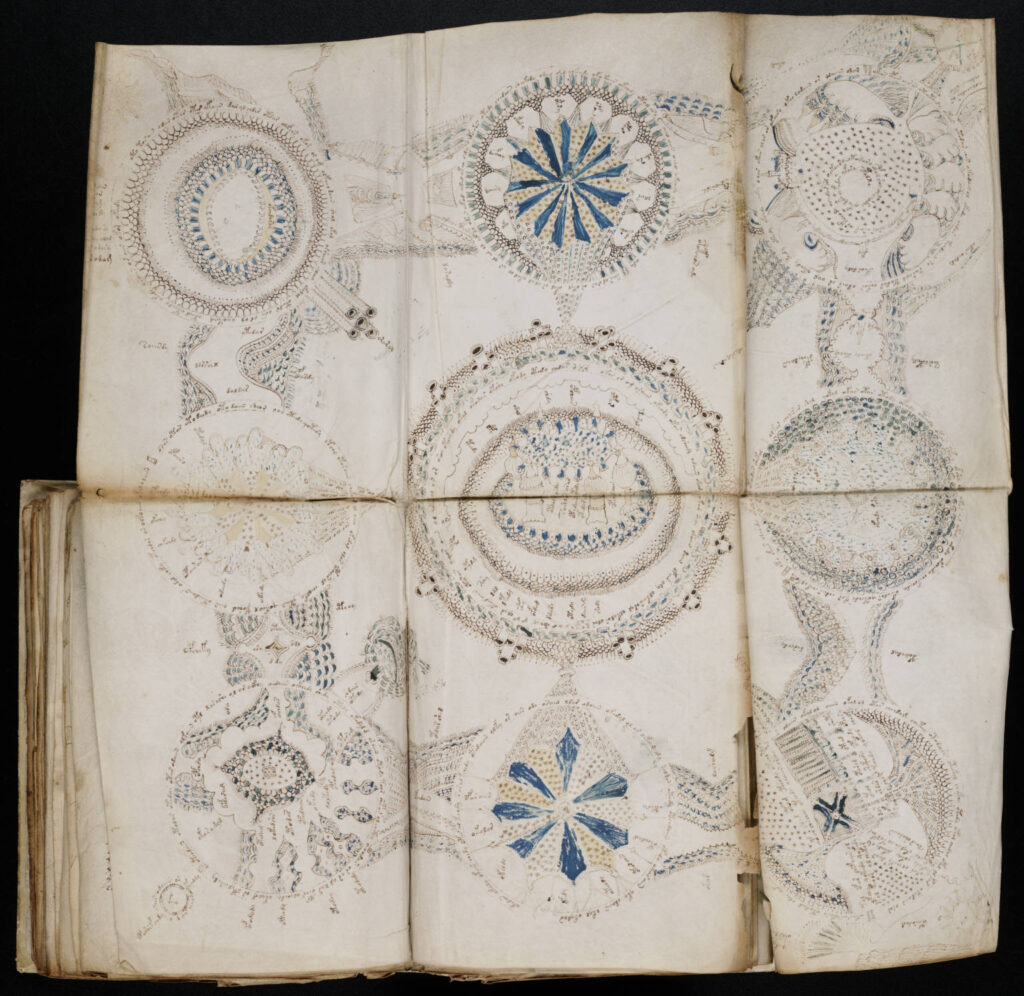

その数多くの品々の中に今でも謎となっている書物がありまして、それが「ヴォイニッチ手稿」と呼ばれるものでした。

この「ヴォイニッチ手稿」についても細かい話まではしませんが、凄まじく簡単に説明をいたしますと、この「ヴォイニッチ手稿」、 ”子どもの落書き帳みたいななんだかよく分からない絵や文章が書かれている本” です。ただし、その落書きみたいな本の所有者だった人物が超大物で、それがその錬金術師達をかき集めて研究・実験を行っていた皇帝ルドルフ2世なので「これはなんかヤバいものなんじゃないか?」となっているわけでもあるんです。ひとまずその謎だらけの本で分かっている事というのはほんのわずかでして、現在では15世紀には存在していたものという事と、確実な最初の所有者としては16世紀から17世紀にかけてのプラハの錬金術師「イジー・バレシュ(Jiří Bareš)」である事は分かっています。ただし中身の文章については書かれた正確な時期というは定かではありません。

そしてそのバレシュですが、結局は 「これは自分の手には余るブツだ」 という事で、その後人手に渡りハーイェクのもとにやってきて皇帝ルドルフ2世のコレクションのひとつにもなったという事です。

ヴォイニッチ手稿の由来や中身については未だに謎ですが、説のうちのひとつで、ここ出処のプラハで言い伝えられてる話では、その15世紀初頭にイタリアからやってきた植物学者で薬剤師兼医者であったアンジェロという錬金術師がプラハで薬局を開き (中世中期から近世にかけて現イタリアや現ドイツ方面からは多くの職人や学者、芸術家がプラハに移り住んで来ていました。) 、その彼は大変に植物に関する知識・造詣が深かったので時の皇帝ヴァーツラフ4世に召し抱えられ、現在はプラハ中央郵便局がある場所で薬用植物の栽培のための庭園を与えられたのですが、その場所にはインドのアラーハーバードを拠点としていたSat Bhaiと呼ばれる宗教的同胞団のロッジもあり、その彼らよりアンジェロは古代言語を学んだとされ、その古代言語を使用してアンジェロが書き記したものとも言われています。当時の錬金術師達は自分の研究が他者に漏れないように、自分だけにしか分からない方法で記録を残すという習慣がありました。

※Sat Bhaiは現在ではイギリス系インド人によるフリーメイソン系の団体のひとつの名前にもなっていますが、アンジェロの時代の15世紀初頭のそのSat Bhaiのロッジは1760年には解散していて直接的な繋がりはなく、別の系統と思われます。

ですがこれは数ある説のひとつに過ぎず、他にも多くの研究者が今でも日夜解読に勤しんで説の発表をしていまして、現在判明している一部箇所としてはラテン語や中世の高地ドイツ、フランス、イベリア半島の言語など、様々な言語によっても書かれています。なのでもしかしたらひとりの人物ではなく複数名が時期を経て15世紀から16世紀にかけて関わっている可能性もありますね。実際、5人程の人物が作成に関わっている可能性があるとも言われています。

※錬金術師は親から子へ継承する事もあり、継承する子がいない場合は弟子となった人物に継承させていましたが、その時に自分の研究を記した文字などの解読方法も伝授していました。

ヴォイニッチ手稿ページの一部

現在はイェール大学が保管しており、2020年より貴重なヴォイニッチ手稿写本の全ページをネットで公開していますので誰でも閲覧ができます。

Internet Archive : The Voynich Manuscript

五百年間解読がされていない謎の書物ですが、どんなもんか興味のある方はご覧になられてみてくださいませ。中身の推測については物凄くたくさんの記事がネット上にもあります。

それではちょこっとだけそのプラハの錬金術師の研究室内部を覗いてみましょう!

お店の奥の扉を開けると裏の事務室へと繋がる廊下があります。

お店の奥の扉を開けると裏の事務室へと繋がる廊下があります。

ここの研究室のシンボルマーク「ダブルペリカン」

事務室の壁には「ダブルペリカン」と呼ばれる、実験で使用するガラス器具を表したここの研究室のシンボルマークが壁に描かれています。

四大元素マーク

そしてその事務室に入ると天井の四隅には四大元素のマークが描かれています。

左上が「火」、右上が「空気」、左下は「水」、右下が「土」です。

ヨーロッパやイスラム世界で支持されてきた四大元素というのは、古代ギリシャでアリストテレスの説から考え出され始めた世界を構成するとされる4つの元素です。

この考えはなんと19世紀に至るまで支持されていまして、17世紀のロバート・ボイルによる「ボイルの法則」から次第に四大元素については否定されていきました。そして18世紀にもなると近代科学の時代に入り、原子論が台頭し、四大元素説による錬金術というものは徐々に消えていきました。ですが錬金術師と呼ばれる人々は実は20世紀初頭まで存在はしていまして、プラハにもプラハ城王宮にある黄金の小路 (小路の一番左端にある部屋) に錬金術師が百年ちょっと前まで住んでいました…。

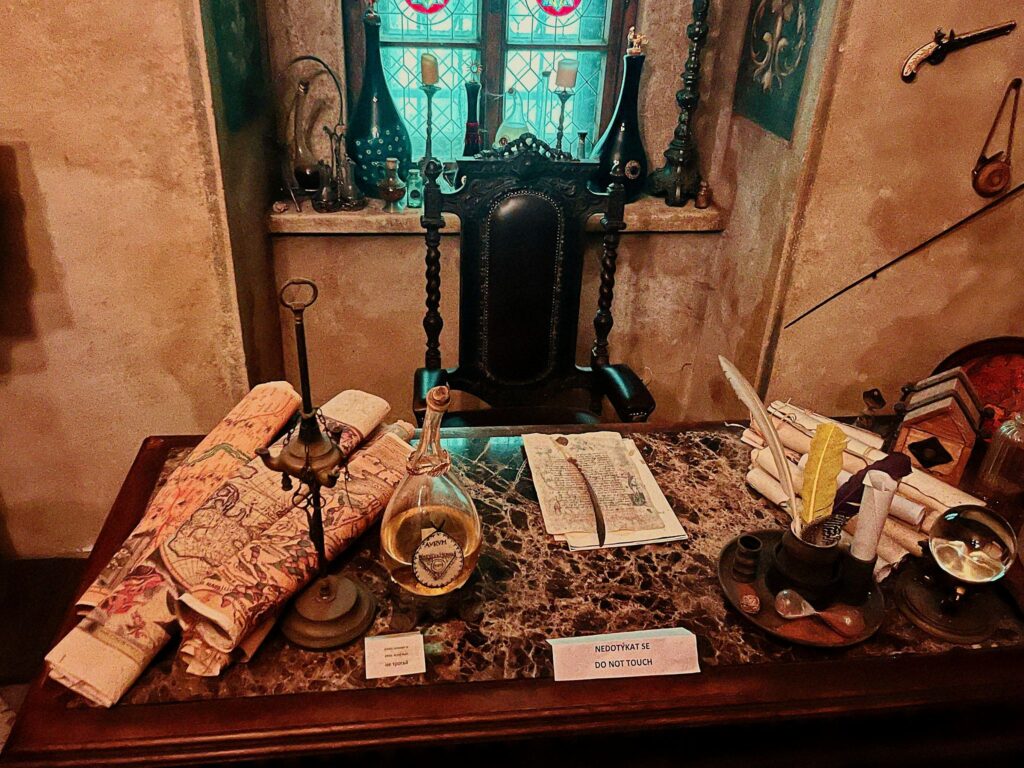

研究所所長のデスク

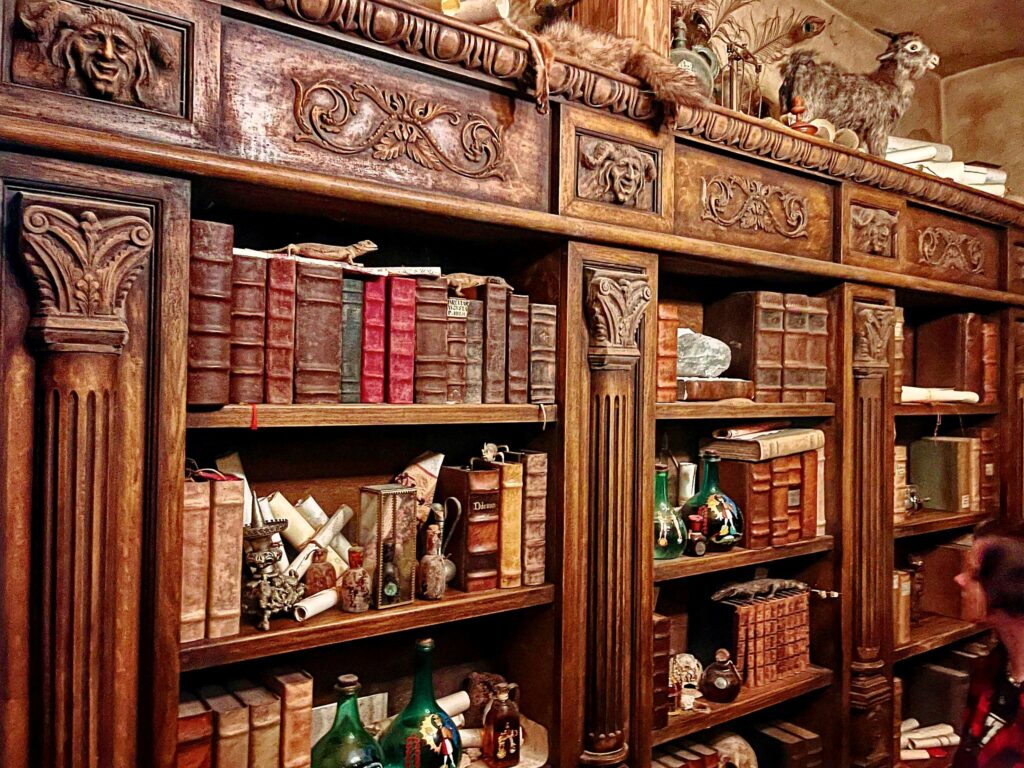

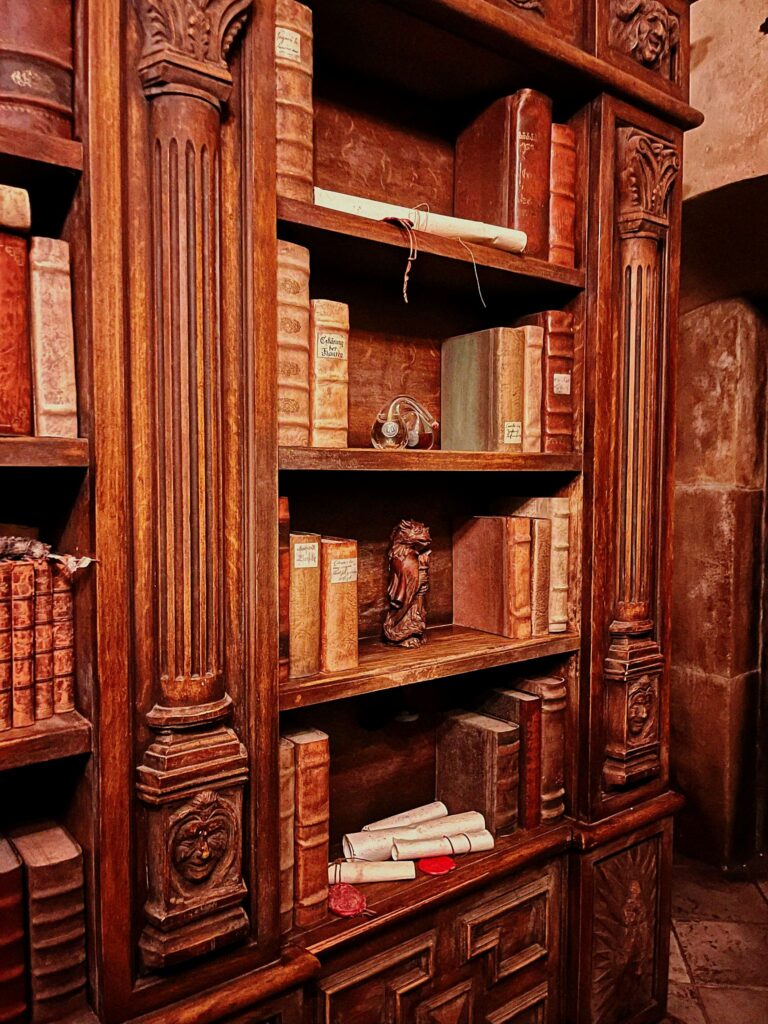

デスクの隣にある本棚

この本棚に並んでいる本には当時研究がされていた様々な秘薬のレシピや薬の処方箋などが記されていまして、左真ん中の棚にある小瓶はその16世紀当時のお薬瓶です。

そしてこの本棚にはある秘密が隠されていますが…

本棚の下から二段目になんだかキメラみたいな木彫りの像が立っていますね…

上の写真の本棚の下から二段目になんだかキメラみたいな木彫りの像が立っていますね…

この本棚、実は隠し扉になっていまして、この扉を開けるノブがこの木彫りのキメラなんですが…さて開けてみましょう。

ババーン!とガイドさんが楽しそうに扉を開けてくれました。

ババーン!とガイドさんが楽しそうに扉を開けてくれました。この写真のブレ具合がガイドさんの躍動感を表現しております。

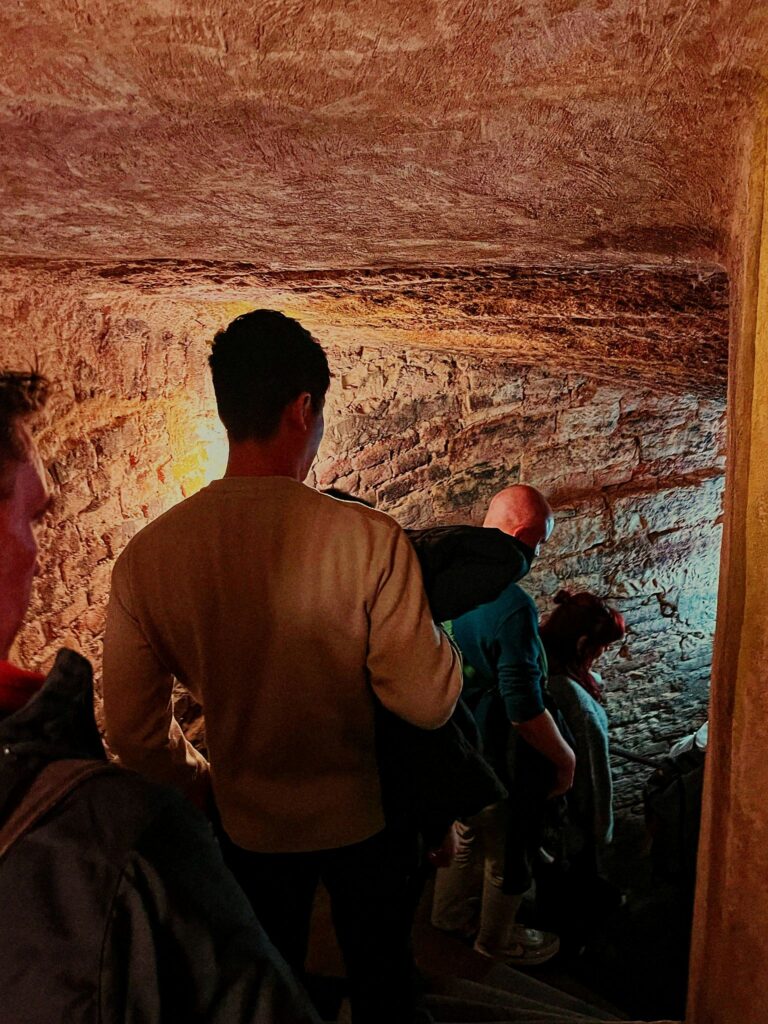

ぞろぞろと皆で地下室へと入っていきます。

本棚の隠し扉を開けると、その先には秘密の階段があり地下室へと降りていく事ができます。

※2002年の大洪水で地下室が発見される前まではこの本棚の隠し扉の裏は厚い壁で塞がれていて地下へと降りる階段の存在は全く知られていませんでした。いつ頃地下室への階段が壁で塞がれたのかは分かりませんが、1848年に ”ユダヤ解放令” が遂に発布されて多くのユダヤ人がゲットーを出ていき、その後大規模なゲットーの再開発が行われた時にも、何故だか理由は全く残されてはいませんがこの建物だけは壊されずに修復保存をされたので、この表向き薬局だった場所の逸話を知っている人物が役所の偉い人達の中に当時いたのかもしれません。

と…その前に忘れていました。

上の写真の左の人が何か上にスマホを向けて撮っています。この部屋の天井から木製のシャンデリア(?)がぶら下がっていまして、ここにもある人物の顔があります。

なんか悪魔のマスクみたいなのが天井からぶら下がっていますが…

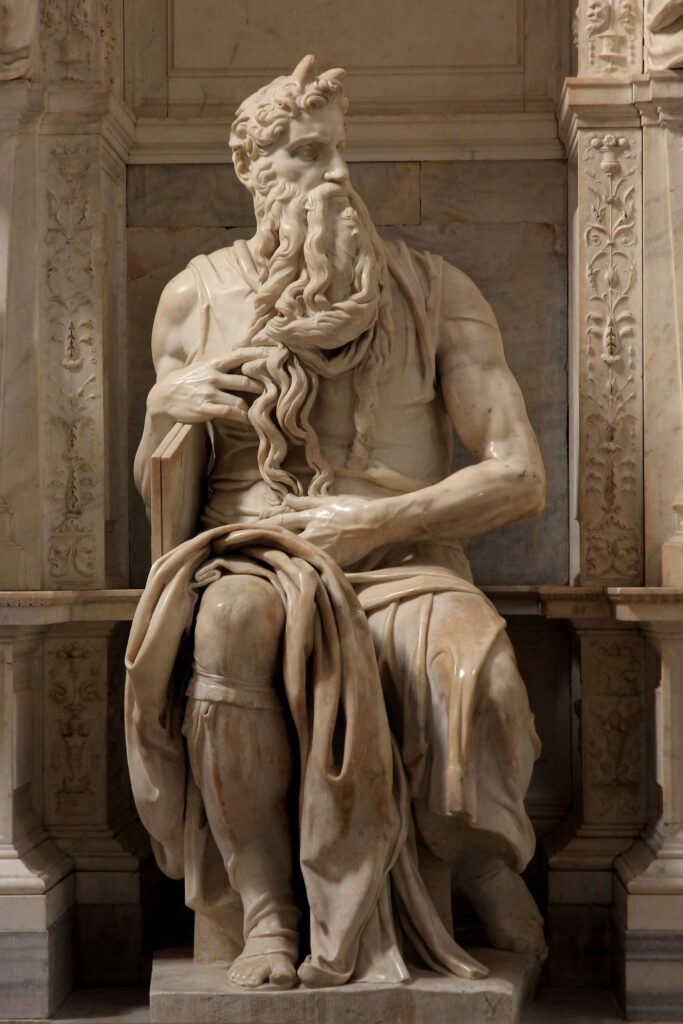

なんか悪魔のマスクみたいなのが天井からぶら下がっていますが…、これは実は旧約聖書に登場してくるモーセです。

なんでモーセに角が生えているのかというと、かつて昔はモーセにはツノがあると信じられていました。

この理由はヘブライ語で書かれたユダヤ聖書(旧約聖書)を翻訳した時の誤訳という、しょーもないオチでして…、それがずっと信じられていて「超スーパーパワーの持ち主であるモーセにはツノがある。」と言われていたんですね。

なんか悪魔みたいなマスクですが、実は「ツノ」というのは古代、というか太古の昔から「富と子孫の繁栄の象徴」と言われ続けていまして、ツノにはスーパーパワーがあるという信仰があったんですね。

なので「あの海を割ったほどのパワーがあるモーセにツノがあっても全然おかしくはない!」と誤訳されたまんま信じられてしまいまして、ミケランジェロのモーセの像にもツノがございます。

ツノのあるモーセ by ミケランジェロ

それでは地下室へと降りてみましょう。

地下まで降りてくるともう突然に実験所の部屋があります。

ここの炉で色んな物を溶かしたり混ぜたりしながら怪しげな液体を抽出していたんですね。

当然ですけど当時は全てが未知の状態で手探りですので、しょっちゅう毒ガス騒ぎや爆発などもあったようで、まさに命がけの実験です。混ぜるな危険!

そして部屋の奥の方に先へと続く廊下の入り口があるのが分かるでしょうか。

あそこはここに3つある地下通路のうちのプラハ城王宮へと繋がる通路です。

ちょっと他の通路の写真を撮り忘れてしまいまして…すみません。他のところにも別の通路の入り口がございます。ですが通路には入れません。危なくて。

こちら↑はまた別の部屋にある炉。ここではまた何か違った物を混ぜては危険な実験をやっていたのでしょうか。

で、上の写真の部屋の炉は、これは混ぜたら危険な実験をやっていたのではなく、錬金術師達は実験器具も現場で自分たちで作っていまして、ここはその器具であるガラス作りのための工房ですね。よく見えませんが、ここも左奥に通路があります。

※日本で”切子”と呼ばれるガラス。この”切子”とはカットガラスの事ですが、カットガラスのルーツはここチェコの”ボヘミアガラス”です。チェコは中世の頃からヨーロッパのガラス製造の中心でもあり、ヴェネツィアン・ガラスで有名なヴェネツィアとの関係も非常に深く、あのスワロフスキーもチェコのガラスボタンで有名な街ヤブロネツ・ナド・ニソウ近くのガラス職人の家で生まれたチェコのガラス職人です。そのガラス製造技術に対しても大きな貢献をしたのが錬金術師達です。錬金術師達というのは本当に様々な分野で活躍し影響を与えていました。

というわけで、地下室実験所探索を終えてまた皆で地上に上がってきました。

ウチに帰ってきて写真をチェックしたら、結構撮っていなかった箇所がありまして…他にも別の部屋がございます。

是非プラハに来て頂いてご自身の目で皇帝ルドルフ2世の16世紀錬金術地下実験室・研究所、兼ラビ・レーヴの家、兼薬局をご覧になってみてください!

※地下通路の事で書き忘れていました…。何故皇帝ルドルフ2世はわざわざ旧市庁舎やプラハ城王宮まで繋ぐ地下通路を作らせたのかというと、もうだいたい想像はできるかと思いますが、当時は教会から目をつけられていた上に、皇帝自らが市中の錬金術師達がいるところまで表を馬車に乗って行けるわけがないので、わざわざ地下通路を作らせたんですね。そしてもうひとつの地下通路、共和国広場までの通路というのは、共和国広場は現在の旧市街地区の外にある広場なので、もし何か緊急な件があった場合はそこから市街地区の外まで脱出ができるという事です。

ここの一階では、かつての錬金術師のレシピを再現した秘薬が売られています。

媚薬や記憶力を高める秘薬や若さを保つ秘薬や…なんか色んな秘薬が小瓶で売られています。

結構なお値段はしますが (日本円で大体一万円から二万円)、ネタにもなりそうなのでおみやげ物にもいいかもしれませんね。

この時には結構参加者が多く、多分20人くらいいたと思いますが、この人数はマックスです。

別の時に行ったら私と他二人しかいなくて三人だけでガイドさんに案内してもらいました。参加者数が多いのは賑やかな感じでワイワイと楽しくていいんですけど、ちょっと狭い地下で混雑し過ぎですね。ですけど数が少なすぎるのもガイドさんのノリ的に微妙です。10人くらいがいい塩梅かなぁ。そんなのは行ってみないと分かりませんが。基本いつも午前中はガラガラです。ですが午後を過ぎてくると徐々に参加者が増えてまいります。この時は15:00だったかなぁ…。三人の時は午前中だったので11:00だったと思います。

ここは30分のガイドですが、とにかくガイドさんの喋りが分からないと面白さは半減どころじゃないくらいに減ってしまいます。まさにかつての実験現場で説明される錬金術に関する話が面白いんですよね~。

ですが日本語はなく英語になってしまいますので…出来れば英語が堪能な人か、もしくはわたくしを連れて行って頂けたらなとは思います!

ちなみにここはクレジットカードは使えずに現金のみです。

今のところ(2025年4月) 大人一人200コルナですので、こんな世界的にも極レア過ぎな所をガイドさんの説明付きで見られるとなったら安いもんじゃないかと思いますよ~。

こういった史跡だけではなくオカルト的なものにも興味のある方は是非プラハにいらした際には訪れてみてくださいませ!

コメント