唐突にこんなテーマで恐縮ですが…、ここでは奴隷の語源についての話と、その背景や経緯といった、こちらでは学校でも習う様な皆が知っている歴史なんかも含めて、言葉が不足していたり間違った情報によって広く誤解されている気もするスラヴ民族のイメージを覆す歴史の裏話、そして彼らに関わってきた人達の事も書いていきます。なので奴隷についてというわけではなく”奴隷という単語にまつわるスラヴ民族の歴史” が中心となった話となりまして、そうなるとスラヴの話ではありますがロシアはほぼ出てきません。ひとまずはいわばスラヴの名誉挽回(?)的な話になってます。

いったいどの辺に需要があるのか全く分からないという、かなり凄まじくニッチ過ぎる話をたかがガイド風情ごときがツラツラとエライ細かい事まで書いておりますが、如何せん文才も御座いませんのでまとまりがなくメチャクチャ長くなってしまいました…いやほんと長いです。

一応わたくしチェコガイドという事ですので専門についてはチェコ史となります。なのでチェコを中心としチェコに関連した中欧についてのやたらと細かい話が大変に多くなっております!基本チェコ贔屓で他はおまけです。そこは私の立場上致し方ございません。何卒ご容赦くださいませ。

日本、チェコ、ドイツなんかを含め著名な歴史家の先生方のお話を参考にしていますが、なんせ大昔の話で誰も実際に目にしているわけではないので先生方それぞれで諸説ございます。ここではあくまでも私個人チェコガイドの立場から見たノリのユル~い文章で興味のあるところのみを取り上げてガイド的に面白可笑しく呟いておりますので、学術書的なものでは全くなくエッセイです。という事で私見も多くあり基本その時々の気分のノリで書いていますので壮大に話が脱線しまくっております。

ひとまずは中世の中欧の歴史にも興味のある方にとっては楽しんで頂けるかなとは思います。そしてさらに興味を持たれた方は私と同様に歴史の沼にハマり溺れかけて頂けたら幸いです。

超絶長過ぎる記事の結論を手っ取り早くご覧になりたい方は「小まとめ」「まとめ」、または目次から興味のある見出しに飛んでご覧頂く事も出来ますが、面白い話を思い出したらジワジワと加筆したり、後々冷静になって脱線し過ぎな箇所など修正もちょこちょこしたりと日々精進(?)をし続けておりますので、もしお時間が御座いましたら是非読み返してみて頂くとなんか知らぬ間に文字数がやけに増えてます。

”あらゆる歴史は、それが当代の証拠によって支持されない限りロマンスである。” ~某イギリスの偉い人

まえがき

スラヴ民族の「スラヴ」というのがヨーロッパの多くの言語で奴隷の語源となっている、という話はちまたでよく聞かれる事ですが、そこから短絡的に「スラヴ民族というのは奴隷民族という意味ですが…」なんていうタマゲた言い方をしている人も見かけて驚きます。かなりキワドい。この認識が日本で一般化してしまっているような気もしますが、どーなっているんでしょう。おそらくは単純に大した関心も持たれていなく大事でもないので深くつっこんだ話になる事が全然ないからだと思うんですけど。ここではそんなニッチなお話をこの先延々としていきます。

そして改めて書くような事でもないかもしれませんが、「スラヴ民族」の話が出ると「スラヴ=ロシア人」と思わせるような記述が結構多いような気もします。ですけどスラヴ=ロシア人とはなりません…。同様にゲルマン=ドイツ人、ラテン=イタリア人ともなりません。

で、最初にもう言ってしまうと、現在ヨーロッパのイタリック語派、ゲルマン語派、ヘレニック語派なんかの国々で「奴隷」の意味として使われている単語の語源は、かつてのスラヴ民族の中のあるひとつの部族を指していた単語から派生した、というのが現在のところ可能性の高い説となっているようです。

ではいったい何故そのスラヴの部族の名称が、上記の国々では「奴隷」の語源となったんでしょうか。「要するにそれは奴隷になっていたからでしょう。」というのが一般的に見られるストレートな答えかもしれませんが、実はそう簡単に要約できる様な話ではありません。これには現在日本にいて身近で手に入る西洋文化の情報のほとんどが上記の国々からのもの、もっと言ってしまえば英語ベースのものというのも理由にあります。

まず、世に出ている情報で見かけるもののほぼ全てがイタリック語派、ゲルマン語派、ヘレニック語派なんかの国々からの一方的な視点です。この一方的な視点というのは非常に問題で、例えば日本でも学校の授業で出てくる「民族大移動」ですが、英語やドイツ語、チェコ語でも同様に「民族大移動」と呼んでいます。しかしフランス語やイタリア語では「民族大移動」ではなく「野蛮人の侵略」と呼ばれています。北や東からやって来たゲルマン、スラヴの大移動というのは、フランスやイタリアからすると蛮族による侵略なんですね。あとは、もうその名を知らない人はいないナポレオンなども、フランスでは「歴史上最も誇れる英雄」ですが、周辺の君主国の支配者層からしたら最も厄介な簒奪者で、奴隷制を復活し、弾圧された側からは暴君と呼ばれます。立場が変わると当然ですが、この様に見方も変わります。

という事で、ここでは主に当人達、スラヴ語派の視点、そして彼らの立場の側から書いていこうと思います。そしてその奴隷の語源となったスラヴの部族が本当に奴隷だったのかどうかについてもお話ししていきますね。

今のところ「スラヴ民族」と思われる人達についての最古の記述というのは、2世紀古代ローマのアレクサンドリア(エジプト)にいた学者プトレマイオスの「地理学」中にあらわれる「スタヴァノイ」とか「ソヴォベノイ」という人達の事だろうとも言われています。ただこれについてプトレマイオスは「騎馬民族スキタイ人の部族」として書いているので、その人達が現在の私達が考えるスラヴ民族の部族なのかどうかは推測の域を出ないところではありますけど。ですがスラヴというのは農耕スキタイから派生したとも、ある学者さん達からは言われているので、もしかしたら「スタヴァノイ」とプトレマイオスに呼ばれていた人達はスラヴのご先祖様なのかもしれません。

そしてこのプトレマイオスが記述した名称については、「当時スラヴ人達が話していたスラヴ祖語の”スロヴィェニェ””スヴォビェニェ”がギリシャ語発音表記に変化したものである。」という、スロバキアの学者Pavol Jozef Šafárikの説が現在では通説となっています。

「スラヴ民族」の事を指しているその単語(スロヴィェニェ)(スヴォビェニェ)の由来について色々なところで色々と言われてもいますが、実際のところは様々あって未だによく分かっていないというのが正しいです。ここではその話は本題とは違うのでやりませんが、言語学など興味のある方は調べてみてください。ちなみに現在のチェコ語では「スロヴァネーSlované」、ポーランド語では「スウォビィァニェSłowianie」といいまして、現代でもほとんど発音は変わらないですね。

英語でスラヴは「Slav」と綴ります。ですが「Slab」としてしまうと全く別の意味の単語になってしまいます。山好きや建設業に携わる方達でしたらご存知かと思いますが…。

なぜこんな事を書いたのかというと、チェコ語で「弱い」というのは「slabý(スラビー)」といいまして、ポーランド語では「słaby(スワビ)」となります。ロシア語では「Слабый(スラビー)」です。

どれも最初の四文字が「slab」となります。このスラヴ単語の「slaby」を奴隷の語源と重ねている人もいますが、「slav」と「slab」、似ているのは日本語のカタカナにした時の音だけです。このスラヴ語派の「slab(y) 弱い」は英語の「Slav」や「Slave」そして「Slab」とは全く関連はなく単語の成り立ち、由来も異なるところから来ているので混同されないようにしてくださいね。

なんかいきなり初っ端からややこしいですね。

一応「スラヴ語源説」以外にも実は説はあって、こちらの方は何故かほぼ触れられる事はありませんが、ビザンツ(ギリシャ)語の「スキレヴォ」が語源となったという説もあります。

この「スキレヴォ」は当時、「敵を剥ぐ」つまり「戦利品を得る」という意味だったようです。

ひとまずここではほとんど話題にはならない「スキレヴォ」の方ではなく、一般的に流布されている説である「スラヴ語源説」の方のちょっと(いやかなり)複雑な経緯を長々と見ていこうかと思います。

(ラテン語の「servus」という単語とごっちゃになっている記事も見かけましたが、「servus」はスラヴ語源の単語より以前に使用されていた一般的な「奴隷」を意味する単語で、中世半ばになると「serf」となり「農奴」の意味となります。今では主にかつてのハプスブルク君主国とその影響下にあった国々で挨拶の時に使われたりもしますが、チェコでは使いません。チェコではイタリア語の「ciao(チェコ語: čau)」を若い人や粋なおじさんはよく使ってるのを聞きますね。ちなみに「ciao」は「sclavus」というラテン語由来ですが、この「sclavus」については後ほど出てきます。)

”現在(2022年9月)日本が承認しているスラヴ民族の国々に、東スラヴのウクライナ、ベラルーシ、ロシア。西スラヴのチェコ、スロバキア、ポーランド。南スラヴのスロベニア、クロアチア、セルビア、コソボ(ほぼアルバニア人)、北マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、ブルガリアなどがあります。それぞれの国に多くのスラヴ民族が住んでいますが同時に多くの少数民族も住んでいるので、国名が居住する民族名を表しているわけでは必ずしもありません。”

スラヴの民族が多数を占めるそれぞれの国、とりわけ東、西、南に分けた場合、現在の形になるまでの約ニ千年の間に全く異なった歴史を辿ってきていて様々な異なる文化の民族が各地で同化しているので、スラヴ民族とはいえ、もはや国民も含めた国の性格も全く異なっています。ゲルマン民族といっても様々な部族がいて各地で同化していき現在のそれぞれの国の性格が違うのと同じです。むしろそれ以上のような気もします。

現在の各国の方向性というか国民のキャラクターの大部分は17世紀の三十年戦争以降、産業革命を通って19世紀の民族運動、そして20世紀の東西冷戦期を経て形成された様な気もしますけど、そこに至るまでの歴史を知ると結構驚くような事もあるかもしれません。というかこれは江戸時代から近代を経た現代日本人も含めて世界中どこでも同じですよね。

後、ややこしくなるので「ビザンツ帝国」については「東ローマ帝国」として書いてます。

それでは、さっそく歴史を遡ってみましょう。

奴隷の語源の誕生と中世中期のプラハ

9世紀ヴェネツィア共和国とそれ以前

まずはじめに、現在の「奴隷」に繋がる意味合いの単語がいつ誕生したかという話ですが、これは9世紀にヴェネツィア共和国で誕生したとも言われています(Alberto Manco ”On the toponym Schiava”)。この場所については諸説あるとは思いますが、ここでは可能性が高そうな、というか私がおもしろいな、と思った「ヴェネツィアで誕生した」というのを大前提として書いていきますね。

西ローマ帝国滅亡後からのそれ以前は、現在の「奴隷」という意味合いの共通の単語自体がかつてのローマ帝国版図内地域に存在していなかったようで、「戦利品」「囚人」といった意味合いで、捕獲される側の人達の普段呼ばれていた名称がそのまま使われていたケースが多かったようです。その多くのケースは北欧から南下してきたゲルマン民族諸族によるものの様ですが、例えばその中には「Wealh (ブリトン人、ウェールズ人を表す古英語)」というものもありました。

5世紀に現在のイギリス、ブリテン島へと攻めてきたアングロ人やサクソン人が現地に住んでいたブリトン人を捕獲していたんですが、その「Wealh」という単語が「戦利品」「囚人」といった意味をも表していたようです。

ですけど、中世も中頃になると「奴隷」という意味合いを持つ単語が地域によっては現れてきて、そういったところでは奴隷にも様々な階級があってそれぞれの奴隷は異なる名称で呼ばれてもいたようで、古代ローマの奴隷制ぽい感じですかね。その他にも「戦争囚人」である傭兵に対する名称と、その地域の部族内で奴隷となる人達の名称が別だったり、男女の使役で名称が異なったりと、「奴隷」と言っても様々あって一言で表す事はできなさそうです。(例えばスラヴ民族の国キーウ・ルーシだと「チェリャージ」「ホロープ」なんていう知られた単語があります)

この辺の話はお題とは別の方向にいってしまうのでやめておきますけど、それらは今回のお題となっている「奴隷」の語源とはなっていません。今のところ。

話を戻しますが、なんで9世紀にヴェネツィアで奴隷を意味する単語が生まれたと言われているのか。その背景ですが、7世紀(661年)にイスラム・ウマイヤ朝というとてつもなくでっかい国が誕生してからは、その頃とにかく人手が欲しかった(同じムスリムの自由民を奴隷にできなかった)イスラム世界というのが、イタリアの海洋国家ヴェネツィア、そして後にジェノバやピサやフィレンツェや他にも多くの北イタリアの商人達のお得意さんになります。当時の北イタリアというのはヨーロッパでも有数の奴隷貿易の地だったんですね。

ところが他にもヨーロッパ各地、この辺だとフランスやドイツなんかにもイスラム世界向け奴隷市場というのはありまして、あまり知られていないような気もしますけど、実はここチェコの首都プラハもそのうちのひとつでした。かなりでっかい市場だったようです。一応書いておきますけど、チェコ人はスラヴの民族で市場を運営してる側です。

”よく「イスラム世界との貿易で他に売れる商品がなかったため奴隷が売られた」というのを見かけますが、”他に売れる商品が…”というより”他で売れた商品が…”の方が正しいかと思います。他にも色々と輸出品はありましたが、まずイスラム世界が求めていた商品が人、労働力だったので、売れ筋の商品をバンバン売っていたというのが単純な理由です。かつては人間も普通に他の物品と変わらない商品です。現代でいうところの便利な家電製品みたいなもの、もしくは戦場で鹵獲した敵の兵器です。機械がないので代わりに人がやっていた、というだけの話で、現代の一般的なイメージの「奴隷」とはちょっと違います。当然雇用主にもよるでしょうけどね。

ちょっと話がそれますが、近世末から近代(強制徴募から国民皆兵)以前は戦場で戦う兵士はほぼ契約兵です。たとえ戦場で負けても生き残って捕えられれば条件の良い勝った側でまた兵として雇われる(売買される)事もあったり、爵位に価値があれば多額の身代金と引き換えに釈放されるので、勝ってる方も負けてる方も普通は無駄な殺生はしません。ですが中世後期にもなると戦い方が変わっていって軍容にも変化が出て規模も大きくなり傭兵稼業がさらに増え、王の常設軍というのも登場します。そして15世紀初頭には中国で生まれたハンドキャノンという銃器がヨーロッパでもチェコ・プラハの戦場にて登場し、女性も含む寄せ集めのチェコ人民兵たった百数十名程が八千から一万という数の皇帝軍騎士団を壊滅させるという仰天の結果となり騎士の時代も終わります。それ以降は大金を使ってどれだけ有能な傭兵をかき集められるかが勝敗を決めるようになっていきますが、傭兵達は戦場で友人・知人と出会って殺し合うのを避けるために大抵は同郷の者が固まって行動していました。それが徐々に大きくなって強力な傭兵部隊が誕生していき、中には一国一城の主(公爵)となる者も出てきます。(この辺の事について中公文庫の ”ヨーロッパ史における戦争”や”戦争の世界史”なんかはシンプルでわかり易くお薦めです。)”

中世中欧最大の奴隷市場プラハ・その時代背景

9世紀初頭、正確な年は判明していませんが数々の遺跡が発掘されて分かっている中では820年代、キリスト教を受容したモラヴィア王国(現在はチェコ共和国ですが当時はチェコ東部のモラヴィア人、そしてスロバキアのスロバキア人達が建てた国)、そしてその後に続くチェコ・ボヘミア王国は、キリスト教を受容した事によってその後の10世紀末までは国内が安定せずに周辺のキリスト教徒ではないスラヴ部族との争いや国内での権力闘争、ゲルマン民族の国フランク王国との司教区を巡る争い、そしてそれとは別に東から侵攻してきた騎馬民族マジャール人との争いが絶えませんでした。なので戦争で捕獲した囚人が奴隷となる事が多かったようです。そして他には東のお隣のキエフ大公国(キーウ・ルーシ)や北欧から商品として連れてこられた多くの人達です。

その中世中欧最大の奴隷市場がプラハに出来上がった戦乱の時代、10世紀のチェコ周辺の状況はというと、チェコの上にあるポーランドの長だったミェシュコ1世は、神聖ローマ帝国(かつての東フランク王国)の軍との戦いで勝って侵攻を食い止めた際にそれまで対立していたチェコのボヘミア公ボレスラフ1世の娘ドウブラフカと結婚して、ボレスラフ1世を仲介人として遂にキリスト教を受容し姻戚関係も結んだチェコと同盟関係を締結して両国共同で西からやってくるフランク~ザクセンと戦います。ですけどのちにドウブラフカが亡くなると、また激しく敵対し始めます。

という事で、異教徒だけではなくキリスト教徒同士の戦いでも捕獲され売られる人達もいまして、異教徒とか異民族とか関係なく、ポーランドや東フランク王国(のちの神聖ローマ帝国)との戦闘でも奴隷となってイスラム世界へ売りとばされていた人達も大勢いたんですね。これは別にそんな驚くような事でもなく、戦いがあれば普通に戦利品としてスラヴもゲルマンも誰であろうとみんな奴隷となります。お互い様です。

”どこの地域も新しい宗教が流行ると争いが起きますが、日本でも国家の根底を揺るがす程の争いが6世紀から7世紀にかけてありまして、その発端が物部氏と蘇我氏のケンカです。これは日本の宗教戦争です。

結果は蘇我氏が勝利し仏教の勢いが増し、のちに国教的な地位になっていくわけですが、この時に入ってきた仏教、大乗仏教は日本にやってくるまでの経緯で様々な宗教の影響を受けていて、その中に、中央アジアに根付いていた仏教(部派仏教)やゾロアスター教、そして中国にまで到達し既に広く普及していたキリスト教(景教・ネストリウス派)、さらに当時東アジアにも移ってきていたユダヤ人の影響などもあると言われています。

なので、日本に入ってきた時点で既に仏教(大乗仏教)は色んな宗教の習合なんですね。

そんなあらゆる宗教的な思想が入ってきていた当時の日本で「和を以て貴しとなす」と言った厩戸皇子である聖徳太子、そして側近の秦氏などに多くの謎があるというのも納得です。その辺りの研究もされている先生方はたくさんいらっしゃいますので、今後も新しい説が(トンデモ説も含めて)出てくるのが楽しみですね。”

さて、ここからさらに細かくなりますが、9世紀にチェコは東西の教会対立(当時東ローマ皇帝ミカエル3世がスラヴのキリスト教化を推進していたので西ローマの教皇とは対立)の結果、西のローマ教皇側からの圧力にほとほと耐えかねて、9世紀終わりにはそのバックにいた元締め東フランク王国に従属を示していましたが、その五十年程後の10世紀半ばのボレスラフ1世の時代は「そんなの関係ねぇ!」と言わんばかりの態度に出ていました。ボレスラフ1世は「残酷公」とのあだ名がつけられていて、お兄さんの聖ヴァーツラフ公を殺害した事で有名です(935)。そして新たに王となったボレスラフ1世は、フランクからザクセンへと王権が変わったハインリヒ1世亡き後(936)、十四年もの間、後に神聖ローマ帝国皇帝となるハインリヒ1世の子、オットー1世との戦を続け、彼の時代にボヘミア王国は爆進し領土を東はウクライナのリヴィウ、北はポーランド南半分ポズナン近くまで拡張しています。

そして当時、オットー1世軍にも連戦連勝で無敗だった無敵のボレスラフ1世でしたが、そんなボレスラフ1世に対してオットー1世は策を講じ、ボレスラフ1世の息子で後継者のボレスラフ2世の城に集中して狙いを定め包囲し討ち取ろうと軍を集結させ、それに成功します。これは跡取り息子の王子が人質となったという事で、その様子を見せられたボレスラフ1世は大軍を率いながらも全く交戦もせずにやむなくオットー1世についに降伏。そして和平条約にお互いが署名し、その時に両国にとっての共通の敵で当時恐るべき脅威となっていた騎馬民族マジャール人のハンガリーに対してオットー1世とボレスラフ1世は同盟を結び、十四年に渡るチェコ-ザクセン戦争は遂に終結、そしてその後、中欧のパワーバランスをある程度に決定づけた「レヒフェルトの戦い」でチェコ・ザクセン同盟軍はハンガリーに勝利し、11世紀半ばにはチェコのボヘミア王国は後に興る同君領邦連合である、今風に言うならば連邦国家っぽい感じの神聖ローマ帝国と呼ばれる総体を構成する諸侯としては最大の独立した領邦国となってその立場を以降確立し、さらに帝国内で発言力を増していきます。

この辺の10~11世紀の中欧の歴史はすんごい面白いんですけどね、日本じゃさっぱり知られていません…。

レヒフェルトの戦い後の11世紀神聖ローマ帝国

このレヒフェルトの戦いについて「955年にドイツのオットー大帝がマジャール人を討った時、その地にいたスラヴ人を捕らえ、多数が奴隷として売られてから、ヨーロッパでは「スラヴ」が「奴隷」と同じ意味に使われるようになった」と書かれているものを見かけますが、これはいかがなものかと。この全く足りない説明文だけだと、まるでレヒフェルトの戦い後のドイツが「奴隷」という単語の発祥地で、その後ヨーロッパ全体でスラヴ民族が奴隷になっていたかのように思わされてしまいます。もちろん違います。先程も書きましたが、少なくともこの当時スラヴ民族の国チェコ・ボヘミア王国は和平後の同盟国で、マジャールとの「レヒフェルトの戦い」では兵も出してオットー1世を支援しています。だいたいこの文章だけだと「え?ドイツとハンガリーの戦じゃないの?なんで突然その場所にスラヴとか出てくんの?」と思う人も結構いるかもしれません。

このように誤解を招くような書かれ方をしてしまう理由というのは、中世初期から中期の複雑な中欧の歴史によるところだとは思いますが、5世紀までに北欧から南下してきたゲルマン民族ランゴバルド人が中欧一帯に定住したのちに、6世紀にはイタリアにまでさらに南下していきます。その時期と重なって6世紀に東や北からスラヴの諸部族が移ってきて現在のチェコとスロバキアを中心にオーストリア東部、ハンガリーも含むさらに広大な地域で「サモ王国」そしてその後「モラヴィア王国」を築きます。ですが、内紛やマジャール人の侵攻が重なって10世紀初頭モラヴィア王国は滅んでしまいます。

そして現在のオーストリアの地というのは、かつての古代ローマ帝国の国境があったところで、西ローマ滅亡後、ローマ兵駐屯地の要塞があったウィーンから西方のドナウ川流域は6世紀から各民族による争奪戦がずっと行われていまして、オランダ周辺から6世紀初頭に拡大し南下しながら東にやってきたフランク人と、南ドイツ~オーストリア辺りに定住していてフランク人の侵攻にも抵抗し続けていたバイエルン人、そして東や北からやってきたスラヴ諸部族、アヴァール人、そしてさらにその後9世紀にやってきたマジャール人、これらの民族が出会って衝突した場所がウィーン~リンツ辺りで、オーストリアというのはまさに最前線の紛争地帯です。そして10世紀にもなるとそんなオーストリア東部にはスラヴの諸部族と既に同化していたマジャール人も定住しています。マジャール人がやってくる前まで、「サモ王国」「モラヴィア王国」内だったハンガリーやオーストリア東部にはクロアチア人やスロベニア人、スロバキア人のご先祖様も定住していました。ですがマジャール人がやってきてハンガリー、オーストリアの地が征服された事で南北(スロベニア、クロアチア、セルビアとチェコ、スロバキア)に分断されてしまったんです。そういった経緯・歴史が元にあるんですね。

(余談ですが、6世紀から9世紀に中欧や東欧へとやってきた騎馬民族で有名なところだとアヴァールやマジャール、ブルガールなんかがいますが、アヴァールはチェコ、モラヴィアとフランクによって追い出されてしまいます。そしてマジャールは現ハンガリー、ブルガールは現ブルガリアに定住を始めるんですが、おもしろいのは遺伝情報的にはどちらも最も多いのはスラヴ民族が持つ遺伝情報です。これは少数の騎馬民族がその地に定住していた大多数のスラヴ人を統治下においたって事ですね。そしてブルガリアは9世紀には既に言語もスラヴになりましたが、ハンガリーは今でもかつての統治者である騎馬民族マジャールの言語を周辺国の影響を受けながらも未だ継承しています。いやこれがまぁすごいなぁーと。ちなみに「ハンガリー」という国名は英語ですが、ハンガリー自身やチェコなんかでは「マジャル」という音を持つ国名です。これはつまり当時少数だったにも関わらず、騎馬民族マジャールの影響力が他大多数の多文化を圧倒する程に凄まじい勢いだったという事ですね。なかなかおもしろいです。)

なんだか余計にややこしくなった感がありますが…、無理くりまとめてみますと、オットー1世から見ればマジャールとの戦でも敵の多くはマジャール軍下にあり現オーストリアに居住していた多数のスラヴ民族部族だったという事で、レヒフェルト以前のカロリング朝フランクの時代から東征を続けていてずっと目の上のたんこぶだったスラヴ (チェコ、ポーランド、スロバキア、スロベニア、クロアチア) がオットー1世にとっても相変わらず生涯の憎き蛮族であり大敵だったという事でもあります。そしてドイツ語による当時の事を記した文献は当然ながらオットー1世の側から記されたものという事です。

現代までの長い間、自分の環境外の影響が及んでいない未知の地域や人々は全部蛮族です。一方ではなくお互いにそう思ってます。

話がかなり脱線しますが…、これは第二次大戦時の原爆投下目標についてのアメリカ側の文書にも記されていますけど、来日経験があり日本を見た事のある人物とない人物では目標の考え方も違います。最終的には当初目標となっていた京都や皇居は外されました。京都が他の六大都市程までの大空襲にあっていないのは、その後の原爆投下の際の正確なデータをとろうとしたためで、”目標の予約リクエスト”という記され方をしています。

”日本人は獣””酷く残酷で非文明的な国””野蛮かつ冷酷で容赦なく狂信的”というイメージは大統領であるトルーマンにもありましたが、来日経験のある人物、ヘンリー・スティムソンによって戦後統治を考えた場合、

”もし京都と皇居に落としたら日本人の反米感情はあまりにも強くなり結果社会主義陣営に加わる”

となり外されました。これはよく言われる文化財の保護というわけでは決してなく、

”日本人の根幹には古来からの伝統文化があり、この感銘すべき重要な文化までをも消し去ったとなれば戦後のアメリカの立場に不利益をもたらす”

という事です。あくまでもアメリカの将来の立場を考えた上での決定であって、「たとえ獣のような非文明的な蛮族どもであってもさすがに古都である京都の街や皇居を消滅させるのは気の毒だろう」というような当時の多くの日本人の立場でおもんばかった事や文化財の保護のためでは全然ありません。皇居に関しては、単純に”原爆の有効性を判断するための情報は得られない”という事で、日本人に対する影響力は計り知れないものがあるが、建物が密集しておらず人もいない皇居で”原爆の有効性”つまり”圧倒的な破壊力を世界に示す”といった戦略的な価値は低いと判断されたからです。少なくとも言える事は、蛮族云々といった感情的な事でただ日本人を叩きのめし破壊し尽くすのではなく、日本に来て日本の文化を見聞した事のある人間の強硬なアメリカ側の現実的な将来の利益となる立場の意見によって原爆投下目標が決定されたという事です。(Now It Can Be Told: The Story Of The Manhattan Project.)

しかしその結果として、彼らは民間人が多く居住し建物が密集する広島と長崎の街のど真ん中に落としました。

ヘンリー・スティムソンによって説かれたトルーマンは”本当に必要にならない限り日本人を皆殺しにするつもりはない。女性や子ども達には慈愛を持っている”と語っていますが、結局は都市丸ごと消滅させています。結果としては何ら違いはなく歴史上に全く類のない民間人に対しての瞬間大量殺戮ですが、そこへ行き着くまでの思考が異なるという事です。

そのように原爆投下目標に大きく関与したスティムソンも”白人の責務を果たすために、アメリカの一流企業を世界のすみずみまで進出させるべきであり、そうすれば早晩、劣等民族はアメリカの基準を受け入れる”といった考えの持ち主です。

この、自分の知らない人々に対する非文明的な蛮族思考というのは21世紀の今でも表には出さなくなっただけで有事・平時・地域・国に関わらずあちこちにあるように見えます。

占領下の日本、戦前に東洋史学の研究をしていて日本や中国の社会をよく知るヘレン・ミアーズがGHQ諮問機関のメンバーとして入り、のちに執筆した書籍「アメリカの鏡・日本」は1948年に米国内で出版された事を考えると読む価値のある本かと思いますので興味ある方は是非。

なんかうまくまとまらずゴメンナサイ…。後でこの事についてまた話が出てきます。ひとまずここではあくまでも9世紀ヴェネツィア発祥として書いていきます。

現代の中央ヨーロッパの地図を確認しながら読むと分かりやすいです。

で、これ(チェコ人がフランク人やザクセン人、ポーランド人そして同じチェコ人などをムスリムに売り飛ばす事)に対してプラハの司教、聖アダルベルト(ヴォイチェフ)は「同じキリスト教徒を異教徒(ムスリム)に売るなどとても許される事ではない。」と言っています。実はこの10世紀の頃から教会では「同じキリスト教徒を奴隷にして異教徒(ムスリム)に売るべからず。」というおふれを出し始めています。ですがこれは当初フランク王国内での決め事でした。

(フランク王ロタール1世の治世840年にヴェネツィアとの協定が結ばれました。”Pactum Lotharii”

ですが実際のところはこの協定は奴隷に関する事というよりも、メインはこの後に出てきますバルカン半島のスラヴ民族部族スクラヴェニーなどに対抗するためのフランクとヴェネツィアの間で交わされた協定でした。が、スラヴに対してはこの協定、全く効果はなかったようです…。

そしてその協定の後、ヴェネツィア商人は奴隷確保のためキリスト教徒ではない北欧ヴァイキングや現ロシア・ウクライナへも目を向け始めます。その北欧や東欧からの奴隷も集積された場所が当時のプラハで、そこから南下しヴェネツィアまでやってきていました。)

そしてそんな事をボレスラフ2世(残酷公ボレスラフ1世の息子)に対して物申してしまった聖ヴォイチェフ、彼は実はボレスラフとは仲の悪かったチェコ貴族(スラヴニーク家)の所領から派遣された司教でして、当然ながらそんな聖ヴォイチェフに対してプラハの貴族達(プシェミスル家)は目障りに思い始めて非常に険悪な状態になりまして、その後聖ヴォイチェフはえらい揉め事に巻き込まれ(なかばハメられて??)、自らハンガリーへと去って行きます。そこでまだキリスト教を受容していなかったハンガリーで布教をしてまわり、その後はポーランドへ行ってまだ改宗していない部族のところで布教しますが、そこでバルト語派民族のプルーセン人に殺されてしまいます。

そしてチェコの歴史学者のミハル・ルトフスキー(Michal Lutovský)氏は

「とりわけ10世紀前後のプラハは当時中欧最大の奴隷市場であり奴隷商人の温床となっていて、イスラム世界へ向けた奴隷が最も重要な輸出品目だった。」

と言っています。

という事で、「スラヴ民族」とちまたでは一括りにされていますが、当然スラヴ民族の中にも様々な部族がいて、ゲルマン民族の諸部族が互いに戦って捕えた囚人を奴隷にして売り飛ばしたのと同様に、当時のチェコ人やポーランド人は敵対する部族とは同じスラヴ民族であっても戦いで囚えて奴隷とし、さらに同じキリスト教徒である神聖ローマ帝国(東フランク王国)との戦いでもゲルマン人を奴隷にしてイスラム世界へ売り飛ばし、その市場となっていたのは当時中欧最大の奴隷市場だったチェコのプラハでした。奴隷になる理由というのは民族うんぬんの話では全くもってありません。戦いで勝つか負けるかです。という事は、当時中欧にいたスラヴ民族というのは決してゲルマンに虐げられる様な弱い民族では全くなく、その逆でもあったという事です。ゲルマンからしたらスラヴは東征を阻む蛮族でしたが、同様にスラヴから見たゲルマンというのはやたらめったらケンカを売ってくるウザい蛮族なんです。

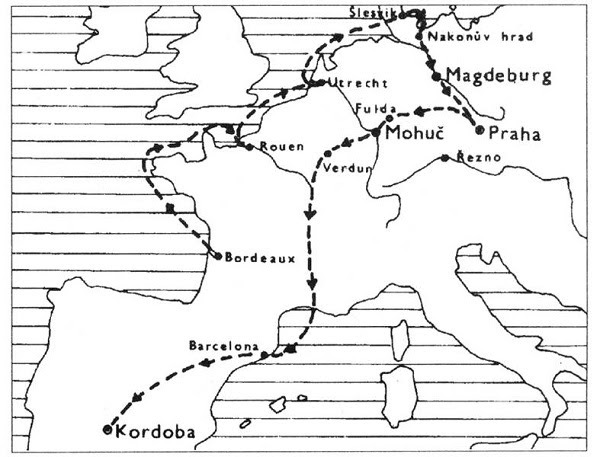

10世紀前半チェコの記録で登場してくるユダヤ商人Ibrahim ibn Yaqubの交易路

11世紀にもなるとキリスト教徒(のちにカトリック)同士で奴隷となった者をムスリムに売り飛ばすような事は徐々に減ってきたようですが、ムスリムに売り飛ばさないというだけで、キリスト教圏内でのキリスト教徒同士の人身売買はどこの国でもずっと近代になっても行われていて、ぶっちゃけると実際のところはキリスト教徒であってもムスリムに売り飛ばされていた人達はその後も中世の間は普通にいたというような話は結構あります。

神聖ローマ帝国とは?チェコ・ボヘミア王国との複雑な関係

ここからしばらく「神聖ローマ帝国(ゲルマン民族ドイツ)の属国ボヘミア王国(スラヴ民族チェコ)」という色んなところでよく見かける奴隷に繋がるよろしくないおかしなイメージを払拭すべく、チェコガイド的立場からチェコについての話が長く続きます。この神聖ローマ帝国とチェコの関係についての話がめちゃくちゃ長いので…先に行っちゃいたい方はスラブが語源となった由縁までひとっ飛びしてください。

まず最初にもう言ってしまいますと、チェコは神聖ローマ帝国の属国という立場ではございません。それどころか20世紀に至るまでの帝国内外のキーパーソンで、チェコは言うなれば毛利氏のような存在です(あくまでも私の勝手な個人の感想です)。これは「従属=奴隷」みたいな中世の奴隷イメージとも重なるところでもある重要事なので…もしよろしければお付き合いくださいませ。

戦いからの同盟へ~9世紀から11世紀

この時代の中世中期(9世紀~10世紀頃)について、ドイツ語の文献や ”The American Heritage Dictionary of the English Language” 等からの引用で「中欧のスラヴ人が征服され奴隷となっていた。」という、なんとなくポワァ~ンとしたなんだかよく分からない大雑把な文章をたまに見かけますが、実際には前述した通り記録に残る戦史を見ても、とりあえずチェコやポーランドが征服された形跡は微塵もありません。どころか対フランクの戦いに関してチェコの場合、勝率的に圧倒しています。

ですけど騎馬民族のマジャール人には結構負けているので、この「中欧」というのは、そのマジャール人に奪われて、その後「レヒフェルトの戦い」で勝った神聖ローマ帝国が獲得したオーストリアのドナウ川流域の非常に限られた地域の事です。「中欧の…」というのはあまりに大袈裟過ぎる書き方ですけど、その辺はゲルマン諸語圏諸侯目線の年代記って感じもしますね。

後、「スラヴ人が征服され…」というのは、先程書きました、マジャールと同化したスラヴの事ですが、あくまで戦って倒されたのはマジャールで、倒したのは神聖ローマ帝国とチェコの連合軍です。つまりオーストリアに定住していたスラヴがマジャールと同化して、戦いに負けたマジャール軍がオーストリアを捨ててハンガリーに閉じこもり、6世紀の頃から定住していたオーストリアのスラヴ諸部族達の支配者がマジャールからバイエルンに変わったという事です。という事は、見方を変えるとオーストリアというのは、ランゴバルド人がイタリアへと去って以降6世紀から「サモ王国」「モラヴィア王国」を通して10世紀まで、約四百年間ずっとスラヴ人も居住していた土地だったという事です。

※かつては最前線に立つ兵というのは征服されたその地の民族達です。ジュネーヴ条約なんてありませんから。まさにチェスではなく将棋。(升田幸三がGHQに呼ばれて「将棋は捕虜虐待のゲームである」と言われた時に、それを予想していた升田が「チェスは捕虜虐殺のゲームである」と言い返したとかなんとか…、という面白い話をちょっと思い出しました。チェスも将棋も今のルールになった頃は傭兵や雑兵・足軽の時代ですから20世紀の価値観をはめる事がバカバカしいですね。) なのでマジャールに支配されたオーストリアの地にいたクロアチアやスロベニア、スロバキアなどのご先祖様達スラヴ民族がマジャール軍兵士としてマジャール兵と共に最前線に立ち、オットー1世&ボレスラフ1世etc.の連合軍と戦っていたわけです。なのでオットー1世からしたらマジャールとの対戦でも実際に目の前にいる敵兵はほぼスラヴなわけですよね。別にその辺をウロウロと右往左往していたスラヴ民族の一般庶民を追いかけ回して捕まえていたわけではなく戦って得た戦利品で、オットー1世やボレスラフ1世の時代までのフランクやチェコの王達を散々手こずらせていた厄介で屈強な兵達です。

(ある年代記の記述で「年老いた王(といってもまだ四十三)は再び蛮族スラヴの血で染まった剣を振り上げ領民達を救い…云々」というのがあります。この「スラヴ」には、二十代の頃から戦い続けた長年の大敵であり且つ当時は同盟者となったボレスラフ1世も含まれているんでしょうね。ちなみに二人はほぼ同世代ですがオットーの方が三歳くらい年上。)

そんなわけで、「中欧のスラヴ人が征服され奴隷となっていた。」と書かれてしまうと、現代の感覚だと「チェコ人やポーランド人が奴隷になっていたんだなぁ。」と思われてしまいますが、これはチェコのガイドとしては訂正しておきたいところです。(ですが当時の感覚のままで話をした場合、”中欧”といったらオーストリアのドナウ川流域を指しているのかもしれません。ちょっとその辺はよく私は分かりませんが…)

ひとまずチェコについて、対フランク戦で9世紀から10世紀の間に小競り合いや引き分けを除く大きな勝敗がついた大規模戦闘は記録上6回程起きているようですが、チェコが負けたのは872年教会対立の最中にマインツ大司教リュートベルト(Liutbert)が率いた軍とプラハ近郊で起きた戦い(Bitva u Vltavy)、これ1回だけなんです。(※この時もモラヴィアはフランク軍を撃退しましたがチェコ・ボヘミアは退却し籠城を始め、攻撃を諦めたフランク軍は土地の略奪だけをして撤退したので完敗というわけでもありません。)

実は戦闘ではチェコはカール大帝の頃からフランクに対して征服される様な負け戦はありません。

これらは全て始めはフランク王国から仕掛けてきた戦いを撃破していったものなので、戦場がフランク王国内になっとしても、それは逃げるフランク軍を追撃した結果ですのでチェコからフランク王国への侵攻を開始したわけではありません。(たまにちょっかいを出す事はありましたけど…侵攻という程の戦ではない小競り合いです。)

ヴィシェフラット城にある805年カール大帝の時代フランク軍との「カンブルクの戦い」の英雄 ザーボイとスラヴォイ

そして「チェコ共和国/ボヘミア王国」と「ドイツ連邦共和国/神聖ローマ帝国内領邦バイエルンから一部ザクセン」との西側の国境線については9世紀から現在まで千年以上ほぼ変化はありません。(ポーランド、スロバキア、オーストリア側はかなり変化してます)

とにかくこの時代(9世紀~10世紀)の中欧はチェコ、ポーランド、ハンガリー、神聖ローマ帝国(フランク王国~東フランク王国)の四つ巴の時代で、それぞれが敵味方でくっついたり離れたりを繰り返しながら互いに戦っています。そして東からやってきて侵攻を続けていたマジャール人に対してフランクとモラヴィア&ボヘミアは時折共同戦線を張りながら、

(これ↑についても”モラヴィアがフランクに泣きついて助けてもらった”と日本では言う人がいますが、全然泣きついてもいなければ助けてももらっていません。ちょっとややこしいんですが、その頃は一時モラヴィア王(スヴァトプルク)は東フランク王(ルートヴィヒ2世)と和平を結んでいましたが、その後スヴァトプルクと対立するモラヴィア人達は東フランク王(肥満王カール3世)へ反乱を起こしていた甥っ子(後の東フランク王アルヌルフ)やマジャール兵なんかと組んでフランク領内へとちょっかいを出していました。で、東フランク王とモラヴィア王は共通の敵に対して共同戦線を張ったという事でもありました。その後スヴァトプルクはカール3世と共にアルヌルフ達の領内へ侵攻しています。いやーややこしいすね。これは一時の状況を書いただけで、この前後も各国内で敵味方がわけわからん状態で変化します。ぐっちゃぐちゃです。その後チェコのボヘミアも見極めてモラヴィアから離脱しアルヌルフと共に動き始めます。結局アルヌルフ達はモラヴィアを獲る事はできませんでしたが、その後も反乱や裏切りがあちこちで色々ありまして…[省略]、なんだかんだモラヴィア王家内での内紛でモラヴィアはバランバランになり、その内紛の最中を突いて遂にマジャールが動き大軍を率い攻め込んできてモラヴィアは滅亡、ハンガリーとオーストリアの地は完全にマジャールのものとなってしまい、現在のチェコの国土のみとなってしまいました。全然助けてもらってません。というかフランクがモラヴィアを助ける余裕も全くなく、そんな義理もありません。というかモラヴィア王スヴァトプルクが東フランク王カール三世の軍も率いて東フランク領内へ侵攻し、マジャール人や反スヴァトプルクのモラヴィア人と共に軍を組織していた後の東フランク王アルヌルフと戦っています。史実はこんな感じです。

日本では「圧倒的に強大な東フランク王国が弱小モラヴィア王国を従属させ騎馬民族マジャールと戦った」みたいなイメージかもしれませんが、実際のところはどこもかしこも戦力は均衡しています。東フランクが他よりも力を持っていた部分というのは兵力ではなく、お神輿であるローマ教皇で、教会の権威が凄まじかった時代です。ちなみにこの時東フランク王国内も先に書きましたように内紛でバラバラで、カール三世が甥っ子のアルヌルフに追い出され逃げ回り、最後、退位させられて甥っ子のアルヌルフが東フランク王国国王となっています。ひとまずはフランクvsモラヴィア(チェコ)vsマジャールとかいうそんなとっても分かりやすい構図では全くなく、各地の貴族達はゲルマンもスラヴも関係なく皆あっちこっちでくっついては離れて勝手気ままに動き、どこもかしこも国なんてものもない様なアナーキーな状態でぐちゃぐちゃです。応仁の乱どころの話ではなく中欧全土がカオスです。ひとまずこの時に最も得をしたのは、ハンガリー建国のための土地をモラヴィアから910年頃遂に奪い取ったマジャールです。フランクもモラヴィアもマジャールに獲られっぱなしです。ですがハンガリーもそのうち内紛でバラバラになり、そこへチェコやバイエルンなどが介入してきます。その前にポーランドによる侵攻やボヘミア王と皇帝の戦もありますが。まさに群雄割拠。東アジアの価値観でヨーロッパ各国の関係を宗主国や属国とあらわす事は全くできません。)

最後はマジャールに勝ち(レヒフェルトの戦い)、ある程度の国境線が確定されます。それ以降チェコは損得を考えて(チェコは敵対国ポーランド、ハンガリー、神聖ローマ帝国に全方位囲まれていました。)、当時は同盟者であった(キリスト教の保護者というローマ教皇のお墨付きを得ていて権威のある)神聖ローマ帝国の構成国となる事(つまりこれは皇帝を認め支える事)に反対は徐々にしなくなってくるんですが、この事を「ゲルマンに征服され服従し属国となった」と思っている人が非常に多い様な気もします。ですけどそういう事では全くありません。(ゲルマン諸語圏諸侯視点に立って「チェコは属国」という書き方をしている方ももしかしたらいるかもしれません。というか何故か日本の教科書ではさらに格下げとなって「属領ベーメン」という書かれ方をしています。これはチェコ人にとってはかなりの事案かと。ひとまずそれを一般で言ってまだ許されるのはハプスブルクによる粛清後である三十年戦争緒戦の白山の戦いでの敗北1620年以降です。)

ちょっと細かい話になりますが、チェコが神聖ローマ帝国の構成国と認知されるようになってくるきっかけは、前に出てきました残酷公ボレスラフ1世の娘ドウブラフカとポーランドの公ミェシュコ1世の子供達、つまりボレスラフ1世の孫たちによるチェコ侵攻が原因です。要は国を跨いだいとこ同士のケンカです。

そして1002年にその孫たちの一人であるポーランドのピャスト家のヴワディヴォイWładywoj(チェコ語表記:Vladivoj)がチェコ貴族(いとこ)の内紛を利用してチェコを支配し始めたんですが、その時に彼、皇帝からの支援を受けていた事がきっかけで、その後、本当になあなあといった感じで神聖ローマ帝国の影響を受け続けていきます。そんな感じなので「認知されるようになってくる…」という書き方をしました。たまにどこかの予備校の先生だかの解説で「チェコが皇帝に「おねげぇします助けてくだせぇ」って泣きついてきたので皇帝はチェコを助けてあげたんですよ。」なんて感じの事を言ってますが…、なんだかいつもチェコは泣きついていますね。泣きついてくる、という表現を使わせてもらうとしたら、それは皇帝も同じでして、後ろ盾になってほしい状況の時にはチェコに泣きついてきています。というか、ひとまずこの時に皇帝の後ろ盾を必要としていたのはチェコではなく、チェコ・ボヘミア王位の簒奪を狙ったポーランドのヴワディヴォイです。

実際のところ、チェコが神聖ローマ帝国の構成国となったと認知はされても公式の場で「構成国となりました」という発表などはございませんし (ひとまずこちらの学者さん達の間ではそのヴワディヴォイが神聖ローマ帝国皇帝の助けを借りてチェコのボヘミア王となった1002年が最初に認知された時と言われていますが、これも結局二~三ヶ月で終わってしまい、再び周辺国を巻き込んでの王位争いの内紛へと逆戻りしています)、服属国、従属国でもなく ( ”皇帝が神聖ローマ帝国内の封土として統治しようとした事実はあっても、この事は決してチェコのゲルマン民族への従属を意味するものではない” 歴史学者 Petr Čornej 、”…チェコの君主は制度的にはローマ王からはほぼ独立した地位を保っていた” 歴史学者 薩摩秀登氏)、キリスト教の守護者という共通認識の立場である等族領邦連合の中で”国王”の称号、そして今風に言うならば主権を持った強大なひとつの独立領邦国家です。なので今的な感覚だと”同盟国”と言った方がしっくりきます。

(”同盟”といっても色んな形がありますけど、国家間での場合一般的には軍事同盟の事を指すような気もします。現代の日本も”日米安全保障条約”という名でアメリカとは同盟関係にありますが、同盟を定める条約を締結するのは一般には独立した国同士です。当時のチェコも独立国で傀儡国家でもないので、チェコの王はたとえ横槍が入ろうとも必ず最後はチェコ人貴族達自身が土地の伝統に則って自分達の意思で決め、その王のもとで独自の大軍を持ち皇帝とは協力関係(たまに敵対関係)にあります。これについては皇帝サイドからも正式に文書として発せられた勅書で1212年の”シチリア金印勅書”があります。わざわざ皇帝側からこんな勅書をあらためて発した背景には、当時皇帝の地位が弱体化してチェコを支援するどころか逆にチェコに支援を求める立場となってしまっていたためで、チェコの王は七人の皇帝選出者である選帝侯の地位も得ています。というわけで、当然、神聖ローマ帝国やポーランドなどの他国がどこぞのチェコ(もしくはポーランド)貴族に取り入って介入してこようとすれば戦になります。…ですがこの辺の”同盟か従属か”という話は ”主権てなんぞ?” という話にもなって中世なんかの大昔の事だけでもなく今現代の21世紀においても何をもってして従属というかにもよるかもしれませんけどね。 日米安全保障条約(というか日米地位協定?)の事を”従属の同盟”なんて言い方をしている人もいますし。かーなり難しい話ではありますよね。まぁ主権なんて考え自体、近世17世紀の三十年戦争後(1648年からのヴェストファーレン体制)になってからで中世の頃にそんなもんはないですけど。その辺の話は専門家の皆さんにお任せします。)

「1085年には「ベーメン王(ボヘミア王)」の称号を認められ、神聖ローマ帝国を構成する一部となった。」という日本語文を見つけましたが、これはもう完全な一方的な表現で、実際には王の称号を得る事が構成国になるという事ではなく、皇帝が捨て置けない程の強大な力を持ったチェコの支配者がお隣さんから出てきて、その支配者が協力的であればその支配者を取り込むために帝国内での地位をおおやけにガッツリ承認し、帝国内や周辺国にも知らしめ立場を保証しながら強力な後ろ盾として味方につけた、という事でもありますが、この辺は当時皇帝(ハインリヒ4世)の立場がどのようなものだったのかを知るとよく理解できると思います。例えるなら大企業で、ある超有能人物を社外取締役として招いた、みたいな感じですかね?違うか。取り敢えずはそれ以前(10世紀末頃、ボレスラフ1世の時代)にもう既になんとなーく構成国的な立ち位置にはいました。”いついつどこで西暦〇〇〇〇年から構成国” とかそーゆーもんじゃないです。

…私の文章が乱筆過ぎてちょっとわけが分からないかもしれませんが…神聖ローマ帝国の国制については長くなるので…調べてみてください。

※「公」と「王」の違いについて。これもどうも日本では一方的な視点での解説しか見当たらないのでちょっとここで書きますが…、便宜上この様に日本語に訳されているふたつの単語は、異なる立場では実は同じ意味なんですよね。チェコ語の”kníže(クニージェ)”は「公」、”král(クラール)”は「王」、と現在訳されています。このふたつは神聖ローマ帝国内では異なる身分ですが、本来スラヴの間では”kníže(クニージェ)”が「王、支配者、主」の意味で使われていまして、”král(クラール)”という称号はありませんでした。例えば日本語で”キエフ大公国”とされている国ですが、これは日本人の一般的な感覚だと”王国”と同じです。例えるなら数多の大名の中のトップである家格の徳川御三家の宗家である将軍家が大公みたいなもんなんじゃないかなとも思うんで、なんでしょうね、まぁ王様ですよね。というか…”皇帝”? ”天皇”がこちらでは”皇帝(エンペラー)”と訳されていますが、ワタシ的には”皇帝”と言ったら”大将軍”の立場の方が近いとは思うんですけどね。エンペラーの由来である古代ローマ帝国のインペラトルの意味が”命令権を付与された軍司令官”でもあるので。 ”天皇”はなんか立ち位置的というか役割り的には”教皇(ポープ)”みたいな感じなんじゃないかなとも思いますが。そう思いません? んー日本の天皇という立場は唯一無二過ぎてよく分からんですけど。 まぁさておき、ひとまず時代によって王様の立場もずいぶんと変化するんですが、中世の頃は先に出てきたような”主権”とか”国家”という考えがまだないのでややこしいかもしれません。この辺は単純に日本語への訳し方の問題で、非常に難しいところです。”どの立場から見た場合の訳となるか”という事です。まぁ後世の世界地図を見ればどうしてもゲルマン側の見方にはなってしまいますけど。チェコでゲルマン式の爵位というものが定着したのは実際のところ、三十年戦争で敗北しハプスブルク家統治下となってから(1621:戦後の粛清と追放)なので、実はそんなに昔ではないんですよ。

チェコの歴史で出てくる”クニージェ”や”クラール”ですが、チェコ人側からしたら同じ「王国内のトップ」で「王様」なんです。ただ神聖ローマ帝国の側からしたらトップの名称は”クラール”なので、神聖ローマ帝国が認めてきた人物についてのみは”クラール”と呼ばれている、というだけです。これは、神聖ローマ帝国で”král(クラール)”という身分があり、次第に”kníže(クニージェ)”の意味も変わっていき、král(クラール)”と区別されていったという事なんです。この経過が分かるとキリスト教世界の守護者である皇帝と王、公の関係も分かるかもしれません。中国史で登場してくる漢字文化圏の皇帝や王とも全く中身が違います。そういう事で話を進めると「帝国」という単語にはこれはまた意味が色々あります。日本語に訳すのってほんと大変。元からある単語に異なる文化で存在する単語を新たにポンポン当てはめられるものではないですからね、難しいです。ややこしいすね…やめときますか。

(※ひとまずここの記事内では、神聖ローマ帝国側では”公”と呼ばれていても”王”と表記している場合があります。ですがこの辺はそんな気にする事でもないです、と思います、私(ガイド)的には。けど学生さんはテスト勉強なんかではちゃんと先生の言う通りにしましょう。)

カール大帝から皇帝オットー1世の時代まで、チェコと直接戦っても支配はできなかったフランク~ザクセンが、チェコとポーランドとの間で起きた親戚間(いとこ同士)でのケンカをきっかけに、それ以降も内輪揉めがずっと続き、ポーランドのいとこ達からはがっつり領土を削り取られ、王位も取られ、さらには全方位が敵だらけで四面楚歌だったチェコの当時(10世紀末から11世紀初頭の約三十年間)の状況を利用して徐々に恩を売りながら(争いがあれば支援しながら)チェコをじわじわ味方として取り込んだ、という感じです。ここで”従属”という単語を使われた場合でもヨーロッパの歴史でいう”従属”と、東アジアの歴史でいう”従属”では関係性が全くもって異なります。東アジア史の基準・感覚のまんまで見たら、ヨーロッパ史の上だと従属とはかなり言い難い関係です。ひとまずまぁ書いてみると当時のその約三十年間、チェコはよく国がもったな、という位の最悪な状況ですね。やっぱ外敵よりもまずは身内同士の争いが一番コワイ、国を滅亡させる原因という事でしょうか。ふと黒澤明監督の「乱」を思い出しました。チェコは何気にモラヴィア王国の時代からずっと内紛続きで国が傾く事が多いのですが、この理由も全方位が敵だらけだった事にあり、国境付近の貴族達や王族内の兄弟・親戚は周囲の国に巻かれてプラハに反旗を翻す事が多かったんです。幕末の頃のイギリスやフランス等々がそれぞれの藩や幕府に肩入れしてくる日本みたいですかね?というか今の日本?違う?まぁなので「チェコは〇〇に従属していた」とか、そんな一言で片付けられる程のそう単純な関係図ではありません。当然ゲルマン諸語を母語とする貴族達でもチェコの王や貴族の家臣となっている者もたくさんいます。ここで突っ込んだ話になると「国ってそもそもなに?」という話になって長くなるのでしませんけど、ひとまずチェコ国内でもグッチャグチャですが、これは神聖ローマ帝国内の無数にある領邦同士でも皇帝を巻き込んで同じ事が起きています。日本の中世の群雄割拠時代と同じですって。日本の場合外国は厳しい海上を船でやってこないといけないので列島内での争いに限られましたが、内陸国で四方が敵国だったらチェコみたいにさらにグッチャグチャになってたでしょうね。

ひとまずは古今東西で言われ続け各地の歴史上で自然に行われている「勝てない敵なら味方になれ」「敵を味方に変える」という事です。その手段のひとつとして手っ取り早いのが内輪揉めをさせまとまらせないように内部から壊す事です。今現代になってもこれは何も変わっていないですね。

歴史家・藤井真生氏は「中世チェコ国家の誕生」で中世後期のチェコ貴族の共同体について詳細に書いていまして、ここから君主と貴族の関係、君主と皇帝の関係、そして国の形というものも徐々に見えてきて面白いなぁと思ったのでオススメしたいところですが、あまりにも細か過ぎるのでこれはチェコ史について結構な知識がまずはないとただの暗号かもしれません…。

神聖ローマ帝国皇帝とボヘミア国王の戦い~11世紀の転換期

後は、ちょっとおもしろい話があって、皇帝を認め始めた11世紀に入ってもまた1040年に2回チェコvs神聖ローマの戦いがありまして、これも再度どちらもチェコが勝っています(Bitva u BrůdkuとBitva u Chlumce)。そしてその翌年の1041年にも皇帝からのリベンジ・マッチがありましたが、その時は

「チェコ国境の真正面からの攻勢はヤバイから避けて迂回してたらなんだか大した戦いもなく無傷でプラハ城まで来れちゃったヨ?」

という、突如として眼前に現れた皇帝軍にぶっタマゲたプラハ城の守備軍が白旗あげて降参し和平となりました。(これはプラハの街での皇帝軍による略奪行為を回避するためでもあったようです。) なんだか笑えるんですけど、どんだけ国境警備がザルだったんですかねぇ。前年にボロ負けした皇帝側がマジになって偵察、作戦立案、内部工作した結果一枚上手だったという事ですかね。これは、皇帝が内部協力者を敵のチェコ・ボヘミア王ブジェチスラフ1世側から得た事によるんですが、

「もう皇帝とケンカするのはやめましょうよ!(泣)」

とブジェチスラフ1世に進言していたプラハの司教(シェビーシュ)や貴族達を皇帝が取り込み、彼らを仲介役として休戦締結をしたんです。ですけど、全く剣を交えずに白旗あげて休戦となった事に

「ツマラネェ事やってんじゃねぇぇ!(怒)」

と全然納得がいかない王ブジェチスラフは休戦協定を破ろうと司教シェビーシュとケンカして投獄してしまいます。ですが、今度は本来のケンカ相手であるはずの皇帝がプラハ城到達で満足したのか

「おまえらホントもうやめーや(怒)」

とその二人の仲介役となって仲直りさせブジェチスラフに司教シェビーシュを釈放させています。…いやもうなんだかワケわからんですね。

”ここでまた余談ですが、以前に司馬遼太郎氏だったか…誰の文章だったか忘れてしまいましたが「戦国の武士は喜怒哀楽の差が激しく、怒ったかと思えば泣き始め、そして笑った…」みたいな事を書いていましたが、これは中世ヨーロッパの人も同じです。歴史を調べれば調べるほどに「え!?なんでそーなんの!?」と思うほどに行動がブレブレです。ブレまくっています。なんかもー全部その時の気分次第? こう言っちゃなんですが…基本考えが単純なんですかね…。なので現代人の物差しで大昔の人達の行動を推し量る事はまずもって不可能です。

政策なんか見てると手のひら返しまくりのような気もします。やっぱ戦国の世というのはどこもそんな感じなんですかね。…ん?ここまで書いてふと思いましたが…今も大して変わってないような…。”

現在もドイツとの国境にある村 ”ブルーデクの戦い” 1040年8月22日

この時のケンカのきっかけは元を辿ると司教区の縄張り争いみたいなものです。 (ポーランドなんかが絡んで色々とややこしいんですけど物凄い簡略してます。ポーランドの方達には申し訳ない!) つまりはお布施の行く方の争いと言ってしまいましょう(メインとなるのは聖ヴォイチェフのご遺体争奪戦で、ポーランドの人達にとっては非常に理不尽極まりないブジェチスラフの侵攻です)。これを「貢納金」と表現して「征服」という言い方をしているところもあるかもしれませんが(実際のところハインリヒ3世が自分の権威を示すために戦いの前に貢納金をブジェチスラフに要求して、ブジェチスラフがそれを「アホか!」と突っぱねて「かかってこいや!」と戦いが始まったというのもあります)、百歩(もしくは百万歩)譲って「征服」だとしても「民族征服」うんぬんの話とは全く違います。司教さんにとってみかじめ料(?)を払う相手が変わったという事です。だいたいこの時(1040年と1041年)の戦いは2勝1敗でチェコが勝ち越している上での和平なので(1040年は圧勝、1041年はほぼ交戦なし)、なぜこれが征服と言われてしまうのかがよく分かりません。

※結局チェコの王ブジェチスラフ1世が戦後レーゲンスブルクまで自ら訪れて行って後の皇帝ハインリヒ3世にゴメンナサイしたんですが、何を思ったのか皇帝はブジェチスラフに自分の領地二か所を分けてあげてしまい、プラハ城まで到達した最終戦で奪った戦利品も放棄し返してあげました。騎士道ですね(??)。

「去年はボコボコにしてゴメンね」「ウウン、こっちこそ無茶言ったよねゴメンね」

みたいな事を腹黒い二人が表向きに会話してたんでしょうか。

すみませんこれは冗談で、実際ところは、皇帝は当時ケンカ番長みたいなブジェチスラフの力を(ハンガリー遠征等のため) めちゃくちゃ必要としていて、重要な”同盟者”としてずっと見ていたんですけど、あまりに好き勝手放題ブジェチスラフが暴れていたもんですから皇帝は征伐というわけではなくお仕置きのために貢納金を要求しチェコへと攻めてきたんです。なんですけど逆に二度ともボコボコにされてしまいまして…、メンツ丸潰れの皇帝、ついに堪忍袋の緒が切れたんですね。で、真正面からのがっぷり四つ組のケンカじゃ勝てないので裏工作をし、翌年の1041年となったわけです。そして戦後に帝国内の有力諸侯が大勢集まるレーゲンスブルク会議に、プラハ司教のシェビーシュとケンカをしていたブジェチスラフもヤル気満々(渋々?)で出席しまして、そこで、

皇帝ハインツさん「ブジェチスラフさんよぉ…、これ以上好き勝手暴れたらここにいる帝国内全諸侯総出で潰すぞコノヤロォウ…」

みたいな感じの事を言われたのかもしれません。と私は勝手に想像しています。極道ですね。それでブジェチスラフは

「あ…この人マジで怒ってる?ヤバくね?」

と感じてプラハ司教シェビーシュとも仲直りしてゴメンナサイしたようです。いやまぁもちろん様々な条件交渉などが話し合われたはずですけど、もし仮に帝国諸侯を全面動員されて (可能かどうかというと…難しい、というか到底無理でしょうけど) 帝国あげての総力戦となったらさすがにケンカ番長といえどもチェコ単独では勝ち目はありません。なので、もし戦になったら中欧全土を巻き込むとんでもない大戦となってボヘミア王も皇帝もただでは済まなかったでしょう。ですけどその時にちゃんとゴメンナサイをして、”ローマ教皇に帝冠を授けられるキリスト教世界の守護者”という立場の皇帝のメンツを立ててあげたので皇帝は自分の領地まであげて戦利品を返してあげたんですね。…これですね、なんかプロレスぽく感じるんですけど。でまぁその仲直りのための条件交渉の会議が行われた後も色々と皇帝に便宜を図ってもらって良くしてもらっちゃいましてチェコ的には結果損もなくめちゃくちゃ儲かっています。ゴメンナサイができる人は得をします。これは、そこまでしてでも敵にはまわしたくない、味方にしておきたい相手だったという事じゃないでしょうか。ハンガリー側に付かれでもしたら大変な事になってたでしょうし。

(実はハインリヒ3世との戦いに備え、チェコ・ボヘミア王ブジェチスラフはオーストリア~バイエルンへと再侵攻し奪還していたハンガリーの王ペーテルと同盟を結んでいました…。これは皇帝を牽制する意味もありましたが皇帝との戦の間に手薄となるハンガリーとの南部国境を守るためでもありました。ちなみにヴェネツィア生まれのハンガリー王ペーテルはドイツ人やイタリア人好きで知られていて、家臣にはドイツ人、イタリア人がいて優遇もしていたんですが、それがのちのハンガリーでの内紛の原因のひとつにもなりまして、その後、こぶしで語り合い意気投合したブジェチスラフと皇帝の同盟軍に介入されてしまいます。)

ブジェチスラフ1世は「チェコのアキレス」と呼ばれています。ケンカはめっぽう強かったんでしょうね。ここではそういう事にしておきましょう。

(ブジェチスラフ1世の時代、神聖ローマ帝国やハンガリーそしてポーランドと、四方にケンカを売りまくっていまして、そんな最中に、父オルドジフの代から奪還し始めていた、かつてポーランドのいとこ達に取られた領土も取り返し、さらにはポーランド領の奥深くまで侵攻し、法的整備もして王国版図の拡張もしています。で、その後は王位継承で揉めていた長年の宿敵ハンガリーへの遠征も、意気投合した皇帝と同盟を結んだのち開始しています。その結果は言うまでもありません。)

ひとまずそんな事もあってこの時くらいからチェコは皇帝を承認し支え始めた、という話です。チェコが皇帝に泣きついたわけではまったくありません。というか逆にこの時代ボヘミア王が皇帝をボコっています。その後のハンガリーと仲良くするよりも皇帝と仲良くしておいた方が後々得が多いという判断です。戦は権謀術数をめぐらす外交政策を進める上でのひとつの手段に過ぎないという事ですよね。元よりチェコは中欧のど真ん中という地理的劣勢に端からある国なので、中世の群雄割拠の中では余計に権謀術数をめぐらす必要が外交ではあったかと思います。

”チェコのアキレス”こと ケンカ番長ブジェチスラフ1世

とにかく11世紀から12世紀のチェコは立場もややこしいんですけど、周辺国に惑わされながらも(周辺国を惑わしながらも)徐々に国力を増していく様はなかなかおもしろい時代でもあります。

チェコを服属はさせられなかったけど(チェコ視点では一貫して”同盟者”と表現されています)、皇帝の立場を認めさせたという事は結果皇帝側としても良かったんじゃないでしょうかね。

「チェコは属領」というおかしな見方が生まれるのは、神聖ローマ帝国が古代ローマ帝国や中国史における王朝と同じ様なものだと思っている人が多いせいかという気もしないでもないですが…、日本の中世ともいえる鎌倉から室町の時代を見ても大将軍なんぞそっちのけで全然まとまっていません。その当時日本は帝国じゃないですけど…。ひとまず徳川の時代になってようやく将軍家の権威でまとまってますけど、それでも「日本国」なんて意識は当時の人達にはないです。神聖ローマ帝国も同じで皇帝の権威なんてもんは大してなく、ハプスブルクの世襲以降であってもひとつのまとまった国とは到底呼べず、むしろますますバラバラになっていきます。まだ江戸時代の日本の方が全然「日本」と国として呼べそうな気もする程にまとまっています。徳川将軍家による幕藩体制の方が19世紀までの神聖ローマ帝国歴代皇帝なんぞよりも比較にするのも馬鹿らしい程に強大な統治能力を持っています。なので便宜上”国”とは言ってますが、実際神聖ローマ帝国というのは国ではないので、そこに「属領」とか「属国」という言い方がそもそもおかしなものです。敢えて言い方を変えるとしたら皇帝の直轄地として「天領」という言い方もありますが、チェコは皇帝の直轄領でもなく、領土の拡大や縮小は時々のチェコの国王の采配次第で、当然チェコの国土は皇帝から報酬として与えられたものでもなんでもなく転封なんぞももちろんありません。ただ皇帝の戦の時には呼ばれて、その際何かしらの報酬を得る事もありますが別に嫌なら行く必要もなかったり、逆に皇帝の敵にもなっちゃったりします。そして正直戦力差で言えば帝国内諸侯に対して皇帝が上回っているかと言われたら甚だ疑問です。特にチェコの場合、一国のみでも帝国内で相当にデカいにも関わらず、さらに時代によっては長らく帝国外でもポーランド王やハンガリー王なんかも兼ねているので、ぶっちゃけ皇帝なんぞより比較にならん程遥かに動員兵力は上です。例えるならば皇帝は戦国時代の足利将軍家みたいな感じ?しかも皇帝は世襲化も完全にはしていないですから。他には例えば王様がチェコ人ではなく別の王家からやってきた事で”チェコは属領”という言い方をしたならば、”チェコは帝国外にあるポーランドやハンガリーの属領”ともなりますし、逆にポーランドやハンガリー、オーストリア、ベルリンを含めた旧東ドイツ辺りも”チェコの属領”ともなってしまいます。そんなのおかしいですよね? 何故日本ではチェコの場合だけ”従属”とかいう言い方をする人が多くなってしまうのか。これは日本でチェコの歴史を知る上では”ドイツ史の中で出てくるチェコ”というだけの存在になってしまっているからなのかもしれませんが、大抵そういった場合は歴史の解説の中でチェコを”ベーメン・メーレン”という言い方もしていて、「ドイツという大国に飲み込まれ抑圧されてきた帝国内の小さな属領」という漠然とした奇妙でおかしなイメージしかないのかもしれません。

「なんなの神聖ローマ帝国って!?」てほんとなりますが、この後もう少し突っ込んで考えてみましょう。

神聖ローマ帝国皇帝の概念~カトリック守護領邦連合の総体

前に「9世紀終わりにボヘミア王国は東フランク王国に従属を示していた」と書きましたが、背景としては当時、かつての西ローマ帝国版図内のヨーロッパ世界の大部分は、フランク王国のカール大帝がローマ帝国皇帝の後継者としてローマ教皇に帝冠を授けられてから(800年)、キリスト教徒であるという事は、すなわち、その守護者であるローマ皇帝にもう自動的に臣従するという事でもありました。基本、そこから始まっています。

このカール大帝の皇帝戴冠というのはカール大帝自ら望んだものではなく、東西教会対立の中で危機感のあった西のローマ教皇が希望し任命したものなので、ローマ皇帝というのはキリスト教(のちカトリック)の守護者という立ち位置にもなり、キリスト教徒(のちカトリック)全体は皇帝を親分にして異教・異端と戦うソルジャーとなるわけです。なので”従属”という単語を使うとしたならば、それはチェコだけではなく、全ての領邦が皇帝に従属している事になります。そしてこの後出てきますが、皇帝となるのはフランク族でなくてもゲルマン諸部族ですらなくても誰でも良くて、バチカンを守ってくれる強大な武力を束ねられる(と思われる)人物で言う事をちゃんと聞いてくれるのならば誰でもいいんですよ、本来ローマ教皇にとっては。(※例えばカール大帝のフランク族に敗北し征服されたザクセン族から後にオットー1世がローマ教皇からの救援を受け皇帝となっています(962)。)

その後、ローマ教皇の承認を必要とせずに皇帝も選ばれるようになって、遂にはローマでの戴冠式も省かれるようになりますが、その頃から神聖ローマ帝国というのが オーストリア・ハプスブルク家世襲皇帝による”ドイツ国民の帝国” と呼ばれるようになり(フリードリヒ3世~マクシミリアン1世から)、神聖ローマ帝国のサイズも縮小し始めるんですが、いかんせんその15世紀当時のチェコはそれどころの話では全くない大波乱が起きていまして、神聖ローマ帝国の縮小うんぬんとは全く関係のないところで勝手に自滅をしてゆくという凄惨な内戦となっていました。これも仕方のない話なんですが…。私のような歴オタでもなければ一般的には神聖ローマ帝国というと、このマクシミリアン1世からのハプスブルクのイメージじゃないかなとも思います。一応ですが形としてはずっとキリスト教世界(実質カトリック世界)の世俗権威の頂点が皇帝です。実際にその権威によってカトリック世界をまとめられているかどうかは別問題。

これは日本での出来事と並べると分かりやすいかと思いますが、かつて皇帝の軍は言ってみれば錦の御旗を掲げた官軍みたいなものです。まぁ細かい事はおいといて。なので皇帝に弓引く事は朝敵となるようなものなので、これは困った話です。そんなわけでフランスやイギリス、チェコなんかはその皇帝の座を狙い暗躍しますが、大空位時代がやってきて、その時代にイングランド王家からも皇帝となる者があらわれ、大王とまで呼ばれたチェコのオタカル二世は潰され、最終的にチェコの血筋(チェコ人の母)とフランスの血筋(ルクセンブルク人の父)を持つ、世界史教科書では文人皇帝としておなじみの皇帝カレル四世が”金印勅書”を公布し混乱が回避されます。”ドイツ王”であり”ローマ王”ですが、全くゲルマン諸語系統ではありません。なので、日本の世界史の教科書には”カール四世”と記されていますが、”カレル四世”とか”シャルル四世”と併記しても良いと思います。

(※元々ルクセンブルクの祖はアルデンヌ出身でフランス語が母語、そしてフランス王の家臣でもあるのでフランスの血筋と書きましたが、当時は神聖ローマ帝国内領邦伯爵家でもあるというなんともややこしい家です。なのでフランス王へも非常に義理堅かく、チェコ・ボヘミア王ともなり後世”中世の時代最後の騎士”と称賛されたヤン・ルツェンブルスキー(ジャン・ド・リュクサンブール)は一国の王という立場でありながら、老齢(50歳)と怪我で目も見えなくなった状態でわざわざクレシーまで参戦しに行って馬に身体を縛り付け出陣しましたが、そこで戦死しています。当時から敵味方問わず称賛されていましたが、チェコ人としては「うちらの王様はフランスでなにしてんねん…」といった感じだったようで。そりゃそーだ。で、その後、上記のチェコ人のお母上をもつ息子カレルがボヘミア王となりプラハを帝都とし皇帝にもなりました。)

そして今度はさらにその上の教皇選出で大揉めに揉めて、アヴィニョン教皇捕囚そして日本の南北朝時代のような教会大分裂が起こり一時教皇が三人出てくるような始末となります。そしてそれを収めたのはまた皇帝カレル四世の息子で、皇帝ジギスムントです。

「お?おまえキリスト教徒か?なぁんだじゃあ朕の家来じゃなぁいの。えぇ!?キリスト教徒じゃない!? …あそ、じゃあ今日からキリスト教徒(朕の家来)な。」

的な感じ? 「ローマ教皇に帝冠を授けられた古代ローマ帝国皇帝の継承者」という字面からしてマンガのような、チョー強そうなこのネームバリューの輝きは当時凄まじく眩いものでしょうね。

今みたいに街なかにおまわりさんがいるような秩序ある社会では全くないアナーキーな世界なので、そんな中、欧州各地のやんちゃな豪族どもをなんとかひとつに繋ぎ止めて秩序を保つ手段としたのが彼らの共通認識の源であるキリスト教です。そのキリスト教(カトリック)を守護する役目というのがフランク王~神聖ローマ皇帝なわけなので、キリスト教徒である事は皇帝に臣従するという事にもなるわけですが、基本的な認識として、今みたいな世界の国の形とは全く異なります。

「”国”ってなぁんですのそれ?”皇帝”ゆうなんやえらぁい人おるらしいなぁよー知らんけど。せやけどあたしの領地はここやん?今の上司はあの人やん?あーあの上司はドイツ語(またはチェコ語)話すさかいあたしもそれに合わせなあかんのやけどな。せやけど上司の上司はチェコ語(ドイツ語)話すさかい結局どっちも話せなあかんのやけど、まぁそれはしゃーないわ。お?なんや上司が上司の上司とケンカする言うてるで。上司の都合?そんなん知らんがなー。はぁ…ほんまイヤやけどいかなあかんわぁいちおそーゆー契約もあるしなぁ。あぁしんど。せやけどボーナスもらえるかもしれへんで。まぁウラで「ウォー!」とか言っとけばええねん。負けたら上司の上司と契約し直せばええねんしな。ほないったろか。まぁ死なん程度になぁ。」

…また変な事書きました? 「封建制」というのを学校の授業で習いましたが、ぶっちゃけ当時これは「契約」でビジネスです。江戸時代の日本の封建制度がそっくりそのまま中欧にもあると思ったら大間違いでして全く違うものです。元々貴族というのは爵位というものもなく、兄弟盃のような主君の直臣である従士団からきてますが (アーサー王と円卓の騎士なんかをイメージして頂くと分かりやすいかもしれませんが)、それが中世も中頃になると完全な冷めきった契約関係となり、もし主君が臣下の守護の義務を怠ったりしたら臣下が主君に対して裁判を起こしたりする事もあり、ヘタしたら君主の座を降ろされます。(中世抵抗権のひとつ”暴君放伐”) または契約が切れたら途端に敵になったりもします。そんな世知辛い世の中なので「我が身命を賭して忠義を尽くす!」という様な感動の武士道(騎士道)の物語の世界でも実は全くありません。騎士道が生まれた理由についてはあちこちで情報が出ているのであまり詳しくは書きませんが…、まずは欧州で共通する価値観であるキリスト教の教えをもとに中世中期(10世紀)頃から倫理規範などが説かれるようになってきたわけですが、そうでもしないとめちゃくちゃだったわけです。日本でいうところの山賊みたいな関東武士を制御するために「酔ってケンカになっても人を殺しちゃいけないんです」と大変に厳しく定めた”御成敗式目”みたいなもんです。あんなちゃんとした法律じゃないですけど。ひとまずそういった何かしらの規範でもないとヨーロッパの貴族(領主)も地方豪族などはただの山賊となんら変わりはありません。ほんとに。ですけどまぁ大小様々いた貴族(領主)達は実際のところ騎士道精神なんてぇのは遵守していなかったので、そうなると逆に真面目に遵守してる並外れた人物なんかが表れると称賛を浴び一目置かれるわけです。そんなのほとんどいなそうですけど。今現代の感覚の道徳的な騎士道精神は江戸時代の頃の武士の道徳と同じ近世以降の主権国家の概念が生まれた頃からのものじゃないかなと思います。

そして民衆レベルで現代的な国民意識が芽生えるのなんて19世紀になってからか、もっと言ってしまえば第一次大戦後というほんとつい最近です。ひとまずは、そんな当時の教皇と皇帝の関係って、これは日本の朝廷と征夷大将軍の関係ともまぁ似てますよね。後々の両者の関係悪化の具合や南北朝、教会大分裂のところ、そして征夷大将軍の言う事なんかこれっぽちも聞かない大名、豪族がいたりとか。ただこっちではカトリック圏内で帝国外にもさらにフランスやイギリス、スカンジナビア諸国なんかもいてカオスですけど。

(フランク王国初代国王クローヴィスの拠点だったフランスは「本来ローマ帝国を継承するのはフランスじゃなきゃダメなの!」という考えで、皇帝の座を狙い神聖ローマ帝国内でフランス王権の影響拡散のため動いていましたけど、ローマ帝国を復活させたカール大帝の拠点は現ドイツでフランクフルトに王宮を築きアーヘンが戴冠地です。現フランスにいたゲルマン民族フランク人達は9世紀には地元の文化に染まっていってラテン語そしてロマンス語(フランス語)になっていくんですが、現ドイツのフランク人はそのままフランク語を話し続け、のちに様々なゲルマン諸語を話す部族と同化しながら今のドイツ語にもなります。このフランク族の征服の歴史も文化や言語の変遷とともにかなりおもしろいです。この後にスラヴの例も出てきますが、どんなに征服を繰り返されたとしてもその地の文化や言葉が最強であれば形は多少変われど残り続けるんだなぁとつくづく思います。言葉や文化が残れば国が再興するチャンスもあるかもしれません。世界的なチェコの画家でありデザイナーでもあるアルフォンス・ミュシャも自身の作品ではその事を非常に強調しています。)

ひとまずは、言ってしまえば神聖ローマ帝国というのは国ではありません。パズルのような飛び地だらけの無数にある領邦の連合による政体で、語弊があるかもしれませんが、成り立ちは別として、なんとなく現在のカナダやオーストラリアなんかを含む英連邦王国(Commonwealth realm)、同じ君主を戴く個々の独立した主権国家の同盟みたいな感じかもしれません。そんな感じでもあるので、実際のところは神聖ローマ帝国皇帝の政治的な権威というところについては形式的なものに過ぎませんでした。そしてその皇帝の形式的な権威がぼんやりと存在する神聖ローマ帝国内の司教区の縄張り範囲を巡っての争いや領邦内での跡目争い、諸侯の権力闘争などが頻繁に起きていました。日本の中世と変わんないです。

で、これもまた見かけた解説で「神聖ローマ帝国の実態はドイツ一国を支配していたに過ぎない。」というものがありまして、まぁもちろん書いた先生方が知らないはずはないんですが、実際は現在のドイツ一国ではありません。前後の話の流れ的に西ローマ帝国やカール大帝の頃のフランク王国と比較してただ分かりやすくこう書いてしまったんでしょうけど、これはちょっとやめて頂きたいな…とは思います。ほんとこれ重箱の隅をつつく様な感じになってしまって申し訳ないのですが、そう書かれてしまうと、”神聖ローマ帝国とは現ドイツ連邦共和国のかつての国名” という間違った認識を人によっては持たれてしまう可能性もあります。国名としての「ドイツ」と民族としての「ドイツ」そして地名の「ドイツ」は歴史上で出てくる使用方法や認識が異なるもので、このへんの説明も入れてほしいですね。これらの違いを書き始めるとまためちゃくちゃ長くなるので書きませんけど…実はヨーロッパで「ドイツ」というのは各国言語で全く異なる呼び方を様々な理由によりしているので、歴史用語としては「ドイツ」と併記してラテン語の「ゲルマニア」ってのも使ってみた方がややこしくならず分かりやすそうです。仮に”ドイツ”を”ゲルマン民族”と(イコールとはなりませんが)言い換えた場合、ドイツ王とも呼ばれたローマ王の称号を持つ皇帝がいる神聖ローマ帝国内のマジョリティーはゲルマン民族となりますが、ゲルマン民族にも当然色々いて、神聖ローマ帝国内にはあらゆるゲルマン諸族がいます。ゲルマン諸族以外にもラテン(イタリア人、フランス人)やスラヴ(チェコ人、ポーランド人、スロベニア人、クロアチア人)もいます。なのでドイツ一国どころか民族についても多数で構成されている帝国です。ひとまずかつて神聖ローマ帝国内にあったチェコ人やイタリア人、フランス人、オランダ人、ベルギー人、ルクセンブルク人、スイス人その他諸々の人達は「ドイツ人」とは呼ばれたくはないでしょうね。

とりあえずは下のマップを見てもらえれば少なくともドイツ一国ではない事は分かると思います。

後はこないだ「そうです,「ドイツ」で一番古い大学は,1348年に皇帝カール四世が創設したプラハ大学です。」という、おそらく読んだ人達の全てが「!??」となる文章も見つけました。

この「ドイツ」というのは ”かつての昔はドイツ語も通じていた地域” という事なんですが、ちゃんと見出しにそこまで書かないとちょっとまずいデスヨ。とりあえず発想が中華っぽくなってしまっています。「ドイツ語も使われていた地域(漢字を使っていた地域)はドイツ(中国)です。」みたいな?これはちょっと無茶か。

で、記事の一番最後に「ただし,チェコに行って,「ドイツで一番古い大学はプラハ大学なんですってね」などとは,言わないでくださいね。」と書かれていました。いやぁちょっとこれはチェコ人には見せられませんね。これ、結構な公なとこのサイトなんですけど、書いた先生はなんかこれまでにあったんでしょうか。

おそらく悪気なんていうのは全くないとは思うのですが ”神聖ローマ帝国というのはかつて大きかった頃の現ドイツ連邦共和国” という風に解釈されてしまいそうでコワイです。あやふや過ぎて危ない誤解を多く生みまくりそうな文章なので、こーゆーとこも「ドイツ」といった場合の意味が数多くあり過ぎるという事をよく考えて誤解を生まない様配慮が必要で注意をしたいところです。まぁデリケートな話なんです。

冒頭の文章を正しく書くとしたら「そうです,かつてドイツ文化圏で一番古い大学は,1348年に皇帝カール四世が創設したプラハ大学です。」でしょうか。これであってもチェコ人が見たらめっちゃ怒りそうですけど。チェコがドイツ文化圏の中にいた事は事実ですが、私の口からこうは絶対にチェコ人には言えません。これをチェコ人に言うとしたら「中欧で一番古い大学は1348年に皇帝カレル4世が創設したプラハのカレル大学だよね。」となります。

こんな事を書くと怒られそうですが…、例えば「中国文化圏にある法隆寺が世界最古の木造建築です。」とか書かれたら「ハァ?」となるんじゃないかと思います。欧米諸国の一般人から見たらそれほどの違和感を感じる人はそういないかもしれませんが、日本でそんな書き方する人なんかいないですよね?…何故わざわざ”中国文化圏”と書く必要があるのか、という話で。「日本にある法隆寺が世界最古の木造建築です。」で十分問題なく良いわけで、カレル大学についてもわざわざ「ドイツ文化圏にある…」と書く必要も全くなく、「チェコにあるカレル大学が中欧最古の大学です」とかでもう十分です。

「チェコはドイツ文化圏にある」と「チェコはドイツにある」ではまったくもって意味が違ってきます。こんな事わざわざ書く程の事じゃ全然ないですけど…。それを良しとしてしまったら「日本は中国にある」にもなってしまうかもです。

ひとまず今の21世紀のまともなドイツ人やオーストリア人やチェコ人にこれ見せたら「消せ!消せ!」となってビビるんじゃないでしょうか。いやビビるでしょう。第三帝国復活しちゃう。

「ドイツ」で一番古い大学はハイデルベルク大学です。

「オーストリア」で一番古い大学はウィーン大学です。

「チェコ」で一番古い大学はカレル大学です。

これでもう良いのに…。

あと、たまに「あれ?チェコってドイツ語じゃないの?チェコ語っていうのがあるの?」と言われる事がありますが、これはその「神聖ローマ帝国の実態はドイツ一国を支配していたに過ぎない。」というところにも繋がる”チェコはドイツの一部” というような間違った先入観があるせいかとも思います。これが不思議なんですが、なんでそうなってしまったんだろう、と。おそらくハプスブルク支配下の時代に強制的にドイツ語を公用語とされてしまったイメージが未だに残っているせいなんじゃないかなとも思いますが…どうなんでしょ。ちなみにチェコでドイツ語はまったく通じませんので、間違っても「グーテンターク!」と元気よくチェコ人に挨拶しないようにお気をつけくださいませ。ドイツ人が言うなら別に自然ですが、日本人と分かっている人からそう言われたら「え?ドイツ人?日本人?(笑)」とめっちゃ変なヤツと思われるかもしれません。例えるなら日本国内で欧米の観光客が「ニーハオ!」とか話しかけてくると考えたらまぁ想像はできるかと思います。もし突然日本国内の観光地あたりでそんなん言われたら「えぇっ!?」となるでしょう?苦笑いしかないです。「ここは日本ですよ。」と教えてあげたくなります。 チェコ人に話しかける時は普通に英語で「ハロー」と言いましょう。英語についてはもはや実質世界共通語ですので何の違和感もございません。よろしくおねしゃす。

ひとまずこれを正確に書くとしたら「神聖ローマ帝国の前身となった東フランク王国初期の実態は西ドイツとオーストリア、スロベニア、スイス、これらの国の一部を支配していたに過ぎない。」とか「神聖ローマ帝国の実態はドイツの王をカトリックの守護者であるローマ王として欧州支配を試みた無数の領邦による連合の政体に過ぎない。」となるでしょう…か?

14世紀神聖ローマ帝国とチェコ。帝国内でのチェコの存在感がよく分かります。属領と呼べる規模の存在ではございません。むしろチェコがメイン。ちなみにこの頃からチェコの南にあるハプスブルク勢力が強大化していく様子も分かります。

ポーランドは何故神聖ローマ帝国の構成国にはならなかったのかというと、当時ポーランドは皇帝を飛び越えてローマ教皇に多額の貢納金を支出して教皇からの援助で直属となったからです。なのでローマ帝国皇帝であっても教皇直属のポーランドに対しては一応敬意を払わねばならないわけです。現在でも敬虔なカトリック信徒の多いポーランドは、中世後期から近世、西欧・中欧で起きた凄まじい宗教戦争でも火の粉を避け(対スウェーデンはまた別な話で当時のきっかけはお家騒動)、周囲にいたチェコやドイツのプロテスタント達を受け入れはしても絶対にプロテスタント国家にはなりませんでした。これは当時のポーランドが欧州一の超大国で強大な軍を持っていたというのも大きいと思います。なので宗教戦争真っ盛りの15世紀から17世紀、ポーランドは同じカトリックでその中心でもある地中海沿岸の国々とはかなりキャラクターが異なっているのが見受けられなかなかおもしろいです。

10世紀初頭にボヘミアを統治していた聖ヴァーツラフ公は、東フランク王ハインリヒ1世がエルベ川を越えてポーランド、チェコの領地へと侵攻を始めた時に(929年)東フランク王国へ臣従する事を決め中欧の安寧を求めましたが、弟の残酷公ボレスラフ1世は、そんな兄聖ヴァーツラフ公の政策には真っ向から反対し(これについて[キリスト教徒”兄聖ヴァーツラフ”vs異教徒”弟ボレスラフ”]という構図をたまにこちらでも見かけますが、これは完全にフランク側の視点が根付いているためかとも思います「聖人となった兄を殺害した悪魔のような弟」的な感じではないかと。)、最終的には兄を殺害して(殺害にまで至る動機、そして詳細な当時の状況などは未だよく分かっていません)弟ボレスラフは東フランク王国へは徹底して敵対し続けて次々とフランクを撃破していきます。

そんな頃に

「ローマ教皇より帝冠を授けられた皇帝(フランク王~ドイツ王)に敬意は示すけれど、自分達は自分達の独自の司教区(のち大司教区)を持つ」

「いや、それは許されない」

みたいなやりとりがずっと9世紀から続いていたわけです。まぁそれを決定するのはローマ教皇ですけど。(プラハ司教区についてはボレスラフ1世の時代のおそらく966年、娘のムラダがローマまで行き教皇ヨハネス13世に直接会ったのち設立されました。) その地の教区を支配できるかどうかというのは非常に重要な事でした。結局はなんだかんだ言っても大司教も皇帝も王も最も大事なのは領地でお金です。大司教が軍隊率いて攻め込んでますし。とりわけ9世紀から10世紀にかけてはまだ「カトリック」「正教会」という風には別れていないので西ローマと東ローマの両方の権威が混在してあり対抗もしてまして、非常にややこしい、ほんと面倒くさい時代です。

めっちゃ仲の悪い上司が二人いて(コンスタンティノープル総主教・東ローマ皇帝とローマ教皇)、それぞれから違う指示を出されて頭を悩ませて散々迷った挙げ句にやった事が、結局上司の気に触って延々と叱られるような感じです。9世紀のチェコは地理的にもまさにそんな東と西の権威の狭間にいた、えらく大変な立ち位置の国でした。たまらんですね。想像するだけで胃に穴があきそうです。それほどかつては現代の私達にとって想像するのが困難な程に宗教的権威、キリスト教というのは生活の全てだったわけです。そこから生まれたのが聖ヴァーツラフ公と、弟の残酷公ボレスラフ1世の兄弟です。どちらも責められません。

まぁ神聖ローマ帝国の政体についてはとにかくややこしいので、興味のある方は特にハプスブルク家台頭以前の中世を調べてみてください。でもこのあたりのチェコや中欧の歴史に関する日本語の資料て全然ないんですよね。著名な日本の学者さん達が執筆されましたチェコ中世史の著書もありますが、これが結構お高いんです…。ですけど日本でもチェコ史について研究されていらっしゃる方達がいるというのは大変にありがたいですね。楽しく読ませて頂いております。 とりあえずウィキの情報については話半分で読んでおいてください。基本がもうドイツ諸侯目線で書かれていて誤解を招く表現であったり、なんかグーグル翻訳されただけのような文章で内容がよく分からなくなってしまっていたり、チェコ視点的には「なんでやねん」と思ってしまうような間違いもちょこちょこあります。なので学生さん、レポート作成するのにウィキコピーしても絶対バレますよ!

中世の栄光と近世の衰退~国土の発展と移民政策

ひとまず「中欧が征服された」と確実に言える時期だと、それは「サモ王国」以前の6世紀の騎馬民族アヴァール人の支配下ですかね。なんにしてもゲルマン民族による征服はありません。敢えて「ゲルマン民族に征服された」と言えるとしたら、それは17世紀の三十年戦争でハプスブルク家に完敗したチェコが後に独立を失って、完全にハプスブルクの支配下となりチェコ語の使用も禁じられて文化の同化が進んだ、ほぼ江戸時代と同時期という長きに渡る頃かと思います。

ちなみに、同じく三十年戦争の時期(というか八十年戦争)でハプスブルク家から独立を勝ち得たのはオランダです。あとは直接的な参戦はしていませんがスイスもそうですね。歴史にifはないですが、もしオランダと同様にチェコも白山で勝っていたら…、その後の歴史はどうなっていたでしょうね。ひとまずチェコはスウェーデンやデンマーク、オランダ、イングランド、フランスなどと一緒に対ハプスブルク同盟に加わって、ハプスブルク家は押されまくって相当に縮小したかもしれません。そうなるとのちの大北方戦争の結果も変わって揺るがぬ大国となったスウェーデンと協力もしていたウクライナは独立してポーランドも国が消滅するほどまでに分割はされなかったかもしれません。そうなるとロシアは完全に西への道が閉ざされて逆に東に心血注いで日本もどうなっていたか分かりません…。で、そうなるとクリミア戦争も起きないわけでアラスカはロシアのままで、北米でイギリスvsロシアの戦いが起きてカナダの地図も今と違ったものになったかもしれません。その結果次第では今のアメリカも別のアメリカになっていたかもしれません。これは飛躍し過ぎ? ”チェコが勝っていたら今のアメリカはなかった!?” 適当な事ばっか書いてますが…まぁ色々と勝手に考えるのは楽しいです。

「たかがチェコみたいな小国にそんな影響力なんてないだろー」と思う人もいるかもしれませんが…「ボヘミアを制する者はヨーロッパを制する」というのを聞いた事があるでしょうか。

現在の感覚で地図上のチェコを見るとえらい小国で、近世以降の現代まで、あらゆる大国に好き勝手されてきた歴史があるので「んなアホな、ウソでしょ」と思う人も多いかもしれませんが、よく地図を見て頂くとチェコの位置がまさに中心にあるのが分かると思います。かつては東西南北を繋ぐ欧州内交易の中心であり、国土全体がとても広大な盆地で肥沃な土地、さらにはヨーロッパ有数の銀の産地でもあり、経済的に非常に豊かでした。そうなると文化的にも非常に発展し、当然軍事力というのも増してきます。かつては毛利元就も石見(大森)銀山を手中に収め、それに支えられた経済力によって後に流浪となった足利義昭を輝元が奉じ、当初は同盟関係にあった織田信長と張り合うほどまでの勢力を得ていました。

※現在のアメリカドルの「ドル」の語源はチェコで産出された銀で鋳造された貨幣単位「ターラー」です。

そのため、13世紀にも入ると西からはドイツ人、南からはイタリア人などの出稼ぎ移民が続々と大勢裕福なチェコにやってきて、それ以降、チェコは国際色豊かな国へと変貌してまいりますが、それが後々14世紀初頭から深刻な問題へと発展していき (その頃にボヘミア王そしてハンガリー王、ポーランド王でもあったヴァーツラフ三世が暗殺もされています。このヴァーツラフ三世は誰に暗殺されたのか、というのは未だに解明されていませんが、当時の年代記の記述や現在の歴史学者の説だと、その頃のハプスブルク君主だったアルブレヒト1世が、下手人である現ドイツのテューリンゲン出身ボーテンシュタイン家のコンラートに命じた、とも言われています。)、15世紀に入ると大規模な宗教戦争が始まり「最後で最大の宗教戦争」と呼ばれる17世紀の三十年戦争でチェコは完全にハプスブルクに敗北し支配領域となってからそれが20世紀にまで続きます。

ドイツからの移民が増え始めた12世紀後半、既にボヘミアの王ソビェスラフは遺言で ”チェコでドイツ人が増大するならば、我々の一族のあらゆる名誉はおしまいになるだろう。[中略] 彼らは最初はおとなしいが、数が増えるやいなや、主君を顧みなくなり自分たちの地から主君を探すようになるのだ” と息子たちに言い残しています。彼の言葉の中で興味深いのは「民族」を意味する箇所で「jazyk」という単語を使用しているのですが、これは現在”舌”とか”言語”という意味で使われます。その当時”国家”どころか”民族”という概念もろくにないですが、それでもひとまず ”同じ言葉を話す仲間” という地域社会の中での団結意識はありました。その地に代々住み続ける人たちが互いに使用する意思伝達手段である言語が文化を築く元となり民族にもなるという事でもあります。いやまぁひとまず移民問題というのは21世紀の現在になっても中身は変わりませんね…。

かなり前の方の”原爆投下目標”についての話のところで「自分の環境外の影響が及んでいない未知の地域や人々は全部蛮族です。一方ではなくお互いにそう思ってます。」と書きましたが、これは「ゲルマンから見た蛮族スラヴ」だけではなく「スラヴから見た蛮族ゲルマン」でもあるという事です。

それを最もよく表すチェコ語の名詞で「Němec(ニェメツ)」というのがありまして、これは現在「ドイツ人」という意味ですが、この単語の元となったのが「němý(ニェミー)」という形容詞で、これは現在主に「silent(無言の・静かな)」や「mute(口がきけない・答弁をしない)」という意味でも使われていますが、かつての昔は「間抜けな・アホウな」という侮蔑表現でも使われていました。それが人物を表す単語「Němec(ニェメツ)」となったんですが、その「Němec(ニェメツ)」がゲルマン諸語を話す部族に対して使われていました。

この事からも、大昔から仲間意識が醸成されるのに必須で基本となるのは言語であって、他言語を話す人達はあからさまな部外者であって異人、未知の蛮族であったわけです。

後の時代の11世紀頃からは貴族だけではなく一般でもお互いの交流が徐々に増えていきますが、その後の13世紀、人口が膨れ上がり仕事のなかったゲルマン諸族を、裕福になり労働力が必要となったチェコやポーランドへと移住させるための大規模な移民政策(東方植民政策)が、大王と呼ばれ十字軍スポンサーにもなっていたチェコ・ボヘミア王オタカル二世によって実施されます (これについても「十字軍をはじめドイツ人移民が勝手に押し寄せてきて貧乏なチェコ人、ポーランド人の土地を乗っ取った」という認識が日本だと一般的ですが、何故にそうなったのか…。ちなみに現在はロシア領となっているカリーニングラードはかつてはケーニヒスベルクと呼ばれ、この地名はチェコ・ボヘミア王オタカル二世にちなんで敬意を表しドイツ騎士団により名付けられました)。そしてもうひとつはモンゴルによる侵攻によって荒らされた中欧から東欧にかけての地域での労働力として同じく仕事にあぶれた現ドイツ地域からの移民が入ってきます。その結果14世紀には完全な市民権をその「Němec(ニェメツ)」達は得てチェコのプラハは多民族による帝国の都として大繁栄したわけなんですが…(ポーランドについてはその後に1410年グルンヴァルトの戦いがおきます)、それが20世紀になり完全解決は不可能な程までの国家間の大問題ともなってしまいます。そして第二次世界大戦が勃発しチェコスロヴァキアはかなりの領土を割譲する事となり(ミュンヘン協定1938) 遂に国は崩壊、そしてチェコ自体がドイツの保護領となってしまいます。…戦後、ここからきた新たな問題が今現在21世紀になっても完全な解決とはなっていません。

移民政策というのは百年単位どころか千年にも渡って続くほどの影響がある極めて困難な試みでもあるという事が分かります。

※近頃日本でも移民についての話がポロポロ出てきていますが、そこでよく引き合いに出され目にするのがアメリカやヨーロッパです。ですけどアメリカは建国以前から植民で絶え間なく様々な文化が混ざり合い歴史を築き、建国以降ずっと今でも内でも外でも争いが止まらない国なのでこれは正直ヨーロッパと等しく並べる事はできません。ヨーロッパでは20世紀の戦後より多くの国でEU外の移民の割合が増え続け、現在は国民の二割近くが移民となっている国は多くこれからも増え続けるかと思いますが、これはやっぱり労働力の確保が目的で、移民による低所得者層の厚みが年々増してきています。そしてフランスなどでは移民は簡単(私基準)にフランス人になれてフランスのパスポートを持てます。19世紀に奴隷制廃止やユダヤ解放を行いながらも産業革命たけなわの時代に入ったら労働力が必要となってきたところでアジア、アフリカ各地の植民地から人が流れてきて、20世紀になったら二回の大戦も起きて、戦後さらに安い労働力が必要となり現在に至ってるわけですが、ローマ帝国の時代から何も社会の形は変わっていないような気もします。人間ですもの。西ローマ帝国のように引っくり返されなければいいですけどね。

ちなみに近代になると炭鉱が次々と発見され、産業革命の時代以降、第一次・第二次大戦を経て冷戦時代となってもチェコは工業国として軍需産業の世界でも知らない人とかあり得ないという程にまで発展します。(第二次大戦中にドイツ軍がチェコの工場で兵器を大量生産していた事はよく知られていますが、その中の話で、チェコの工場に多くのユダヤ人を移す事で命を救ったという、あの有名なシンドラーがいます。)

そして政治的にも、帝国内で国王の称号を持ち選帝侯の地位にあるチェコの君主になれるという事は、とてつもなく大きなアドバンテージを得ました。(上にある地図を見て頂ければ帝国内での影響力がどれ程のものだったのかが一目瞭然かと思います。)

これだけ並べれば、かつてチェコの重要度というのがどれほどのものだったのかは理解してもらえるかと思います…。海千山千の大貴族達、そして大国がこぞってチェコを狙い好き勝手したがるのには、それなりの理由があったわけです。

この章の最初にチェコを”毛利氏”と書きましたが(あくまでも私の勝手な個人の感想です)、ある意味神聖ローマ帝国中世後期からの歴史はチェコの“プシェミスル家“(後にルクセンブルク家)と、チェコのプシェミスル家からオーストリアを奪取後の“ハプスブルク家”の二大領邦、両者の対立の歴史と言えます。そして15世紀に入りその世紀の間、チェコでは大規模な宗教戦争(フス戦争)が起きてしまい国土が荒廃しきって国全体が極度に衰退し、その後、皇帝カレル4世の血筋でもあるポーランド・ヤギェウォ家からヴワディスワフ2世をボヘミア王として迎え入れますが、ハンガリー王でもあったヴワディスワフ2世にはハプスブルクの血筋も入っており、そのハプスブルクの後押しもあったハンガリー王マーチャーシュ1世対立王とも衝突しチェコの領土はマーチャーシュ1世に侵攻されていきます。ところがそのマーチャーシュ1世はハプスブルクの本拠地オーストリアをも抑えてしまいます。そんな感じで、フス戦争により荒廃したチェコへと強大となったハンガリーが侵攻し、そこへ結婚政策によりじわじわと戦わずして皇帝カレル4世の血筋でもあるポーランドにも根を張り始めていたハプスブルクの勢力拡大もあって15世紀には完全にチェコは中欧の主導権争いから脱落したとも言え、と同時にハプスブルク家の勢いがますます強くなり止まる事がなくなります。やっぱりここでもよく分かるのは外敵ではなく内紛による内輪揉めが国を衰退させる第一歩という事ですね。そして16世紀にはスペインも含み世界中に支配地域を広げ大帝国を築いたハプスブルク家との三十年戦争緒戦の1620年白山の戦いにて遂にチェコはオーストリアに完全敗北し、王家も(ハプスブルク家による暗殺で?)既に断絶していたチェコは力の全てを失いハプスブルクの絶対君主制による支配領域となってしまいます。この様に、中世後半からの中欧の歴史は”ドイツ”ではなく、”オーストリア””チェコ””ポーランド””ハンガリー”による熾烈な覇権争いです。

日本では”毛利”というと”毛利元就”とか”西軍総大将”とか”幕末長州藩”とかで、”徳川”同様に普通に歴史の表舞台で誰もが知っていますが、こちらでは「毛利?なにそれ。Shogun徳川は知ってるけど。」という感じなので、まぁどっちもどっちで仕方ないですけど…、”知らない”という事と”間違った事を見聞し信じ込む”とでは全く次元が異なりますので気を付けて頂きたいなとは思います…。

※ちなみにチェコの歴史教科書で、日本は幕末のペリー黒船来航から登場してきますが、幕末のすったもんだの細かい話は全部すっ飛ばしています。ですがそこから第一次世界大戦前までの間、日本だけの記載でなんと4ページも使用しています。その中で唯一個人単体の写真として載っているのが東郷平八郎です。その頃日本とはほぼ関係がなかったチェコの教科書にまで出てくるという事は、それほどまでに当時の日本の存在は西洋諸国にとってはショッキングであって世界史のメインの中にいたという事が分かります。

16世紀から18世紀に発行されたターラー。中央下は比較用U.S.25セント。

1537年に製作された「エウロパ・レギーナ」。擬人化された地図の中心(心臓)にはチェコがあります。

(1880年と1897年に発令された一連の言語令”Jazyková nařízení”までチェコ語の使用はチェコ国内の公的機関や教育機関などでは使用は禁じられていました。そのため職業選択にも自由度は低くヒエラルキーの中でもさらに大きな格差がありました。言葉を奪うという事はその民族のアイデンティティーのひとつを奪う事でもあり、近世から近代にかけての帝国主義的支配の民族同化政策ではまず行われるファーストステップです。

三十年戦争の十七世紀当時、第三世界の征服事業ではなく同じキリスト教文化圏であるヨーロッパ内の先進国同士の戦いの結果でその様になったというのは、これは実はとんでもない事で、日本で例えるなら戦後にまずアメリカ大統領が日本の国家元首ともなり当然天皇は退位し皇室は廃止、国体護持もありません。日本政府みたいなものは一応はあってもただのメッセンジャーです。なのでもはやアメリカのいち州みたいなもので独立国ではありません。ですけどアメリカ人でもないのでアメリカの市民権は持っていません。なんですが英語は公用語として定められ、全国各地全ての役所や学校では英語話者のみが配属されます。義務教育もないので (当時ハプスブルクでは義務教育はありませんでしたがプロテスタント地域では16世紀既に義務教育が始まっていて、ハプスブルク支配下となる前のチェコでも一般庶民や農民達が学ぶ学校がありました。→ヤン・アモス・コメンスキー) かなり高い学費を払わねば通学できなくなり、ほとんどの学校に通えない子達は英語も話せず職業は限定されます。学校に通えて卒業しまともな給料を貰える仕事についてもボスは皆アメリカ人で、日本語をまともに話せる日本人は減っていき、かろうじて残った大多数の低所得者層の一般庶民が話す日本語も本来の日本語とは違う、ルー大柴をさらにハイレベルにした様な英語もどきの日本語(または日本語もどきの英語)となり日本国内での日本人同士での意思疎通すらも難しくなります。(「戦後に日本語をやめて公用語を英語にした方が良かったんじゃないの?」なんてタマゲた発言をたまに見かけますが、歴史的に見ても近世から近現代に敗戦国である被支配国の国民がそれでネイティブ同様の話者となって社会的立場も宗主国と同様になったケースは私が知る限りありません。ありましたっけ?ないと思うなぁ。まぁ数百年という時間をかけ数世代に渡りその状態が続いて21世紀にもなれば分かりませんが(似たような境遇の国がアジアにありますけど。)

そして刊行物などの書籍類、新聞、そして街なかの全ての表示言語が英語になります。

文化的には神社仏閣の建物は改築され教会となって仏像や御神体も全て廃棄され十字架に代わり、お墓も全て破壊され墓石が十字架になるような感じです。神職や住職は国外追放されるかキリスト教に改宗をします。まぁ簡単に言ってしまえば街の景色が完全に移民がたくさんいるアメリカのどっかの都市みたいになる様な感じじゃないですかね。当然物凄い数の人が本土から引っ越してもきますし、元々いた日本人の富裕層でもアメリカの国益とならないと思われた人は皆国外追放されたか処刑され財産は全て没収されたので、圧倒的な経済格差がある裕福なアメリカ人に土地も買い漁られて、アメリカ人富裕層だけではなく出稼ぎでやってくる人も大勢次々とやって来れば日本人が全くいない街というのもたくさん出てきます。

と、いった感じで、十七世紀から二十世紀にかけてのチェコでこれ程までの状況となったという事は、三十年戦争での戦後に多くの人達が処刑され凄まじいまでの粛清が行われた後に完全に骨抜きにされたという事です。これらはほんの一部ですが、ある意味、この状況が三百年近く続いた後の二十世紀初頭にチェコ人文化や言語が再興したというのはこれはほんと凄い事です。ただ文化的には同じキリスト教なので、日本との比較はあまりに無茶過ぎますけど。(※言語についてはチェコ語とドイツ語は全く別物で違います。)

今現代で仮に先進国同士で戦争があった場合、ここまではないかとは思いますけど…どうでしょうね。)

ポーランドの場合は、18世紀の「ポーランド分割」の時期でしょうか。ですけど近世の神聖ローマ帝国内にて「異民族の帝国内諸侯を奴隷にしてムスリムに売り飛ばす」なんていうそんな価値観はないです。もし仮に当時の世情でそんな事をやったら既に死に体でボロボロになっていたハプスブルク家に周辺国がさらに介入してきてアッという間に崩壊して領土を切り取られていたんじゃないでしょうか。

そして、現在もあるプラハの城下町、マラーストラナ広場(Malostranské náměstí)に一大奴隷市場があり、そこでスラヴ商人やユダヤ商人、ゲルマン商人、ヴェネツィア商人、ムスリム商人等々諸々が、戦争囚人であるスラヴ人やゲルマン人、そして北欧や東欧から連れてこられたあらゆる奴隷の売買をしていた事も分かっています。商いをする側にとっては民族うんぬんとか同胞とか、んな事どーでもいい事なんです。ただの市場に置かれた商品で、興味は買い手の要望を満たす商品がそこにあるかどうかという事だけです。どういった買い手の要望があり、どういった商品に高値が付いたのかなどはここでは書きませんが、その辺はあちこちに情報があるので興味のある方は調べてみてください。

スタバのチェコ1号店があるマラー・ストラナ広場

どうでしょう。なんとなく当時の中欧の様子が分かって頂けたでしょうか。ひとまず、中世中期の中欧、チェコやポーランドがゲルマン民族に服従、征服され奴隷となっていたという歴史は存在しない、という事を知って頂けたらと思います(長々と書きましたが要はこれが言いたかった…)。どころか侵攻してきたフランクを撃退して、逃げていくフランク人をとっ捕まえて囚人にし奴隷として売り飛ばしていたのはチェコ人の方でした。

白山の戦い後ハプスブルクへの従属~圧政による暗黒時代

”中欧”の歴史的イメージは近世から近代の覇者ハプスブルク家のイメージが日本ではとにかく強いので、それ故にチェコを属国とか属領という立場に置きたがる傾向にありますが、フェルディナント1世がタナボタでボヘミア王にもなった1526年から1620年三十年戦争緒戦の白山の戦いでチェコが敗北するまでの百年間はハプスブルクも特に強権的という事もなく、むしろウィーンではなくプラハを帝都としたりチェコ・プロテスタントも優遇していた時期もあり、悲惨極まりなかったフス戦争以降、16世紀も後半はハプスブルク家から王を迎え入れて、ヨーロッパでもボヘミア王国が文化的・学問的に大変繁栄した時代でした。あくまでもチェコ・ボヘミア王国国王がハプスブルク家出身となったというだけです。これはヨーロッパの歴史では至ってよくある事で、特殊な事では全くありません。それにかつてはチェコ人のボヘミア王もあちこちの国の王を兼任しています。なので日本の世界史教科書で使われている”属領ベーメン”という認識はチェコの歴史を通していつの時代にもチェコ人の間にはなく、チェコは ”聖ヴァーツラフ王冠領ボヘミア王国” です。

ですがそんな時代もフェルディナント2世の頃より終わります。

全くチェコに強固な地盤が築けずに、当時のそれまでオスマン帝国との戦でも戦費が異常にかかった事やフェルディナント2世にとってチェコのプロテスタントの存在が大きな問題となり、遂に王権を徹底的に強化させていくためかなりの無茶をやり始めまして、結果、フェルディナント2世はチェコ(プロテスタント同盟)側から猛反発を受けて三十年戦争が始まります。この三十年戦争の白山の戦いでチェコが敗北した後の1627年にフェルディナント2世より新たな憲法(Obnovené zřízení zemské)が発布されましたが、これによりハプスブルクによる絶対君主制がチェコで制定されます。これはチェコの領土がハプスブルク家の絶対主義に従属することを法的に確認したもので、国外追放した多くのチェコ人の土地をチェコ人以外のハプスブルク家子飼い貴族に与え、ドイツ語を公用語とし、チェコ人農奴にはより高い税を課し、外交政策上のコマとなってしまったチェコの領土はどんどん切り取られていきます。現在のチェコの国土はその白山の戦い以降に切り取られ最終的に残った土地です。この様にチェコ人からは”暗黒時代”と呼ばれるこのハプスブルクによる圧政が始まる事となりましたが、この憲法の規定は19世紀民族運動の時代、チェコ人達の請願を受け入れたオーストリア皇帝フェルディナント1世の治世中1848年まで続きます。

三十年戦争を引き起こし、チェコに絶対王政を敷き従属させ粛清、そして圧政により搾取をしまくったフェルディナント2世は当然ですがチェコでまったく良い印象は御座いません。ですが、ここからチェコ人の面白いところなんですが…、1918年の第一次大戦後に独立を果たしたチェコスロヴァキア、その時にチェコ人はフェルディナント2世の息子フェルディナント3世が立てた旧市街地区広場にある聖母マリアの柱像を壊しました。なんですが、なんとその後すぐに「これはこれ!それはそれ!」という人達が出てきて「ハプスブルクの圧政に対する感情と歴史的な価値のある史跡であるマリア様の像を一緒にして考えるべきではない」という事で柱を再建しようと話にもなったんですが…、このやり取りに決着がつきプラハ市議会で再建の承認がされたのがなんと2020年でした…。百年もあーでもないこーでもないとやってたわけです。それだけこのハプスブルクによる圧政が始まった時期 (三十年戦争終戦後1650) に建てられた柱についての再建議論は難しい事だったわけですが最終的に反対派が折れたてきたわけで、この辺がチェコ人らしい”歴史を残す”という事への情熱の高さが表れています。そういうチェコ人の遺伝情報に大昔から組み込まれていそうなマインドによって「建築博物館・美術館」とまで言われてしまう程のプラハの街並みが築き上げられてきたんですね。Úžasná Praha!

2020年再建承認後2024年に完成したプラハ旧市街広場の聖母マリアの柱像

日本でのチェコのイメージは漠然とこのハプスブルクによる圧政の暗黒時代からミュンヘン協定以後第二次世界大戦、そしてモスクワの衛星国となった冷戦時代の終結までのものとなっている様ですが、チェコの歴史はそれ以前からも長く存在しています。チェコが従属したとおおやけに言えるのは、白山の戦い戦勝国オーストリアのハプスブルク家、フェルディナント2世によってはっきりと憲法上明記された1627年以降となります。

チェコは政治的な体制などにも関係なく昔から無宗教者が今でも世界で抜きん出て多い事でも知られています。(調査機関によって差はありますが、ひとまず日本とチェコとスウェーデンは抜きん出ています。中国はちょっとタイプが異なるので除外。)

この理由にはやはり千年以上の歴史において幾度もの宗教戦争が自分達の地で起こり、明らかにそれが原因で衰退していったという事が大きくあるように思います。

スラヴが語源となった由縁

黒海沿岸地域のスラヴ諸部族

で、ここからが9世紀のヴェネツィアで生まれたその「奴隷」の語源がスラヴと言われるようになった話になってくるんですが、ひとまずはヴェネツィアなどの奴隷商人とスラヴ民族の関係をサラッと流れだけ書いていこうと思います。

8世紀、騎馬民族やゲルマンやスラヴなどの異民族の襲撃に悩まされていた東ローマ帝国はバルカン半島の領土をほぼ失っていました。そんな東ローマ帝国はヴェネツィア共和国と互いに強力しあってそれら異民族に対抗し始めます。そしてとりわけ東ローマ帝国周辺の黒海沿岸、現在のクリミア、モルドバ、ルーマニア、後はバルカン半島のブルガリア、セルビア、クロアチア、ボスニアなどのスラヴ部族と戦闘を行って捕獲した囚人や、イタリアのラヴェンナなどでも戦闘で捕獲したゲルマン民族のランゴバルド人などをイスラム世界へと売りさばくんですが、言うまでもなく当然ながら領土を削り取られまくっていた東ローマ帝国側もそれ以上に甚大な被害を被っていて、既に6世紀には騎馬民族アヴァール人と同盟を結んだスラヴ部族スクラヴェニーによって襲撃、略奪が繰り返されて、彼らは毎度々々大量の戦利品を持ち帰っていたという記録があります。この「戦利品」というのは物品だけではもちろんないですね。

そんな中、ゲルマン民族のゴート人からの襲撃にも頻繁に遭っていた東ローマ帝国では、なんとそのスラヴ部族スクラヴェニーに対して騎馬兵募集広告を出しまして、スラヴ部族スクラヴェニーをゴート人にぶつけてゴート人を撃退しています。そして7世紀にはバルカン半島のほぼ全域に定住していたスラヴは、ペルシャのサーサーン朝とも同盟を結んでコンスタンティノープルも攻めています(626年)。

そんな激しいスラヴとの戦闘がひたすら続いた7世紀の東ローマ帝国では、捕獲したスラヴ部族(とりわけスクラヴェニー)を傭兵として使いまくります。その傭兵がヴェネツィア商人達によってイスラム世界にまで売られていく事となりますが、とにかくまぁ強かったらしいですよ。そんな事もあって8世紀にもなると東ローマ帝国とヴェネツィア共和国は共同戦線を張って対抗し始めます。

そして後々の時代、12世紀にもなると(これは十字軍遠征が始まった時期)、ヴェネツィア商人だけではなくジェノバやピサやフィレンツェなどの多くの北イタリアの商人達は、さらなる儲けを得るため大々的に傭兵を雇って黒海へと大船に乗って繰り出します。この傭兵の中にはスラヴもいたかもしれませんね。そしてクリミアを拠点にして現在のウクライナやロシア、コーカサスにまで足を延ばして黒海沿岸の辺境に住むスラヴ部族の集落を襲いまくってはイスラム世界に売りとばしていました。この頃の奴隷貿易によって物凄い利益を得ていたらしいです。

当時、バルカン半島(スクラヴェニー)や中欧辺り(チェコ人、ポーランド人など)のスラヴ部族と違って、黒海沿岸の辺境に住む小規模なスラヴ部族は、最新兵器で襲ってくる戦争のプロである傭兵部隊には全く太刀打ち出来なかったわけです。ですが、全てがイタリア商人の傭兵によるものというわけではなく、その頃(12世紀)のキーウ・ルーシの国内は国が崩壊してしまうくらいに激しく内戦中で、そこで捕獲されて黒海のイタリア人商人に売られた人達も大量にいました。ですので、奴隷商人達にとっては武力行使の必要もなく、スラヴ人が連れてくるスラヴ人を買ってムスリムに高く売るだけなので、ノーリスクハイリターンという、まさに金の成る地だったわけです。

”「スラヴ民族はとてもおとなしくて弱い農耕民族だったので奴隷にされた。」みたいな事をたまに見かけるんですが、これは9世紀に北欧ヴァイキングに征服されて皆「ルーシ人」とされてしまった現在のサンクト・ペテルブルグ辺りからキーウ、そして黒海~カスピ海辺りまでの間の人達のイメージなのかもしれませんけど、中世史を見る限り、スラヴもゲルマンもめちゃくちゃに凶暴です。というかプラハではスラヴ民族のチェコ人やポーランド人が北欧ヴァイキングを奴隷にしての売買もしています。ですけど、この凶暴なイメージはあくまでもかつての古代ローマ帝国の中心にいたローマ市民目線です。なので、その頃の一番の弱者というのはローマ市民かもしれません。冒頭でも書きましたが、スラヴやゲルマンにとっては単に「移動」でも、ローマ市民側からしたら「蛮族どもの侵略」なんです。そして当時の一番の強者というのは間違いなく、その凶暴なスラヴやゲルマンを大移動に巻き込んだ、さらに凶暴なあらゆる騎馬民族でしょうね。”

そしてモンゴル軍が13世紀にやってくると、イタリアの商人達はモンゴル人に税を支払いながら黒海沿岸に植民都市を築いて交易を続けます。そのモンゴル軍によって支配下にあったウクライナやロシアの地でさらに過激な狩りが行われます。

モンゴル人征服時期の黒海沿岸植民市

”ここでちょっと余談ですが、現在でもヨーロッパで何かと議論されている「ロマ(ジプシー)」という人達について。彼らは見た目がインド人などの南アジア人なんですが、いつやってきたのかというと、まさにそのモンゴル軍が襲来してきた時です。その頃に連れ去られて現在のルーマニア周辺に14世紀頃から定住を始めた人達なんです。”

そして15世紀になるとチンギス・ハンの子孫が建国したクリミア・ハン国も、オスマン帝国の保護下でロシアやウクライナにいたスラヴ民族部族の集落を襲って売り捌くようになります。

ちなみに中世前期から中期には、まだウクライナやロシアの地ではスラヴ民族による国というものが誕生していません。

キーウ・ルーシは9世紀後半になって882年建国してますが (一応その前にルーシ・カガン、ノヴゴロド(ノヴゴロド公国とは別)というのもありますけど国と言って良いのか、どうなんでしょう)、その頃はまだ強い国でもなく、しかも当初支配者は狩る側だった北欧のヴァイキングだったので、地元住民にとってはまぁ最悪なこの世の地獄のような状況ですね。ですがその北欧ヴァイキングをも震え上がらせていた民族が、当時黒海周辺のステップ草原にいたマジャールやブルガールなどの騎馬民族で、彼ら騎馬民族からしたら北欧ヴァイキングも狩りの対象で獲物だったようです。(記録では、東ローマ帝国のコンスタンティノープルと行き来していたルーシのヴァイキング使節団や商人達は、黒海からハンガリーまでの間にいた騎馬民族マジャールやブルガールを恐れて神聖ローマ帝国の使節団と共にドイツやチェコを経由して遠回りしていたようですが…すんごい経路ですね…) なのでその時代の最強民族からしたらスラヴもゲルマンもなんの違いはなくただの獲物で奴隷なんですね。ジャイアンとのび太のケンカにジャイアンのかあちゃんが乱入してくるような感じかと。無敵感半端ないス。

そして当時そのキーウ・ルーシで捕獲されたスラヴ民族部族は、南の黒海方面のイタリア人商人のところだけではなく、西のプラハの一大市場まで連れて行かれて、さらにドイツのマインツ、フランスのヴェルダンを通ってスペインからイスラム世界へと売られていきました。他にはちょっと前の聖ヴォイチェフ(アダルベルト)のところで出てきましたが、プラハで合流した際の奴隷の品目や商人の事情でドイツを横断せずにプラハからそのまま南下してアルプスを越えてヴェネツィアなど北イタリアまで行ったルートもあったようです。なんにしても奴隷キャラバンですね。末端価格は相当な額になっていたかと思います。

そしてモンゴル人の力が弱くなってきた14世紀に、その当時神聖ローマ帝国(帝都プラハ・皇帝カレル4世)とも対等にやりあっていた、のちにヨーロッパ最強とも言われるポーランド・リトアニア連合軍によってウクライナの地が制圧され、次いで15世紀にモンゴル人から遂に独立を果たしたモスクワ大公国(ロシア)の時代には、ウクライナ黒海沿岸で生まれた武闘派騎馬自治集団コサックによってクリミア・ハン国の襲撃に対抗していきながら、今度は逆に16世紀にもなるとクリミア・ハン国へ襲撃と略奪を繰り返すようになって立場が完全に逆転し、クリミア・ハン国の宗主国ともいえるオスマン帝国にも連戦連勝し始めて、ウクライナの地の半分を併合したロシアはとんでもない大帝国へと成長していくわけですが、その前にまた16世紀末から17世紀にかけての大動乱時代で未曾有の存亡の危機に遭い、ポーランド・リトアニアそしてスウェーデン国王でもあるジグムント3世にロシア・ツァーリ(ヴァシーリー4世)が文字通り土下座し廃帝・拘留そしてワルシャワで死去、その後ジグムント3世の長男ヴワディスワフ4世がロシア・ツァーリの称号を得ます。ですがミハエル・ロマノフ(ロマノフ朝の祖)をツァーリとし一致団結し周辺の大国とせめぎ合いながら国家再建を進めます。そしてその約百年後、遂にピョートル大帝の時代には大北方戦争も勝ち残り、オスマン帝国もどんどん領土を削り取られて18世紀にはクリミア・ハン国どころかトルコ側を除く黒海沿岸一帯を支配し、さらにはナポレオンも撃退(?)して18世紀から19世紀初頭はヨーロッパ一の強国となります。そこに至るまでの17世紀以前のウクライナ、ロシアの歴史というのは東西南北から攻められっぱなしの大変な苦難の時代だったんですね。

なんですけどまたもやその後にクリミア戦争で敗北し念願だった地中海まで出る事は叶わず、皇帝ニコライ1世は絶望の中で死去(自殺とも)、遅れを悟ったロシアは急激な近代化へと突き進んでいきます。ですが第一次大戦さなかロシア革命で帝国は崩壊、そこからのロシア内戦でのシベリア出兵から始まる協商国による介入、で、第二次大戦ではドイツ軍の侵攻で国土は荒廃、社会主義時代を経て現代20世紀末のソ連崩壊後エリツィンの時代になると急激な市場経済化で外国資本が大量に入り込んで国はハイパーインフレ、めちゃくちゃとなってネオナチ思想ルシズムも生まれます。(一応フォローしておきますが、ルシズムはプーチンにとってめちゃくちゃ厄介なのでしょっぴかれています。)

そんな滅亡レベルの侵略で幾度も浮き沈みを続けた歴史の繰り返しであるロシアというのはトラウマによる極度のPTSDを発症していて、それ故に緩衝地帯というものを渇望し続けているとも言われます。大北方戦争勝利(1721年ロシア帝国建国)からクリミア戦争敗戦(1856年)までの約百三十年間、爆進を続けた栄光の時代を忘れられない気持ちもなんとなく分かります。

聖書カナンの地とチェコ・ボヘミアの地

話は変わりますが、中世当時のユダヤ人についてある解説を見かけたんですけど、「中世ユダヤ人の間でチェコのボヘミアは「カナン」と呼ばれていた。何故「カナン」と呼ばれていたのかというと、カナン人はヘブライ人によって征服され奴隷とされてきたため。この事から中世ユダヤ人の間では「スラヴ=奴隷」というのが流布していた事がわかる。」というのがありました。ですが、これもちょっと補足したいと思います。間違っているというわけじゃないんですけど、この解説だけだとまるでチェコが奴隷の産地みたいな、というか、間接的にそう言っている文章なので。

まず、スラヴとカナンを最初に繋げて考えた人物がいまして、それは「ラシ」と呼ばれる11世紀のフランスにいた、非常に大きな影響力を持つ高名なユダヤ教ラビです。その彼が言ってた事が元になっているんですが、当初彼はボヘミアを「カナン」と呼んでいたのではなく、スラヴ言語をカナンの言語と呼んでいました。

その理由というのは、聖書に登場してくる雪が頂上に積もった山で「ヘルモン山」というのがあります。今も普通にありますけど。このヘルモン山は「スニール」と、聖書に登場してくるアムル人には呼ばれていました。アムル人はカナンの子で、この「スニール」というのはカナン人の言葉で「雪」という意味でもありました。というのも、カナン人はこのヘルモン山で宗教儀礼を行っていて、一年の大部分、雪が溶けずにいた山だったからのようです。なんにしても非常に重要な聖地である山です。そして古スラヴ語(現在のウクライナ・ベラルーシ・ロシア辺りの東スラヴ語)でも同様に雪の事を「スニール」と発音したそうです。これ、現在のスラヴ語派の発音もかなり近いです。そのカナンの聖地を指す単語の発音が同じだった事からもラシは「彼らはカナンの子らなのか??」と考えるようになったみたいです。

Mount Hermon

で、聖書でカナンというのはノアに呪われた孫で、「セム、ヤペテ(伯父達子孫)のしもべとなれ」とノアに言われちゃった人物として登場します。

そして、ラシが生涯住んでいたフランスのトロワという街の北東には、ヴェルダンという有名な奴隷市場の街があって、そこからスペインへと連れて行かれる奴隷達が近くを通っていました。そこでラシはその中の多くのスラヴ部族奴隷を見て「やはりカナンの子(子孫)は奴隷として売られていく運命なのか…」と感じ「スラヴの地はカナンの地だ!間違いない!」という信念を持った、という事らしいです。

という事で、ラシはそれら奴隷キャラバンがプラハの一大奴隷市場からもやって来ている事は分かっていたはずなので、「チェコはカナンの地(約束の地)」と、なってしまったんでしょう。ちなみに当時チェコのユダヤ人が話していた言葉は「クナアン語(カナン語)」と呼ばれていました(イディッシュ語とは別物です)。

「ほんとかよ!?」てなるウソみたいな話ですけど。アシュケナージのユダヤ人がそう言っていました。でも半ば伝説っぽい感じみたいで、ユダヤ人でもこれ知っている人はあんまりいないみたいですけどね。他の普通の会社員なんかをやってるユダヤ人達にも聞いてみましたが、「へーそーなん?おもろいねー。……。」という、「いやもっとこう…なんかあるだろ」みたいな、のれんに腕押し的な反応でした。言い換えれば、その程度の話だって事です。

ノアやカナンについて興味のある方はユダヤ(旧約)聖書を読んでみてくださいね。なんでカナンはノアに呪われるようになったのか。「えぇ!?そんな事で呪っちゃうの!?」てなると思います。物語として結構おもしろいですよ。

ところで!このラシの時代の11世紀のチェコ・ボヘミア王国はヴラチスラフ2世の時代で、神聖ローマ帝国を構成する諸侯の中では「王」の称号を持つ最大版図の王国です。さらにポーランド王も兼ねていて、帝国の行く方を左右する程の力を持った王ヴラチスラフ2世は、皇帝ハインリヒ4世とはタッグを組みぶ厚い信頼関係にあったまさに右腕、もしくは右脳だか左脳的な存在です。

~やにわに始まる寸劇~

ハインツさん「ヴラーチョ~(ヴラチスラフの愛称で”呼格” -aに終わる男性名詞単数形)、また面倒な連中(ザクセン、バイエルンその他諸々)出てきたからあいつらやっちゃってよ~」

ヴラーチャさん「またっすかぁーもうこじれた挙げ句にカノッサみたいなのは勘弁してくださいよー、あれヤバ過ぎでしょ。後世教科書載るレベルでしょ。お神輿がホント頼りないんだから…あれよ?征伐したらこっちの件 (弟とポーランドとオーストリアの件)ちゃんと頼むよ?」

…いやほんとすんません。何度この寸劇を消そうと思ったことか…でも消せなかった。まぁひとまずめちゃくちゃ強かった上に政治力にも非常に長けた王様で、問題だらけだった皇帝ハインリヒ4世を最後まで見捨てずに助けてあげた王様です。どっちかっていうと11世紀中頃からはずっとチェコは征服してる側です。当時、そんな立場のチェコをどこが征服できるのかは分かりませんが、奴隷の産地となるにはちょっと難しそうです。

※その頃(11世紀)のロシアやウクライナの地にあったキーウ・ルーシはキリスト教を受容して間もない頃で、さらに国内は分裂した王家の権力闘争で荒れていて国としては非常に弱い立場にありましたが、同じスラヴ民族でも中世初期から中期にかけて全くもって一筋縄ではいかない部族が、チェコやポーランドなどの中欧以外にもいました。それが先程ちょっと出てきましたバルカン半島の全く手に負えない凶暴(もとい勇敢)なスラヴ部族達です。

奴隷の語源となったスクラヴェニーによる征服

ここからは現在の「奴隷」の語源とされる単語のさらにややこしい話になります。

ちまたでよく「単語の綴りがそっくりだよね。」と言われる英語の「Slave」。これの元が登場し始めたのは13世紀の頃で、当初は当時のドイツ語(中高ドイツ語)の「Sklave」からの借用で「Sclave」と綴られていました。(フランス語の「Esclave」からとも言われています。) それが後の16世紀頃に「Slave」となったんですが、この中高ドイツ語の「Sklave」(またはフランス語Esclave)というのは、その9世紀にヴェネツィアで誕生した(かもしれない)中世ラテン語「Sclavus」が元になっていると言われています。

そして問題なのが、その中世のラテン語「Sclavus」の語源がどこにあるか、という事なんです。

ここで、その一筋縄ではいかない凶暴なスラヴ民族部族が登場してきます。

ではちょっと歴史をさかのぼって7世紀です。

この7世紀、631年にスラヴ民族による初の国が誕生します。まぁただしくはスラヴ民族連合国家ですが、その名を「サモ王国」といいまして、最大版図で現在のチェコを中心にドイツ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、オーストリア、スロベニアにまたがる、どでかい連合国だったんです。

これは当時中央ヨーロッパにいたスラヴ民族の諸部族が一緒になって当時支配層だった騎馬民族アヴァール人や、西や南から侵攻してくるゲルマン民族フランク人ランゴバルド人に対抗するために作られた国で、その後ゲルマン民族やアヴァール人を撃退して目的は果たしたんですが、その連合国も指導者のサモが亡くなってからはまた分裂してしまいます。

ですが、民族大移動の時代を経てバルカン半島まで南下してきて、一部、サモ王国内のスラヴ民族部族のうちのひとつでもあったと考えられる、当時東ローマ帝国側からはかつて「スポロイ(Sporoi)」と呼ばれていた部族がいました。

この「スポロイ」は、その頃には「スクラヴェニー(Sc(k)laveni)」と「アンテス(Antes)」というふたつの部族に分かれていて(さらに細かく分かれているようですが)、「スクラヴェニー」と呼ばれていた方の部族がど派手に東ローマ帝国への襲撃を繰り返していまして、当時ゲルマン民族などもそうですが、戦闘で捕らえられた兵士はその後に東ローマ帝国軍に傭兵として配属されて、その帝国内のスラヴ兵も皆一緒くたに「スクラヴェニー兵」と呼ばれていました。

ただこの辺の諸部族の詳細についてはよく分かっていなくて他にもなんか色々たくさんいるみたいですが、どこまでが本当のスラヴ民族なのかも定かじゃないです。今は遺伝子研究もされてかなり細かいところの部族についても系統がだいぶ分かってるみたいですけど、ここではそこまで突っ込んだ話はせずに(染色体とか遺伝子の話になると私は全然わかりません)、とにかくその頃の東ローマ帝国にとって「スラヴ民族」といったらど派手に暴れていた部族「スクラヴェニー」だったみたいなので、全部その辺ひっくるめて「スクラヴェニー(スラヴ民族)」とここでは言っちゃいます。(ここだけ東ローマ帝国目線で失礼。)

(※中世初期のスラヴ民族諸部族についてかなり遺伝子研究されて分かってきているようなので、その辺を知りたい方達は調べてみると情報がたくさん出てくるのでおもしろいと思います。私は今のところそこまでヤル気はおきません…。)

そして後の9世紀から10世紀にかけて、そのスクラヴェニー(騎馬民族ブルガール人と同化したブルガリア皇帝シメオン1世のブルガリア)を含むバルカン半島のスラヴ民族部族達は東ローマ帝国を滅亡寸前にまで追い込んでいます。

※「シメオン1世の時代のブルガリアをスラヴ民族の国として考えるのはどうよ?」という話もありますが、シメオン1世の時代はもう既に完全なスラヴ語を話すスラヴ文化に染まっているはずかと思います。もし当時のブルガリアをスラヴ民族国家とはしない場合、リューリク朝ロシアや南イタリアのシチリア王国等々もゲルマン民族の国になるんじゃないかなぁと思いますけど…。でもまぁ色んな考えがあってそれもまたおもしろくていいと思いますけどね。実際に「ロシア王朝の血統は北欧ヴァイキングのルーシ族だから実はロシアはゲルマン民族国家」と言っちゃってる人もいますし。でも王朝の血統はどうであれ言語や文化的にはブルガリアもロシアもスラヴ民族です。このへんは「民族ってなんですの?」とゆー話になってこのテーマで議論を始めるとそれこそカオスとなるので避けたいところですが、私個人の意見としては、基本は血や定住地などに関係なく遺伝子や住所がバラバラであっても同じ言語や文化を継承し続けているという認識をお互いに持っている集団を民族として括れるんでないかと思ってますけど、どうですかね。でもまぁ言語は継承されない事もあったりするので、文化面での共通意識が最重要ですかね (古代からの話だとエジプトとか今ならアメリカとかフランスとかの多民族の住む国)。よく分からんですけど、少なくとも国家がどうあれ「王様が〇〇人の血族だから領民も同じ〇〇人」とはなりませんし、国籍と民族も別のものです。その辺の意識はとりわけヨーロッパの人は強く持っているような気もします。

その当時のブルガリアの皇帝シメオン1世はコンスタンティノープルまで攻め込んで、ギリシャを含むコンスタンティノープルから西側全域を完全に支配して、東ローマ帝国を脅して皇帝の称号まで得た人物でした。私は「中世スラヴのジャイアン」と呼んでいます。

そして896年にはブルガリアと東ローマ帝国の間で、

「東ローマ帝国の捕虜12万人を返す代わりに、東ローマは毎年ブルガリアに貢納金を支払うこと。」

という和議がまとまっています。

これ以降も「んー?なんかちょっと足りなくない?」みたいな事を言われて、その都度東ローマ帝国は攻め込まれていたようです。

そのスクラヴェニー達の大親分である皇帝シメオン1世の時代の9世紀にヴェネツィアで誕生したとされる単語「Sclavus(奴隷・スラヴ民族)」、それが彼ら「スクラヴェニー(Sc(k)laveniもしくはギリシャ語Sklabenoi等)」を語源とした、と言われています。

ブルガリア皇帝シメオン1世の時代の版図

どうでしょう。まぁ色々となんかおかしい、というか、おもしろいですね。「え?奴隷?どっちが?」て感じですけど。

すぐ隣にいたヴェネツィアの人達は自分達のところにも迫り来るスクラヴェニーに対してどういう気持ちでいたんでしょうね。それはもう憎き蛮族どもに対して罵詈雑言のオンパレードだったに違いありません。

左からスクラヴェニー、ゲルマニア、ガリア、ローマとありますが全員同じ顔デスネ。

とはいえ、それまでの戦いの歴史の中ではもちろんスクラヴェニーを含むスラヴから奴隷になった人たちも大勢いたわけで (特にヴェネツィア共和国に隣接する現在のスロベニア、クロアチア辺り)、どっちか片方が奴隷、なんて事は言えないです。ひとまず「sclavus (スラヴ民族・奴隷)」という単語が生まれた時期的にはバルカン半島の覇者はスラヴ民族であるスクラヴェニーだった、という事で、その当時の奴隷となりうる立場としては常識的に考えても征服されていた側の方だったでしょうね、という事です。ただ実際のところは当時は既に同じキリスト教徒同士での争いなので、お互い表向きには奴隷にして売り飛ばす様な事はそんななかったんじゃないかとは思います。なのでほんとこれはただの蔑称でしょう。

上の地図を見ていただいても、シメオン1世の最大支配領域はハンガリーのブダペストにまでいっているので、その面積は神聖ローマ帝国に匹敵か、恐らくはそれ以上です。中世ヨーロッパの世間の事情を考えればとんでもない大きさです。

この皇帝シメオン1世という人は、日本では全然知名度はないですが、それでも歴史上、皇帝(正確にはコンスタンティノープル総主教)から皇帝の称号を授けられたという、わけのわからない事を無理矢理にやってのけた程の人物なので、少し調べてみれば日本語でも色々と記事が出てきます。

なんだかえらい脳筋で野蛮人ぽく感じるかもしれませんが、実は物凄い教養を備えた人で、若い頃はコンスタンティノープルに住んでいて、その書生時代だった時に古代ギリシャの学問の沼にハマってしまい片っ端からギリシャ語の学術書を読み漁って、ブルガリアに帰って王となった後に、それら書物を隅々まで暗唱していって学者に書き取らせた、というくらいにとんでもない記憶力を持っていた人のようです。

そして現在ロシア語なんかで使われているキリル文字、あの文字を考案したのもシメオン1世です。でもその元のグラゴール文字が作られたのは9世紀のチェコですけどね。

ミュシャのスラヴ叙事詩より皇帝シメオン1世

上のミュシャの「スラヴ叙事詩」からの一枚は、シメオン1世が次々と口述していく内容をギリシャ語からスラヴ語に翻訳する作業が描かれていて多くの学者が書き取っている様子なんですが、シメオン1世はえらい元気にひたすら喋り続ける様子で、周囲の学者はもうなんだか疲れ切っている感じもします。なかなか面白い絵です。この対比がシメオン1世のバイタリティーを感じさせます。なんというか、本物の天才と呼ばれる類いの人だったんじゃないかと思います。

という事で、元の語源というのは、ロシアやウクライナでイタリア奴隷商人やヴァイキング、モンゴル、オスマンなどの犠牲になっていたスラヴ民族の部族ではなく、東ローマ帝国を滅亡寸前にまで追い詰め、それまで三百年に渡ってとんでもない数のローマ市民を囚人にしてきたバルカン半島の最強スラヴ民族部族「スクラヴェニー」が語源なんですね。

これ、どこを見ても何故か東ローマ帝国側からの視点のみで、「バルカン半島の多くのスラヴ民族が捕獲され奴隷となっていたためにスラヴが奴隷の意味となった。」としか書かれていないんですが、実は奴隷の語源となったスクラヴェニーに7~10世紀の四百年間に渡って捕獲されまくっていたのは、バルカン半島を征服されて滅亡しそうだった東ローマ帝国の側だったという事です。

これは別に学者さん達のような研究なんかしなくても一般的な高校世界史教科書レベルのヨーロッパ史を知っていれば普通に分かる事なんですけどね。と言っても日本の世界史の教科書では地名や人名も基本ゲルマン目線の立場で、中世スラヴ世界にいたってはシメオンどころか全体で2ページしかないので…いやこりゃまいったねという感じで仕方ないですね。ですがこちらチェコの教科書にはこのシメオンは当然出てきますし、シメオンの親父さんのボリス1世も出てきます。

ちなみにブルガリアのその後なんですが、親父は天才だったんですけど息子は暗愚だったので、シメオン1世崩御後は東ローマ帝国に主導権を奪われ始めて衰退していきます。その後11世紀には、”四百年に渡る積年の恨み”、とばかりに東ローマ皇帝バシレイオス2世はブルガリア人を虐殺しまくって「ブルガリア人殺しの皇帝」と言われ、生きながらえた捕虜については殺さずに目を潰して奴隷としても役に立たない状態にし、それら一万人の盲人をブルガリアにわざわざ送り返したようです。いやぁ…恨みこもってます。

そして四百年ぶりにバルカン半島を取り戻し、バシレイオス2世はギリシャでは英雄と呼ばれ「大帝」と称されています。

なので、「Sclavus」が誕生したのはそれまで三百年間スラヴに圧迫されていた9世紀ですが、そのバルカン半島を奪い返されたのはその百年後の皇帝バシレイオス2世の11世紀の時です。いやまぁ歴史というのはやってやられての繰り返しですね。

ですが、そんな東ローマ帝国に対して、また再びスラヴ民族部族のセルビア人の王ステファン・ウロシュ4世ドゥシャンが14世紀にバルカン半島を支配し、前例のシメオン1世と同じように皇帝となります。(このドゥシャンについても知っている人はなかなかいないんじゃないでしょうか…) そして東ローマ帝国はまたも滅亡危機に陥るんですが、そこでなんと、東ローマはオスマン帝国の力を借りるという、リスクを顧みない無謀な起死回生の一手に出ます。そしてセルビアはオスマンとの対決の結果負けてしまい退きはしましたが、案の定東ローマは完全にオスマン帝国の属国となって、そのほぼ百年後にはオスマン帝国にコンスタンティノープルは落とされて遂に滅亡します。無念です。

ミュシャのスラヴ叙事詩より 皇帝ドゥシャン戴冠式

”よく「現在のギリシャ人は古代ギリシャ人とは違う」と言われますが、その理由が当時のバルカン半島にいたスラヴ民族達で、「現在のギリシャ人はその頃からスラヴ人と同化し始めたギリシャ人の子孫」だから違う、という事のようです。ですが、「だからと言って現在のギリシャ人は古代ギリシャ人とは違うとは言えない。」という人もいます。んーなんかこの話題はスラヴ民族にしわ寄せが来そう。「古代ギリシャというのが凄すぎたんだよねぇ」でいいんじゃないでしょうか…”

その「スクラヴェニー」はじめバルカン半島にいたスラヴ民族部族達について6世紀に東ローマ帝国のプロコピオスなどの学者によって詳しい記述が残されていますが、

「戦争囚人を虐待する事は非常に不名誉な事で、それを行った部族は非難され攻撃される。入植地の砦は地理的特徴を最大限に生かした作りで、防御力がとても高い。襲撃の際にも地形を完全に把握し、それを利用した熟練の戦士が野戦、包囲戦、ゲリラ戦などを行う。」

という人達だったらしいです。この当時大敵である蛮族を称賛しているようにも思えるプロコピオスの記述を信じるとすると、当時としては非常に珍しい人身売買をしない(かどうかは分かりませんけど)、紳士(?)でかなり戦上手な部族だったようです。なので東ローマ帝国の捕虜を売り飛ばさずに貢納金と引き換えにしたんですかね。まぁ12万人の奴隷てのも凄まじい数ですけどね。

この辺の語源に関わってくる最重要箇所であるはずの部族の話が、スラヴ語源について解説される際に全くされていないのが非常に不思議です。ゲルマン文化圏ならまぁ分かりますけどね。なんせ彼らにとってスラヴは未開の蛮族ですから。でも日本でもそうなっているというのはどうなんでしょ。おそらく日本では全然興味を持たれていないニッチな話という事なんでしょうけど。まぁ仕方ないですね。

【小まとめ】

✟ ひとまず、当時の東ローマ帝国にとって一番身近にいた厄介なスラヴ部族の名称の「スクラヴェニー」というのは、以前からあったスラヴ民族の自称・呼称(スロヴィェニェとか他たくさん色々)の変化型(スラヴ祖語(Sv(l)obene等)⇒ギリシャ語(Sklabenoi等)⇒ラテン語(Sc(k)laveni等))だったみたいなので、その時代に東欧から中欧、南東欧まで広範囲にいた多くのスラヴ民族部族を全て一緒くたにしてしまって、東ローマ帝国にとってはその代表である凶暴な侵略者で恐怖の対象だった部族「Sclaveni(スクラヴェニー)」の名称が10世紀までスラヴ民族全体を指していて、そこから「Sclavus」という奴隷を表すラテン語の蔑称が9世紀に生まれたので、その単語自体スラヴ民族をも意味していた、という事でもあるようです。これはつまり最初の方で書きました「ブリトン」のケースとかなり近いです。ややこしいですね! ✟

ですけど、スラヴ民族といっても物凄い数の部族がいます。ゲルマン民族といっても物凄い数の部族がいるのと同じですよね。一緒くたにしてしまうのは失礼な話でもあります。

元はプリピャチ川周辺(ベラルーシ・ウクライナ・ポーランド)で混在していた様々なスラヴ民族部族とはいえ、9世紀~10世紀にもなると、東、西、南の部族はもはや全く異なる性格を持った部族となって、その頃から言葉も独自の言葉となっていった、と言われます。

とりわけ北スラヴとも言われたりもする、モスクワからサンクト・ペテルブルグの間辺り(ノヴゴロド周辺)にいたロシア人のご先祖様は、その後17世紀ロマノフ朝が始まるまで完全に他とは異なる独自の習慣、文化を持つようになっていきます。

で、ここでひとつ面白い話がありますが、イタリアの奴隷市場からの交易ルートでイスラム世界へと売られていったスラヴ民族部族の大多数は現在のロシアやウクライナで囚われてしまった人達ですが、ウマイヤ朝で大変人気のあった人達(商品)が別でいます。

それが「スクラヴェニー」なんですね。アラビア語では「サカーリバ」という発音ですが、ウマイヤ朝で人気のあったそのサカーリバ(スクラヴェニー)は、ほぼ戦争囚人です。東ローマ帝国との戦いで捕獲されたバルカン半島の人達(スクラヴェニー)なんですけど、これが傭兵として半端なくめちゃくちゃ強かったらしいので、その強さに惚れて高待遇にしたウマイヤ朝ではスクラヴェニーだけで編成された一個旅団並の部隊もあったという話です。相当信頼度は高かったように思えますが、そうやって売られていったスクラヴェニーでも遠くイスラム世界の地で軍を任されてガンガン出世する人達というのも多数いたんですね。

海賊と東方植民とオスマン帝国と

東方植民とバルト海沿岸の諸民族

そして前述した通り、イタリア以外のルートで、チェコのプラハ、ドイツ、フランスのヴェルダン、そしてスペインを通ってイスラム世界へと売られていった部族というのもいますが、それらはちょっと前に出てきましたキーウ・ルーシからと、それ以上に後はスカンジナビアのノルウェーやスウェーデン、デンマーク、そしてフィンランドやエストニア、ラトビア、リトアニアなど、主にバルト海沿岸部から連れ去られた人達がかなりいたようです。

スカンジナビア各国では10世紀末から11世紀初頭にキリスト教化がされていきましたが、その後もキリスト教化を拒否する部族が多く、そういったヴァイキングの抗争で捕獲されて売られる人はあとを絶たなかったようです。

そのバルト海沿岸部で、12世紀に起きた「ヴェンド十字軍」での対象となったのは、ハンブルクから東へバルト海沿岸近辺に定住し、キリスト教を拒否し続けていたスラヴ民族でしたが、それよりもさらに東方のキリスト教徒ではないバルト語派の民族とウラル語族が居住していた所も征伐対象である侵略地域でした。

そしてそのスラヴ民族の中ではラニ人(ラーン人)は非常に有名な存在で、現在ドイツのバルト海にあるリューゲン島に定住していた人達で、12世紀(1168年)にデンマーク王ヴァルデマー1世に完敗するまで抵抗をし続けた最後のキリスト教徒ではないスラヴ民族でした。

という事は、それ以降「異教徒」と呼ばれるスラヴ民族の部族はいなくなった、という事なので「異教徒の征伐」という名目は東方植民政策においてスラヴに対しては通用しなくなります。

のはずなんですが、

何故かその後の歴史の解説でも「開拓地(どこの?ていうか開拓地??)に異教徒のスラヴ人が居住していたので制圧が行われ、多くのスラヴ人が奴隷とされた。」みたいな、まるでドイツ騎士団が記したかの様な日本語の文章がサラッと書かれているのを見かけます。どうなんでしょう。分かりませんが、もしかしたらそれらを書いた人達はバルト語派やウラル語派なんかのフィンランド人、エストニア人、ラトビア人、リトアニア人も全部スラヴ民族としてしまっているのかもしれません。

「奴隷?いや奴隷と言ったらそりゃあスラヴでしょー。なんか東の方にいるのはスラヴとかなんじゃないの?よく分からんけどひとまずそう書いておけば間違いはなくね?」

みたいななんかおかしな刷り込みがあるのかもしれません…。

気を取り直して話を戻しますが、ひとまず異教徒としては、キリスト教徒であっても正教会はまた別なので、東ローマ帝国の地なども「異教徒征伐」の対象となり、帝都コンスタンティノープルすらも十字軍に襲撃され陥落し(1204年)、60年近く十字軍諸侯に支配されます。十字軍は同じキリスト教徒、正教会だけではなくカトリックの国すらをも攻撃し虐殺、破壊を繰り返しています。そこに絡んでくるのはまずは商人達ですが…、とりわけヴェネツィア共和国です。さらにはそのうち十字軍同士でも戦闘が始まりますが、そこにいたのはヴェネツィアとジェノバです。もはや聖地奪還とかどーでも良い十字軍となっています。なんでそんな事になってしまったんでしょうねぇ。

実はこの東方や北方の十字軍にはスラヴ民族であるチェコやポーランドも支援、そして参加もしています。チェコには今も当時のチュートン騎士団やテンプル騎士団の根城があちこちに残っていて多くのおもしろい逸話があります。現在でもプラハでは馬で疾走するテンプル騎士団の幽霊が毎夜午前0時過ぎに出没しています。私は出会った事はありませんが。

ミュシャのスラヴ叙事詩よりリューゲン島のラニ族

そんなわけでバルト海沿岸国がほぼキリスト教徒となったわけですが、それ以降、バルト海では海賊が現れ跋扈し始め、その海賊というのが同じキリスト(カトリック)教徒であるスラヴとゲルマンでした。

この後も登場してきますが、この海賊というのは非常に厄介で、物品はもちろんの事、たくさんの人が攫われてどこの海でも奴隷貿易の中心を担う存在でもありました。このバルト海では中世中期に貿易都市が沿岸部にたくさん作られていき、そこの商船や港街が頻繁に襲われていたんですけど、13世紀にはエストニアからオランダにかけての広範囲の都市が「ハンザ」という同盟を作って海賊にも対抗していきます。ですけどおもしろいのは、ハンザの港湾都市で働いていたスラヴ、ゲルマンの労働者が、次々と海賊に転職していった事です。よっぽど海賊の羽振りが良かったのか、職場の環境が悪かったのかは分かりませんけど、たぶんその両方かもしれません。

このハンザは一国の王の政治にも影響を与える程の大きな存在となっていきます。それ程の巨額の富がハンザの都市にはあったわけですが、これがドイツ諸侯の東方植民政策の原動力にもなります。その中でもとりわけ有名な存在が「ドイツ(チュートン)騎士団」です。

ですが、14世紀末にはヨーロッパ屈指の大国となっていたポーランドとリトアニアが同君連合となり、エストニアにまで進出して当時リトアニアを荒らしまくっていたドイツ騎士団のバルト海沿岸部への侵攻を食い止め始めます。

その頃の東方植民政策は、そのハンザの貿易拠点の都市を作るためにバルト海沿岸部を重点的に現在のポーランドからバルト三国の地へと侵攻を続けていました。この東方植民についてはチェコも大いに関係していてなかなか奥が深くておもしろいんですが(13世紀にチェコの王様が支援、奨励した事がなんと20世紀に入って響いてきてとんでもない問題を引き起こします)、ちょっと話が明後日の方に向いてしまうのでここではやめておきます。で、その時、ドイツ諸侯は様々な名目で侵攻を行っていまして、異教徒征伐以外にも「この一帯は元々ゲルマン民族が住んでいた地域で、スラヴ民族に奪われた。」というものがありました。

その主張も確かに分からなくもないですが、随分昔の民族大移動の時代の事ですし、しかも実際のところは現在のポーランドやチェコは北欧から南下してきたゲルマン部族がローマ帝国へ侵入する際の経路で、中には定住した人達もいましたが、ほとんどは単に南下していくための通過地点に過ぎなかったようです。

ひとまず十字軍騎士団隆盛の11世紀末から14世紀初頭くらいの世相というのは様々な立場、王や騎士、教会、商人などの思惑がドロドロしてて、各地で非常にぶっ飛んだ大量殺戮や処刑、そして(同じカトリック教徒の少年少女の)人さらいも多く行われていてコワいです。この時代にバルト海沿岸のスラヴやバルト語派、ウラル語派の民族の土地がしばらく再生不可能な程にまで破壊されています。私的には長いカトリックの歴史の中でもとりわけ十字軍の時代は最も頭のネジがぶっ飛んだカルトを極めた最狂時代かと思います。なんですけど、そんな時代でも良い事もあって、ヨーロッパのはるか先の未来を行っていたイスラム世界の先進的な文化から多くの学問がヨーロッパに渡ってきたのもこの頃で、「12世紀ルネサンス」と呼ばれています。これがまたなかなかおもしろいんですけど全然違う話になっちゃうのでここでは書きません。そのきっかけとなる大翻訳時代と呼ばれている時代の事を「かつてのヨーロッパの文化がアラビア語となりまた自分たちのところに戻ってきただけ。」と要約しちゃった先生がいましたが、いやぁその解説はちょっといかがなものかと…。ギリシャ・ヘレニズム文化はギリシャやヘレニズムの文化で、ヨーロッパ文化と言ってしまうのはちょっと火事場泥棒な気もしないでもないですが。だいたいそれらを破壊し尽くしたのはローマ時代のキリスト教徒ですし、当時生き延びた学者はみんなペルシアへと逃げているわけで。これでヨーロッパ文化と言えます? 興味のある方には講談社学術文庫の”十二世紀ルネサンス”なんかがお薦めです。

話を戻しまして、ゲルマン民族ゴート人なんかは2世紀には黒海沿岸まで南下していますが、この時にスラヴ民族の居住地域にやってきても、スラヴとは特に大きな争いもなく混在していたらしいです。おもしろいですね。ちょっとこの辺の事をもっとよく知りたいです。

チェコの地については、元々そこにいたのはケルト系ボイイ族で、彼らがイタリアへ移住した後にスエビ族というケルトかゲルマンかよく分からない謎の部族がやってきたようですが、5世紀にはスペインのガリシアに移住したようです。

そしてその後にゲルマン民族ランゴバルド人がスウェーデン辺りから南下してきて5世紀に定住しますが、6世紀にはさらに南下していきイタリアへと侵入しランゴバルド王国を建国しています。

そして空っぽになったチェコへと現在のチェコ人のご先祖様が6世紀にやってきたという話です。

チェコの年代記でその時の事も出てきますが、チェコ人は、ボヘミアの地に移住する際に、「うん、ここには先住民はいない!」という事を確認してから住み始めた、という話が出てきます。子供向けのバージョンもあるんですけど、ちょっと律儀でおもしろいな、と思いました。(その同時期にチェコ人だけではなくクロアチア人や他多くのスラヴ部族が東や北から様々な騎馬民族に押されチェコへとやってきて混在し始めています。そして最終的に10世紀にはプラハのチェコ人が統治者となって、それら多くのスラヴ部族は徐々に同化していき現在のチェコ人のご先祖様になります。)

ちなみにポーランドには少なくとも紀元前2世紀からポーランド人の遠いご先祖様が住んでいた事も分かっています。なので、「スラヴに土地を奪われた。」というのはちょっと当時の侵攻の理由としては弱いんじゃないかと思います。

ですが実は20世紀以降、現在でもこれに関係した事がドイツーチェコ間で結構大きな問題となっているんです。日本ではほぼ知られていないとは思いますが。あるキーワードを出せば「あぁ、それか。」となる人はいるかもしれません。んー、難しいですね。

そしてそんなドイツ諸侯による東方植民政策が15世紀の初頭まで続くんですが、1410年「グルンヴァルト(タンネンベルク)の戦い」で、ポーランドとリトアニア、あと、義勇軍としての参加のチェコ・ボヘミア兵、これらの連合軍がドイツ騎士団を壊滅させた事で、ドイツ諸侯による東方への侵攻はいっとき収まります。その後にまた続いてはいきますけど。

で、ここで何故、ドイツ騎士団のスポンサーにもなっていた神聖ローマ帝国の帝都(プラハ)があるチェコ・ボヘミア王国から義勇軍が「グルンヴァルトの戦い」に参戦しドイツ騎士団を壊滅させたのか。

これはまぁ当時のフス派も絡んだややこしい周辺国の思惑が理由として大きいんですが、ひとまずプラハにいた皇帝の方針を無視して参陣したチェコ義勇兵達のドイツ騎士団に対する士気の高さは感じられるかと思います。

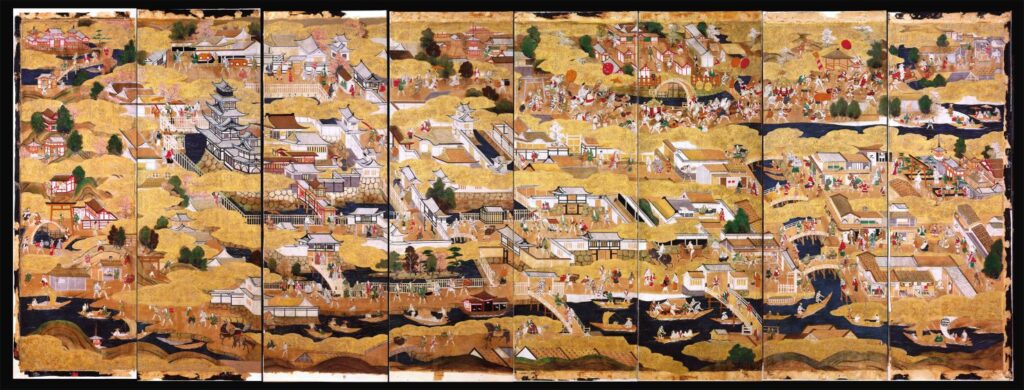

「グルンヴァルトの戦い」ミュシャのスラヴ叙事詩より

オスマンによる地中海奴隷貿易

という事で、ひとまず15世紀始めにはゲルマン民族諸侯の東方侵略を食い止める事が出来たわけですが、16世紀になると物凄い新手がやってきます。

彼らは武力ではなく、結婚政策によって支配地域を東方南方のスラヴやマジャールへと広げていく事に成功します。

その名は「ハプスブルク」です。

ハプスブルク家マクシミリアン1世のウィーン二重結婚以降、戦争ではなく結婚政策によってひとつの帝国にスラヴ、ゲルマン、マジャールなどの諸民族が収まったハプスブルク家にとって、以降、大変に厄介で強大な敵は、東や南からやってくるイスラム世界、トルコ・オスマン帝国となります。後は異端者(プロテスタント)達も激しく脅威ですね。ついでにフランスも入れておきますか。スウェーデンもかな。あーそのうちプロイセンも出てきますね。いや全方位敵だらけでした。

グルンヴァルトの戦い以降、15世紀大航海時代が始まると後に大西洋奴隷貿易などが始まりますが、ヨーロッパの外側を見て見ると、オスマン帝国が15世紀に東ローマ帝国を滅ぼしバルカン半島を支配すると、そのまま地中海に出てきてオスマン帝国正規軍だけではなく、海賊が地中海沿岸地域を略奪しまくり、16世紀以降はイタリア人、フランス人、スペイン人、ポルトガル人の奴隷がヨーロッパ奴隷のメインになります。

この海賊は「バルバリア海賊」と呼ばれていて、バルバリア海岸(現在のモロッコ、アルジェリア、チュニジア、リビアの海岸線)を拠点としていたので、そう呼ばれていました。

彼らは大西洋に出てアイスランドにまで遠征していたらしいですが、目的はキリスト教徒の奴隷の確保です。

ヨーロッパの奴隷といったらスラヴ民族ばっかりが何故か出てきて、これ、あんまり語られる事がないんですけど、そのオスマン海賊の地中海での活動で16世紀から19世紀の間に125万人が捕獲されて奴隷として売られたらしく、この数は16~17世紀頃人口がヨーロッパで一番多かったパリの三十万人の人達が四度消えていなくなる程です。いやまぁ凄まじいですね。

それ程なので、19世紀までイタリアやスペインなどの地中海沿岸の国の海岸線には誰も住む人がいなかったという話です。おそろしい。

実はその手助けをしていた人物達がいまして、それがヨーロッパのプロテスタントでした。

16世紀イギリス・エリザベス1世の時代のスペイン船を襲っていた国家承認海賊(私拿捕船)は大変有名ですが、それ以降もイギリスだけではなくオランダなどの海洋国家の海賊がカトリック圏の国々(地中海の国々)に対して海賊行為を行っていまして、彼らがバルバリア海賊と手を組んでイタリアやフランス、スペイン、ポルトガルなどの海岸線での奴隷狩りのため手を貸していたんですね。

16~17世紀の西ヨーロッパのカトリック圏では全土で壊滅的な宗教戦争が続いて、チェコからも多くの貴族が国外へ逃れてドイツ、オランダ、イギリス、果てはアメリカまでも渡っているので、そういったチェコ兵士の中には海賊となって一矢報いようとしていた者もいたかもしれません。

海のないチェコでは、船を持つ事が夢のような憧れでもあって、当時の貴族の城などに行くと大抵でっかい船の模型が飾られています。

なので、実は近世からヨーロッパ人で「奴隷」といったらラテン民族(チェコ語では「ロマーニ」)のイタリア人、フランス人、スペイン人、ポルトガル人だったんです。

中世は狩る側だったのが近世以降はかつてのお得意さんのムスリム、そしてプロテスタントによって狩られる側となってしまったわけです。

”スラヴ民族は奴隷だった” は「今さら何を言う当たり前じゃない」といった感じであちこちで書かれて風評被害もいいとこですけど、何故か ”ラテン民族は奴隷だった” を述べる人がちまたでいないのは、何故なんでしょう。そんなに考えるまでもないですけど。

ですが、地中海を見限り大西洋へと出た彼ら、それで終わる事はなく次に目指した奴隷確保の地は世界中へと拡大していき日本を含めたアジア、アフリカ、そして南北アメリカへと進出していきます。

当時の世相をよく表すプラハのカレル橋にある彫像「カレル橋のトルコ人」1714

バルカン半島のスラヴ人は当時オスマン帝国の支配下にありましたが、支配下にある人達は大切な納税者なので乱暴(というか思想・宗教的な迫害)は滅多なことではしません。ちゃんと税金さえ収めてれば宗教も民族も関係なく文句はないんです。オスマンではミッレトと現在呼ばれる非ムスリムを保護・支配するための共同体がありますが、これは各宗教ごとに認められた自治体と言えるもので、キリスト教世界でのゲットーとはまるで違うものです。ムスリムに改宗したら他のムスリムと同様になります。自由民にもなれるかもしれません。

ひとまず要は当時彼らオスマンにとって一番重要なのはナニハトモアレお金です。現在でもトルコのイスタンブールにコンスタンティノープル総主教庁が現存している事を考えても、当時のカトリックと比較したらずいぶんと宗教に対する扱いが違う事が分かります。これはオスマン以前からも脈々と受け継がれるイスラム世界のある種昔からの伝統ですね。オスマンのミッレトを含みムスリムによる非ムスリム支配の実態については多くの研究がなされていますが、探せば探すほどにまぁなかなかおもしろい話が出てきます。ひとつ例をあげるとお酒に関して ”ムスリムへの販売は禁止されていたけど飲酒はOK” とか ”ムスリムと非ムスリムの間で居住地の分離はされておらず居住地をめぐる係争では地域の主教を調停者 (仲裁者)として地区ごとの法廷で裁判が生じていた (ただしモスクにより近い場所ではムスリムに通常優先権があった)” とか。これなんかキリスト教圏のユダヤにとってはちょっとアンビリーバボーな話です。もちろん時代が変われば色々と変わってはきますが、なんだかむしろ地域によっては今より緩かったりするんじゃないかと思えるところもあったりします。私はイスラム世界の歴史については真面目にド素人なので…、興味ある方は調べてみてください。

高度な技術や学問を持ちゾロアスター教を国教としながらあらゆる宗教のるつぼだったイランのサーサーン朝ペルシアを征服、吸収したイスラム共同体以降ウマイヤ朝の頃から基本 ”非ムスリムには納税義務、ムスリムには免税(一銭も納めないという事ではない)” という政策で基盤を築いているので、ある意味異教徒がいないと国が成り立たないという事にもなります。”ジズヤ”について「重税」という人がいますが、私はあまりその辺詳しくはないのでよく知らないのですが、少なくともキリスト教世界の異教徒であるゲットーにいたユダヤよりかは遥かにマシな待遇のはずかなとは思います。ひとまずこの辺は”十二世紀ルネサンス”とも深く関係してきますが、イスラム世界は当時貪欲にあらゆる宗教や民族を超えたところで文化を吸収していき最先端の学問を習得していきました。そんな「宗教とか民族とかどーでもいーけどちゃんと決められた税金は収めてよね。」というイスラム世界では、キリスト教徒など異教徒との交易の仲介をしてくれて、かつ聖書の中で登場してくる民であるユダヤ人は重要な存在でパートナーでもあり、かつてはムスリムと共存共栄していた時代が長くあったわけで今現代の問題が昔からあったわけでは全くありません。

一方でキリスト教圏のユダヤはヨーロッパ各地、ヴェネツィア共和国でもゲットーがあり、ムスリムとの交易を行うユダヤはそこに住まわされていました。

そして時代が下り18世紀末から19世紀に奴隷制廃止運動がヨーロッパで起きた頃に”ユダヤ解放令”も遂に出されユダヤはゲットーを出る事ができましたが、解放はされ職や住居の自由を得ても相変わらずの迫害や殺戮というものはあります。

19世紀のユダヤ解放後の実際の世の中の空気や世相というのは当時を生きた人々ではないと確実には知りえませんが、少なくともプラハにおいてはユダヤ人自身がユダヤ教徒だという事を忘れてしまいそうな程に人によっては全く宗教的な違いや宗教自体に興味がなく現代のような無宗教な人も結構いたようで差別などもなかったようです。(皇帝ヨーゼフ2世の治世、母マリア・テレジアによる苛烈なユダヤ迫害とは打って変わって1780年以降中央集権的な近代国家を目指す国策のひとつとしてユダヤとキリスト教徒の同一化を図ります。そして徐々にゲットーの内と外で同一が進み1848年革命の時にはユダヤ解放令もチェコで遂に適用されました。)

現在世界で最も無宗教な人が多い国のひとつと言われるチェコの人々は、もう既にその頃からそうだったのかもしれません。

「無宗教」という単語の意味についてやたらと言葉遊びのように色々と言われていますが、元は西洋の一神教的な考えでの宗教的信念の欠如からくる様々な観点であって、本来無神論というのも無宗教の大枠の中に含まれます。(日本語の説明だと別物として扱われているようですが) ですが、この神というのはアブラハムの宗教である一神教の神です。別に初詣に行くか行かないか、とか、仏式葬儀を行うか行わないか、とかいう事ではありません。この辺を突き詰めるともはや哲学になってしまうので、まぁ単純にある特定の宗教に対してほとばしる熱い信仰心を持っているかどうか、でいいんじゃないかと思いますけど、どうでしょ。無宗教という自覚がある人でもみんなクリスマスやイースターは祝いますし、みんなでクリスマスソングも歌います。いまや21世紀にもなればただの大切な伝統文化、慣習であり縁起物です。「無宗教とか言っているのに何故初詣に行くのだ!」とかいうのはなんだか今の現代に啓蒙主義の時代を生きてるカチコチの哲学者みたいです。

(ちなみにナポレオンですが、彼はナポレオン法典で「ユダヤ人解放令」を適用しユダヤを解放していますが、ユダヤを解放した理由には「隔離するからユダヤは残る。隔離せずに大多数のフランス人の中にいれてしまえばいずれユダヤは抹消される。」という考えが元にありました。こわい。)

ひとまずイスラム世界とは随分と考え方が違う事は分かります。

※無宗教を書いてて思い出しましたが、19世紀の終わりごろからヨーロッパ、というかイギリスを中心にオカルトブームが一世を風靡します。ブラム・ストーカーのドラキュラや、やたらと降霊術や心霊写真が流行ったのもこの頃ですね。これは無宗教的な世の中の空気も関係しているんじゃないかと思いますが、イギリスでとにかく流行ったのはそれとはまた別な理由もあって、これは主に産業革命時代にイギリスで巻き起こったネオゴシックブームからじゃないかとも言われています。この辺の話をすると面白いんですけどまためちゃくちゃ長くなるので止めときますが…、当時のイギリスではやっぱり相変わらずユダヤは迫害されており、有名な話だと切り裂きジャックの事件が起きた時にもまっさきにユダヤ人コミュニティーが疑われていますが、ロンドンの反ユダヤ主義者達による暴動が起きる可能性もあったという事です。

ちなみにその頃のプラハにも有名なオカルト話があり、プラハの観光地で有名なプラハ城王宮内にある黄金の小路にもマチルダ・プルーショヴァー(Matylda Průšová)という予知能力を持っていたと言われる占い師の老婆がNo.14の家に住んでいました。彼女は第二次大戦まで生き、その時にドイツ軍の悲惨な結末の詳細を予言してしまったという事でゲシュタポに連行されてしまいましたが、その後に彼女を見たという人は遂に現れませんでした。しかし、かつて戦争に行って帰ってこなかった息子を今でも待ち続けていると言われています。是非黄金の小路へ行ったらNo.14の家を覗いてみてください。当時の彼女が住んでいた時の家具や持ち物が残されています。もしかしたらその部屋の椅子にはマチルダが今もなお座っていて息子の帰りを待っているかもしれません。

ユダヤでも”アシュケナージ””スファルディ””ミズラヒム”と大まかにありますが、その頃圧倒的に裕福だったのはイスラム世界にいた”スファルディ”や”ミズラヒム”で、レコンキスタ後にスペインで迫害・殺戮されてきたスファルディがスペインを追放されて移った先の一部がオランダやイギリスです。その後スペイン・ハプスブルクは没落し、世界はオランダとイギリスの2つの海洋国家の覇権争いの場となります。

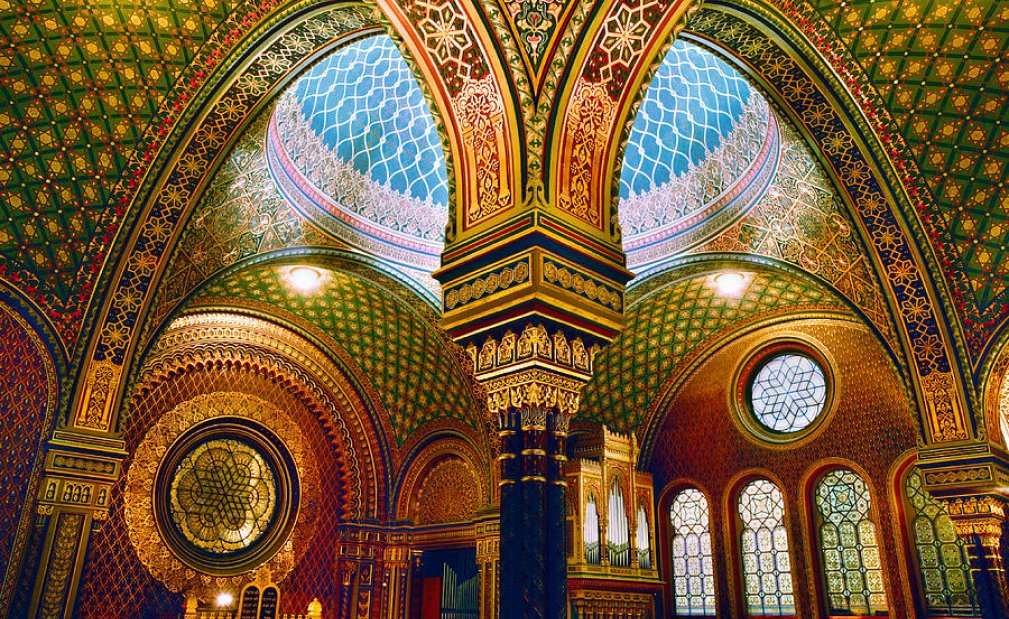

(プラハにムーア様式の「スペイン・シナゴーグ」というユダヤ教の会堂がありますが、素晴らしいイスラム風にあしらわれた大変に美しいリスペクトすら感じるアラベスク模様のシナゴーグです。是非プラハで見て頂きたい場所のひとつです。ムーア様式はまさにキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の共生を表すシンボルでもあります。このシナゴーグは1868年にアルハンブラ宮殿をモデルにムーア様式にて改築がなされましたが、改築前にあった旧学校シナゴーグよりここではユダヤ儀式の改革によってオルガンや合唱を取り入れてキリスト教徒も礼拝に関する音楽演奏に参加していました。中でも有名な人物は現在のチェコ国歌の旋律を書いたロマン派の作曲家フランチシェク・シュクロウプ(František Škroup)です。あそこに行くとほんともういつも言葉がつまり目頭熱くなります。)

眼を見張るほどに美しいイスラムのアラベスク模様があしらわれたユダヤ教会堂。

近頃、「ユダヤはこれまでの歴史で嫌われて当然の事をやってきた民族」という様な相当に尖った発言を日本語でよく見かけまして、なにやらユダヤ嫌いな人が相当数いるように思われます。何故なんでしょう。まぁ色々と出てくるでしょうけど、ひとまずその類いの話で「もしメディチ家がユダヤ人だったらそんな面倒なやり方をせず税金を払ってユダヤ人の様に貸金業をやれば良かった。」という文章をどこかで見かけた事があり、「いやぁ…」となったのをちょっと思い出しましたので、なんか書こうかなと思いました。(この見かけた記事は”メディチ家の祖はユダヤ”という事に対する反論記事なんですが、正直その辺のメディチがユダヤか否かとかいう話はどーでもいーだろと思います。ユダヤでも多くが迫害から逃れるためにキリスト教徒へと改宗はしています。そんな大層な話でもないかと。)

この発言のもとは、当時メディチ家などは教会で制限されていた”金貸しで利息なんかとっちゃダメヨ!”の抜け道として、単に”金を貸して利息をとる”のではなく、”預かり手数料”とか”融資の際に外国為替手形を発行して現金化した時に手数料をとる”という面倒な事をやっていた、という事でして、「ユダヤだったら税金さえ払っておけば面倒もなく高利貸しができて大儲けできたのに」という事です。これはひとまずメディチ家のみに焦点を当てて書かれた文章ですが、その他のユダヤだけではなく一般のキリスト教徒や聖職者も含めた金貸しの実態や金利の事、そしてユダヤが領主・君主のポケットマネーとしてゲットーに住まわされATMとなっていた事などが分かっていません。

メディチ家などのキリスト教徒とユダヤとでは立場上何が違うのか、というところを、教義がどうこうとかいうボヤーッとした抽象的な事ではなく、それ以前に実際の社会の仕組みから今一度深く考えてみた方が良いかと思うのですが…。

とりわけ中世後半の十字軍が始まった頃より戦続きのご時世で出費が青天井となっている君主などは近所に設置したATMからはいつでも引き出せるようにしておかなければならず、空になったり壊れたりしたらそのATMは廃棄処分して新しいATMを設置します。ひとまずここでいうATMとは何故だか仕組みは分からんが(いや分からん事はないですが)打って叩けば叩くほどにお金がいっぱい出てくる打ち出の小槌です。なので君主にとっては大事な大事なATMなので、中身が空っぽになったり壊れたりして廃棄処分をする前に強奪・破壊なんぞでもされたらたまらないのでATMから引き出せる間に限ってはしっかりと保護しなければなりません。君主にとってはATMからいくらでも金が出てくる理由についてはそんなに深く考える必要もなく、とにかく随時金が引き出せるようなシステムを構築しておく努力は常にしておかなければなりません。そして面倒もなく上限なしで引き出せるシステムの構築に完成したらもう一層のこと王宮内の自身の隣部屋にでも選び抜かれた頑丈なATMを設置してしまいます。ですが宮廷内でも主の匙加減ひとつでどうにでもなるので全く安泰ではありません。その後世が変わり国が変わり王が変わろうとも細々とその生き残った数少ないスーパー頑丈なスーパーATMだけは存在をし続けますが、それがユダヤ解放令前後の18世紀から19世紀になると解き放たれ、世界中にATMのネットワークも構築されてそれらの価値を必要とする人達によっても徐々に強大化していき現代にまで至ります。まずその存在を千年かけて丹念に作り上げたのは誰かという話で。

”アメリカはユダヤの国”と言う人もいますが、アメリカの歴史を築いた数多くのスーパー大富豪の一族はほぼ全て西ヨーロッパからの移民であるゲルマン系で、その中には反ユダヤ主義を掲げた人物もいます。

”ユダヤは金持ち”というイメージはユダヤ人達が他のスーパー大富豪の一族と違い、その儲けた金で権力者を動かし民族全体のために使う人物が多かったためで、それ程の国の政治も関わる規模で金が動くと近現代であればメディアの世界でもやたら目立つ事になります。そんなわけで現代でも圧倒的多数のゲルマン系による社会の中でのユダヤの立場・役割りは千年前からほぼ変わりがありません。ただ”名誉”や”金”というものの価値や重要性、考え方が中世の頃から徐々に貴族社会の中でも変わっていったという事です。

通常歴史の上で国や民族を防衛・攻撃するためには”軍”という武器が必要となり、多くの傭兵が軍を組織し、その兵力を権力者に与えて報酬を得て出世をしていきましたが、これは大変に名誉な事です。ですがユダヤは傭兵にはなれず当然”軍”なんかは持てるわけがないので、ユダヤは許されていた名誉とは程遠い金融や商売によって得た金を武器として使い、その武器(金)を兵力とし権力者に与えて、その見返りとして生活圏の保障をその時々に得ていました。

そうなると、深く考えなくとも大多数であるキリスト教徒の一般庶民達からさらに憎まれる理由が何なのかは分かるかと思います。中世後期の十字軍遠征の時代にもなると軍の規模も桁違いに大きくなり傭兵業も増えて名誉と引き換えに戦死をする若者も増えますが、それと同時にその傭兵業によって生活圏が拡大し宮廷に現れるユダヤも多くなってきます。それまでは蔑んでいたはずの金(ユダヤ)の力が国の礎である軍をも築く要となる時代になっていってしまったという事です。そしてそうなると一国レベルで見た場合、君主のいる城郭都市と地方の領主・貴族達の間での対立が必然的に生まれてきます。これは君主としても面倒で困った話で、まとめるためにもどうにかしないといけません。この辺からは書き始めると長くなるので省きますけど…千年前から現代でも権力者にとってのユダヤというのは統治をしていく上ではどうしても必要不可欠となっているスケープゴートです。

貧弱な文章力で相当に適当でアホっぽい書き方をしてしまいましたが…この辺の社会のしくみや金の流れ、高利貸しと言われる金利などについてよく知りたいという方は検索すると日本語でも多くの研究者の論文が容易に出てきますので、まずは調べてみてください。今のご時世ネットってほんと便利ですね。なんですけど「YouTubeで見た!」というのはちょっとどうかなとも思います…。YouTubeには面白い動画がたくさんあるんですけど、歴史のお話に関しては、動画だけ観て得られる知識なんてーのは教科書の数ページ分です。その歴史教科書作りだって限られたページのほんと薄い本の中で色々とまぁアレヤコレヤと考えながらの取捨選択が大変なわけで、一人のYouTuberの10分だか30分だかの動画で一国の歴史や民族の歴史が分かるはずがないという事は容易に分かるかと思います。「10分でわかる〇〇の歴史!」とかナイです。日本の歴史を10分で完結されて「日本人ってほんと◯◯だよね。ってYouTubeで言ってた。」とか10分間語られたらたまらんです。しかもYouTuberにもいろんなのがいます。歴史のデリケートな箇所になれば尚更いろんなのが出てきます。知識はあったとしても全部を語る事は不可能なので、動画内で取り上げる箇所にはそのYouTuberの私見も大いに入り込みます。特に再生数を上げやすそうな尖ったタイトルや中身、サムネ画像になります。登録者が増えてくると、どうしても徐々にそのフォローしてくれる視聴者達が観たい聞きたいと思う方向へと中身も寄っていきます。近頃はテレビや新聞などが叩かれていますが、それらを避けるのではなく、なんでも選り好みせずに日常的にとにかく出来る限りの多くの引き出しからたくさんの情報を得るのが最善なんじゃないかなとは思っています。そしてそれらの情報を自分なりにまとめあげてみると「なんかこれってちょっとおかしくない?」とかいうのも出てくるかもしれませんね。ですけどYouTubeばかりだと何度か観た動画があればそれに類似したものしかトップに上がってこないので、自分で探したり考えたりする事もなく動画をただ観続けていると究極に偏ってしまいそうです。いやそれはちょっとヤバいですね。

また壮大に話が脱線してしまいました…すんません。

※ところで、メディチ家などへの返済額については、これは手数料をとられる前の額ですが、”手数料”であって”利息”ではありません。なので”キリスト教徒に利息をとる金貸しはいない”となります。これはちゃんとローマ教皇庁よりお墨付きを頂戴致しまして、教会や君主の皆様にもお客様となって頂きました。

ちなみに一般のキリスト教徒にも(聖職者も含め)街金をやっている者達はたくさんいます。何故だかいないと思われてますが。彼らも”手数料”を取り金を貸しますが、「延滞補償」という制度があって、これは「決められた無利息期間が過ぎると延滞利息が元金に加算される」というものでした。この延滞利息の金利がまたまぁ結構エグい。高利貸しと言うと”ユダヤ”なイメージがありますが、別にユダヤに限った事では全然ないです。そしてこの延滞補償の制度を利用して無利息期間の(偽装)工作というのも常套手段となって行われていました。要するに穴だらけのグレーゾーンまみれという事です。

ちょっとした参考までに簡単にサラッと読めるスイス公共放送協会公式サイトのページリンクを貼っておきます。(私のサイトには広告は一切なくどっからも金はもらっておらずどこぞの回し者でもございません)

あらゆる陰謀論の原型 ユダヤ人憎悪を生んだ中世ヨーロッパ

ひとまずユダヤがどうとかキリスト教徒がどうとかさっぱり忘れてもらって頭の中をまっさらなピュアな状態にして頂けたら、過去の歴史を様々な立場で見た場合に存在するのは善悪ではなくスケープゴートであって、そのスケープゴートを作り上げる事が出来る程の強大な影響力が世の善悪を決めているという事ではないかなぁと思います。あまり日本も人ごとではないですが、スケープゴートとされた側はうまく立ち回れる世渡り上手な狡猾な術を身に着けていけたら良いですね。同じ舞台に立って真っ向から対立するとろくな事にはならないというのは過去に辿ってきた歴史からも分かります。そのスケープゴートを作り上げる事の出来る程の強大な影響力というのは近世から近代にかけて大きく変化をしてきましたが、20世紀中頃になるとまた社会が変わり科学技術も進歩して随分と違ったものになりました。今現代の21世紀だとその強大な影響力というのは何になるんでしょう。

17世紀になると三角貿易なども始まり、ヨーロッパ世界とイスラム世界で奴隷の取り合いが頻繁に洋上で起るようになって戦闘が行われます。

「奴隷」という単語が持つ意味合いが現代の私達が考えるようなものになったのもこの頃(三角貿易)からと言われています。

倭寇による奴隷貿易と武士

16世紀になると日本からも多く輸出されていきますが、ちょっとここでヨーロッパを離れて日本を見てみましょう。

学校の歴史の授業ではほとんどやらないのであまり知られていない様な気もしますが、16世紀にアジアまで進出してきたヨーロッパ人達に大変恐れられていた人達がいまして、それが「倭寇」と呼ばれた海賊集団でした。

海賊といっても馬鹿にはできません。東シナ海、南シナ海を拠点とする国を持たない独自の一大勢力です。当時東南アジアを中心とした奴隷貿易のネットワークは倭寇によるもので、そのネットワークが拡大したきっかけは日本での15世紀から16世紀にかけての戦国時代です。この頃には日本人だけではなく中国人海賊も増えてきて、「倭寇」と呼ばれてはいますが、実情は中国人の海賊の方が割り合いは多かったようです。というか江戸時代が始まる頃にはほとんど中国大陸の海賊が倭寇となっていたみたいな話ですけどね。

16世紀にはフィリピンで日本人倭寇とスペイン軍による戦闘も繰り返されています。当時フィリピンはスペインの植民地なんですけど、実は倭寇による実効支配地域というのもあって度々衝突が起こっていたんですね。というかフィリピンだけではなく東南アジア各地に倭寇の拠点はあり衝突してました。